提到川剧,总是会自动想到变脸+吐火。

它们慢慢变成了人们对川剧的刻板认知。

年轻的小伙伴可能看过很多经典的变脸节目,

但可能不知道历史悠久的川剧早已今非昔比。

川剧在唐朝时曾有着“蜀戏冠天下”的美名。

可现在却已经列入濒危非物质文化遗产名录,

许多神秘技法面临着难以传承的尴尬境地。

如果有一天川剧真的消失了,那你们要不要给自己一个走进川剧背后的机会?历史悠久的川剧,或许真的应该变一变脸了。

川剧,是中国传统戏曲剧种之一,流行于四川东中部、重庆及贵州、云南部分地区。川剧脸谱,是川剧表演艺术中重要的组成部分,是历代川剧艺人共同创造并传承下来的艺术瑰宝。川剧由昆曲、高腔、胡琴、弹戏、灯调五种声腔组成。川剧分文生、旦角、生角、花脸、丑角5个行当,各行当均有自成体系的功法程序,尤以文生、小丑、旦角的表演最具特色,在戏剧表现手法、表演技法方面多有卓越创造,能充分体现中国戏曲虚实相生、遗形写意的美学特色。

硕果仅存的古老戏剧文化

一台又一台的千年戏剧

在人类的发展史上

出现过三种古老的戏剧文化

古希腊剧,印度梵剧,中国戏剧

目前却只有中国戏剧仅存于世

传统川剧正是其中四大剧种之一

寻一场川剧的旧时梦

在成都,提到川剧就得认锦江剧场这块招牌。

它旁边的悦来茶园更是川内公认的“戏窝子”,

可以说在成都人眼里,“悦来”就等于川剧。

早已名满天下的散打评书艺人李伯清,

他当年就是在这里说评书而一炮走红。

锦江剧场+悦来茶楼+川剧博物馆,

便是今日的成都川剧艺术文化中心。

门外是靠近成都最繁华的春熙路,

门内却是世事无常的戏院变迁史。

坐在这里喝茶看川戏听评书,

变成了老成都人的旧时美梦。

悦来茶园:里面唱着109年的川剧梦

在成都要想好好看场正宗的川剧,悦来茶园一定是最好的选择之一。它的前身是成都府的老郎庙旧址,而老郎庙就是旧时的梨园圣地。只是如今的茶园早已没有当年摩登仕女频繁出入的场景。

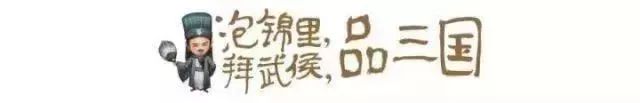

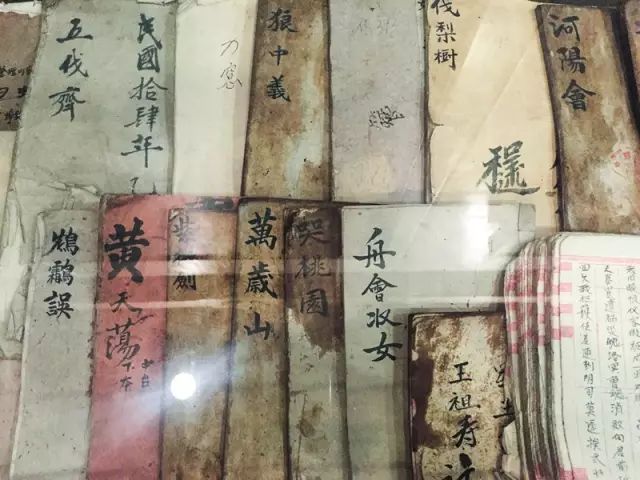

进门就能看到门廊上的黑板戏牌,写着最近要上演的剧目和时间。戏牌就是一出戏最好的名片。

汪澍武老师

写这些戏牌的是一位年过七旬的汪老师,老师大半辈子都在做这样一件看似微不足道的小事:写戏牌。虽然老先生早就到了该退休的年纪,但是花了10年时间都找不到接替他的人。

如今的悦来依旧是老派茶园的样子,正中天井上搭着戏台子。台下一个茶几围绕着两三张竹椅。

一场川剧演出,都是一票一茶一座。只有周六才有演出,这也是保持了多年的老传统。

只是当年那些红遍半边天的戏似乎也走向了老态,演的人老了,观众老了,行头和剧场也都布满了旧迹。

川剧面临着这个时代戏剧观众渐渐流失的命运,然而这背后可能也包括了人们对传统文化艺术的冷漠和无视。

平日的悦来茶园显得有点冷清,空荡荡的舞台,喝茶的人也不多,来的也大多数都是些老人家。

“年轻人来看川剧的多吗?”老人家说:"少得很,老年人才爱来看戏喝茶,现在的年轻人都不喜欢这些了。"

可它已经109岁了,它就安静的坐落在很多人常去的春熙路背后。每个周末都会去逛街的朋友,你也可以试试换一种方式度周末。

走进悦来茶园,30元一张戏票,领一杯盖碗茶,听听几出戏。这样的一块梨园风水宝地,锣鼓声响不该断在我们这一代人手里。

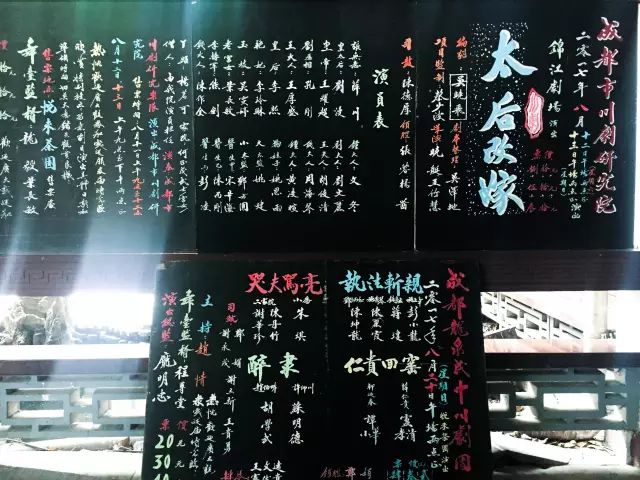

川剧艺术博物馆:全国第一家

如果你担心自己看不懂,听戏前不妨先逛逛旁边的国内首家川剧艺术博物馆,里面陈列着各种川剧主题的戏装,脸谱,道具等。包括川剧的历史过程和艺术成果。

博物馆主要分为:“梨园簇锦“;“蜀曲流芳”;“奇葩烂漫”三个分馆。分为楼上楼下。

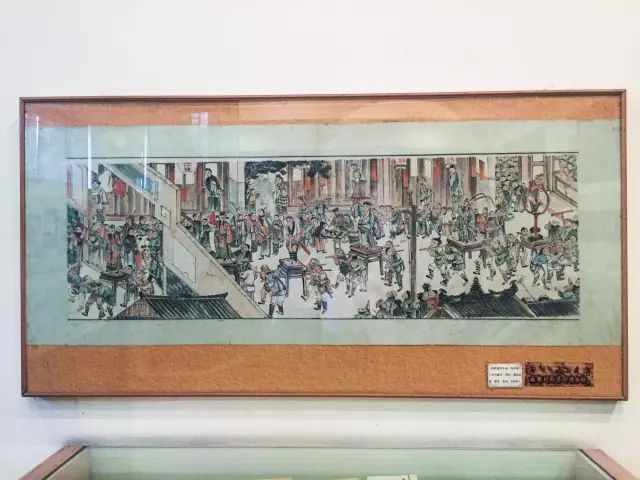

梨园簇锦主要展示各种题材的川剧剧目,舞台表演形式,这个房间的道具是最丰富的。

蜀曲流芳主要展示了四川戏曲的发展史,里面能看到从三国时期到如今的演变过程。奇葩烂漫则主要介绍了川剧的艺术成就等等。

川剧小课堂:

川剧的服饰和脸谱保留了中国戏曲的传统规制,多以明代服饰和蜀绣图案为主。

川剧以涂面化妆为主,人物妆容会根据性格发展而发生变化。其中以净角和丑角最有特色。

川剧有五大声腔,融合了四川方言,民风民俗,民间音乐舞蹈等。

从而形成了:高腔,昆腔,皮黄腔,梆子腔和灯调(民间曲调)五种。

变脸是川剧艺术中塑造人物形象的绝招。变脸的方法大致分为三种:抹脸,吹脸,扯脸。此外,还有吐火,滚灯等多种绝技。

博物馆平日就一个工作人员负责开门。有人在里面参观的话,每当参观完一间,她就锁上一间,平时确实也没什么人来。

老祖宗留下的东西,不该被轻易遗忘。百年的戏园虽然早已褪去昔日的辉煌,但很多老一辈人还在默默的做着川剧守望者。

川剧到底该何去何从?

年轻人一句“听不进去”,让人无法反驳。

听戏本身就是一个需要逐渐熏陶的过程,

培养对传统文化的兴趣也需要父母的重视。

我们的国粹,不该变成歪果仁比你更喜欢。

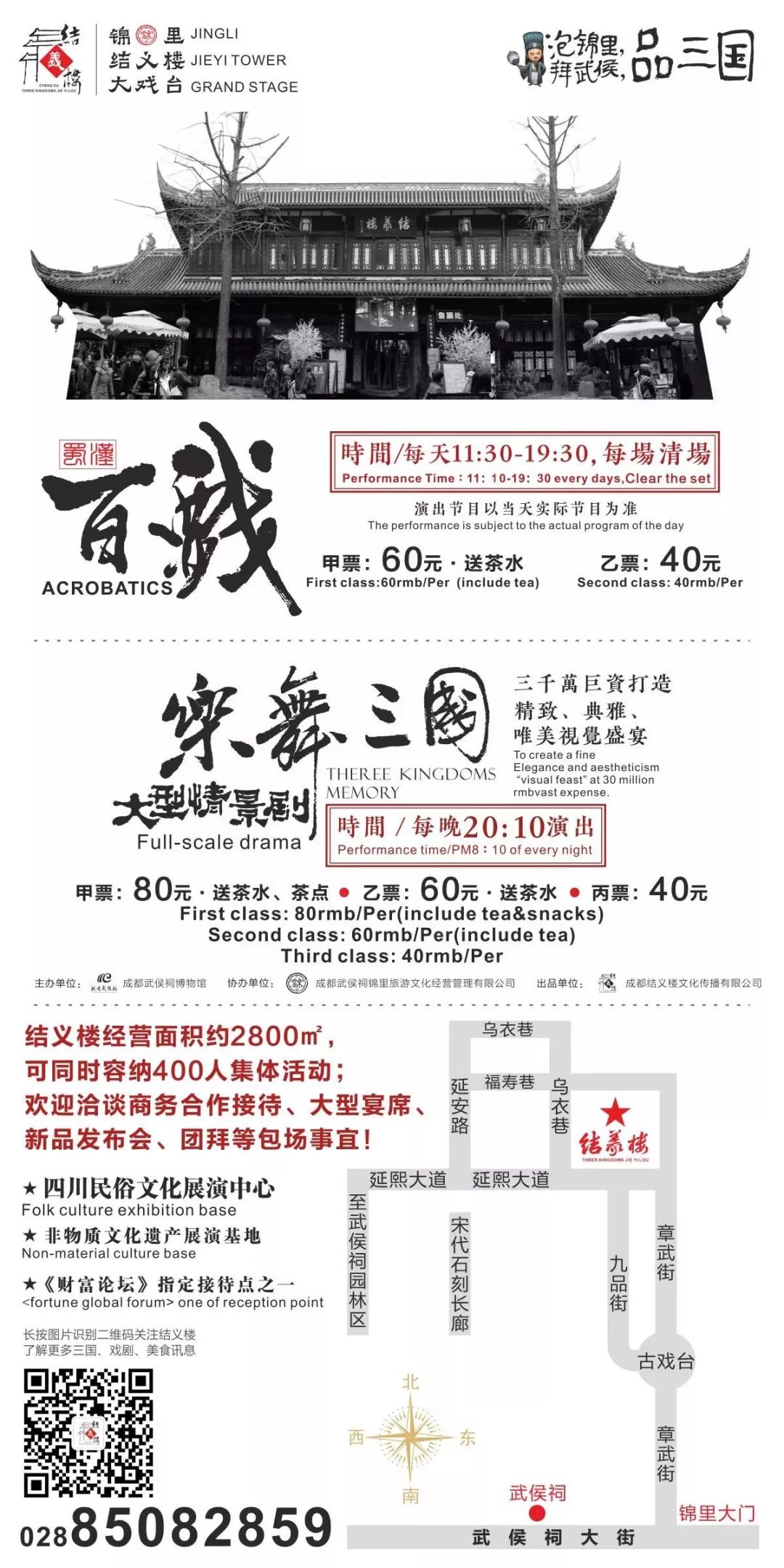

身在锦里古街的结义楼大戏台,

已屹立10余年,

在面向世界各地的游客的同时,

也将川剧的魅力传播出去,

如今的结义楼人来人往,

喝茶看戏也许成为了旅行体验的一部分,

但是真正的川剧精髓可能了解的人也不多了吧。

一段段评书,一台台川剧,

都是属于成都这座城的独家记忆。

不妨给自己一个走进戏院体验的机会,

给它一点关爱,请不要加快它的消失。

这里承载着太多老成都人的记忆。在时下各类网红泛滥,手机不离身的时代。老一辈艺术无人传承,门客奚落,似乎是一种警醒。到底是它们已经过时,还是我们的节奏太匆忙了?

成都锦里·结义楼大戏台我们一直都在这里- END –