点击关注 “春源视界”一起看历史

谁说倒下的树不是历史?

为苏南工专写史,很难!

搜集史料殊为不易,

而且我担心也不会有太多人感兴趣。

毕竟,

这所学校消失太久了,

1956年,

连交大西迁的历史,

很多细节都被模糊,

更何况撤销的一所学校呢?

因为不容易,

几度想放弃。

但还是坚持把它写完了,

奉献给大家和

曾经的前辈们。

创建

十九世纪末,大清王朝已经风雨飘摇。西方列强的坚船利炮,连同以往视为倭奴的东邻日本,让紫禁城渐渐无法维持旧制。师夷长技以制夷,渐渐成为了社会共识。1895年开始北洋西学堂、南洋公学、京师大学堂等逐步设立。1905年,清庭下诏废除科举。中国的教育开始向工业发力。

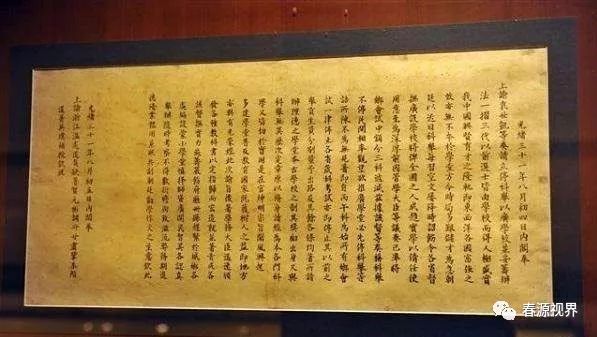

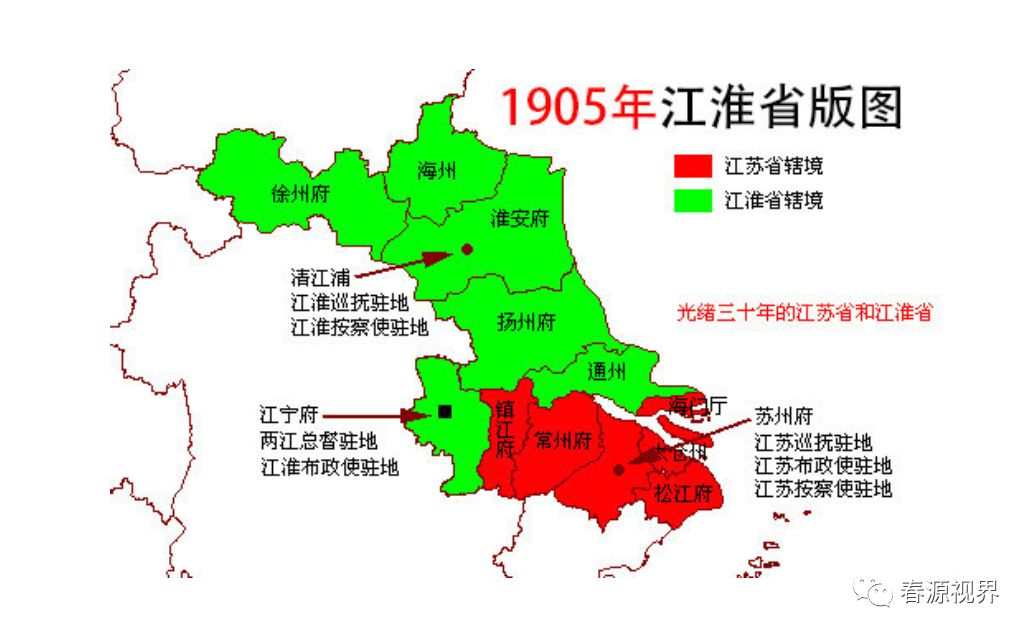

光绪三十一年废除科举诏书江苏是清朝的财税大省,两江和江宁等历史名词,老百姓都如雷贯耳。江苏就是合并江宁、苏州二府首字得来,光绪三十年又设江淮省,辖江宁府、淮安府、扬州府、徐州府四府,通州、海州二直隶州。及至民国十六年,即1927年国民政府定都南京,才将上海和宝山二县设立为上海特别市行政院直辖。因此,清末民初上海是在江苏省内的。这样看来,当时的江苏是无愧于中国教育大省的。南洋、东南、东吴、金陵、圣约翰、河海等学校熠熠生辉。对于今天的我们来说,这些学校也是,二十七钱串三串,久闻、久闻又久闻。

1905年的江淮省和江苏省江苏从1898年10月20日,两江总督刘坤一奏请将江宁储材学堂按大学堂定章改为江南高等学堂,

开启了高等教育。

而其工程技术教育也紧紧跟上。

1907江苏省成立了

省立铁路学堂和官立中等工业学堂。

1912年两校合并,

成立了江苏省立第二工业学校。

校址设在苏州三元坊,

南以沧浪亭为界,

北到大太平巷,

校门与江苏省立第一师范学堂相对。

设土木、染色、机织三科,学制四年,

当时在校生96名,

是江苏最早培养的一批工业专业人才。

8月土木科招生20名,

机织科招生18名。

1923年9月,学校更名为江苏公立苏州工业专门学校,

同年,增设建筑科。

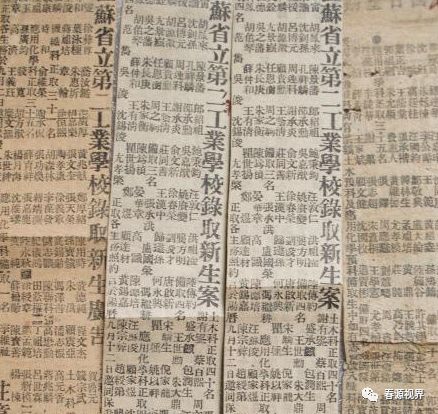

江苏省立第二工业学校录取名单

既然说第二,

我们找第一,

这个第一工业学校在南京。

不要小看这些类似今天职业中学的学校,

他培养了很多名人。

比如说中科院院士施汝为,

创建了中科大物理系,

还是中科院应用物理所所长,

而他当年就读的是江苏省立第一工业学校。

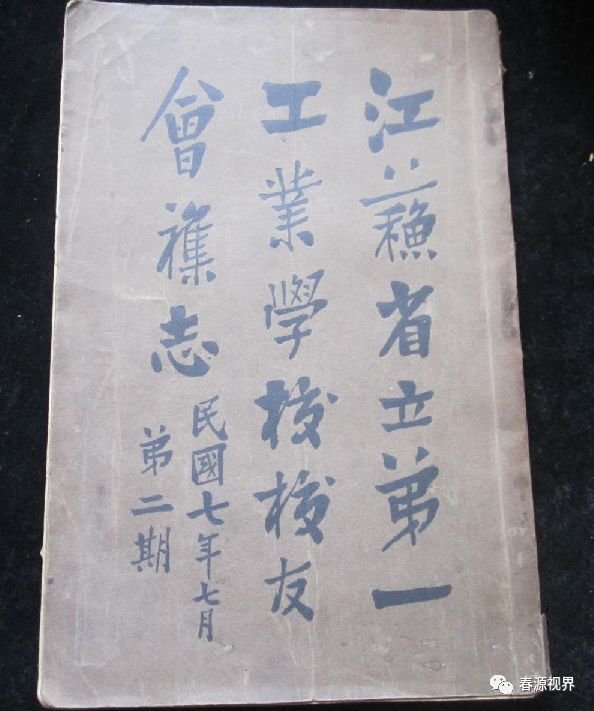

江苏省立第一工业学校校友会杂志

江苏省立第一工业学校留日校友会员合影

发展

1927年国民党定都南京,

天下大势初定。

南京政府推行大学院制

和各省的大学区制。

同时为了纪念国父孙中山,

廖仲恺建议在全国成立了多所中山大学。

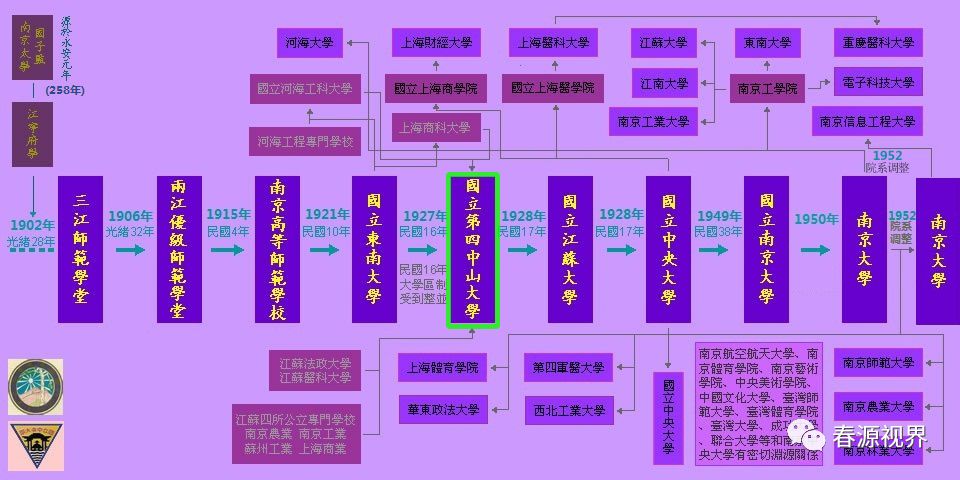

在江苏就把

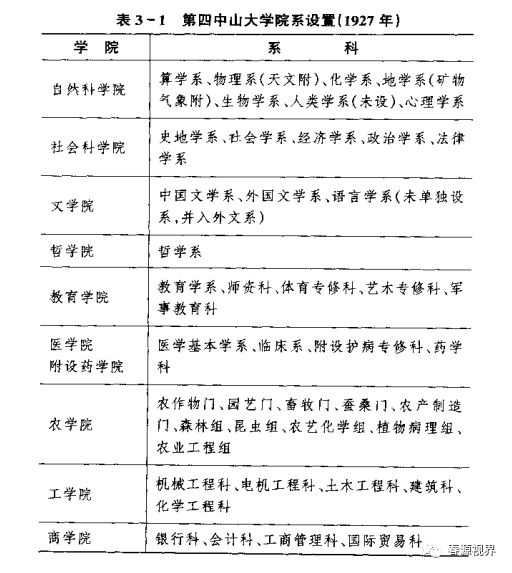

苏州工业专门学校、南京工业专门学校、国立东南大学、河海工科大学、上海商科大学、江苏法政大学、江苏医科大学、南京农业学校、上海商业专门学校,合并组建为国立第四中山大学。

当时的央属中山大学与主要大学的对应关系,

大致如下:

中山大学--国立第一中山大学(国立广东大学)武汉大学--国立第二中山大学(国立武昌大学)浙江大学--国立第三中山大学(国立浙江大学)南京大学--国立第四中山大学(国立中央大学)另有10余所以中山大学命名的学校,分布在江西、上海、安徽、河南、西安、兰州等全国各地。正因为中山大学太多,

混淆不清,

后来各复其应有之名,仅广东中山大学继续。

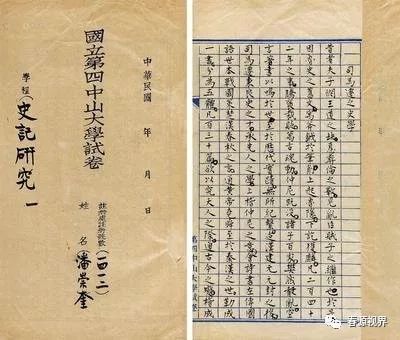

国立第四中山大学历史试卷

国立四中大的沿革图

国立四中大的院系设置

沦陷和恢复

1929年国立江苏大学(第四中山改名)在工专的原址附设职业学校,

1932年秋江苏公立苏州工业专门学校复校,

苏州工专的职业班设有十二科:

工程测绘科、丝纹纹工科、烛皂皮革科、木工科、机器科、引擎科、

普通染织科、纺绩科、力织科、建筑木工科、建筑饰绘科、化妆品科。

都是实用工业技术。

专科方面续办土木、纺织、机械等科。

抗日战争中苏州沦陷,

汪伪政权设立苏州职业学校。

1937年苏工专迁校常州,

1938年初工专迁移上海租界。

1941年12月日寇入侵上海市区,

学校隐蔽校名,

以工业补习社、诚孚纺织人才培养社名义照常上课,

1942年春天,

工专部分老校友倡议在上海建立一所工业专科学校,

为纺织工业培养人才,

聘请原苏州工业专科学校校长邓邦逖为校长,

借用澳门路申新第九棉纺织厂(后为第二十二棉纺织厂)的

一幢职工宿舍为校舍,

学校设纺织、机械、染整(一年后改为应用化学科)三科,

秋天工专遂并入上海工业专科学校。

教师中有知名学者、教授,

如蒋维乔、周乘佑,毛启爽、朱子清、陆禹言、许学昌等。

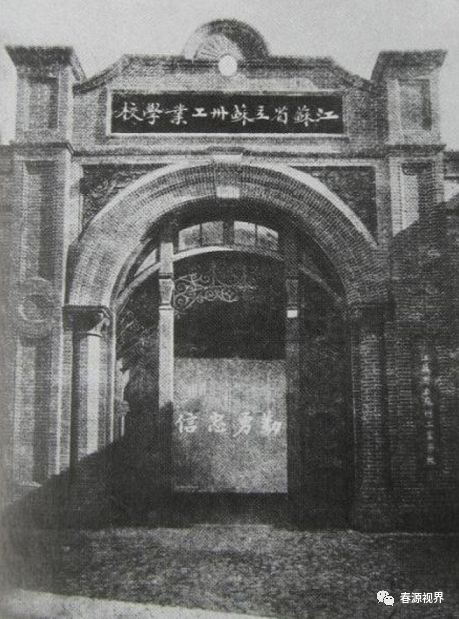

私立上海工业专科学校校门

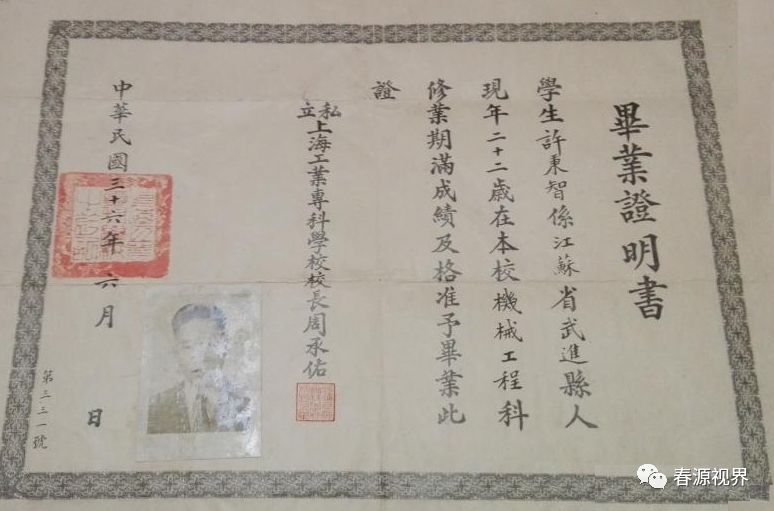

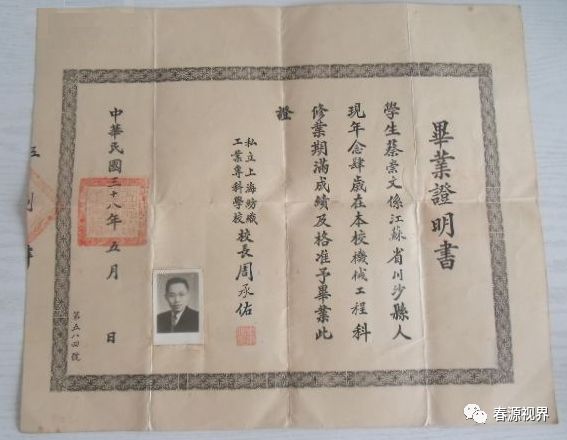

私立上海工业专科学校毕业证明书

抗战胜利后,

私立上海工业专科学校的苏州工专部分,

回师苏州。

邓邦逖回任苏工专校长,

周乘佑继任上海工专校长;

1946年2月并入伪省立苏州职业中学,

在苏州开学,

定名为江苏省立苏州工业学校,

设土木、纺织、机械三科,

1947年添设建筑科。

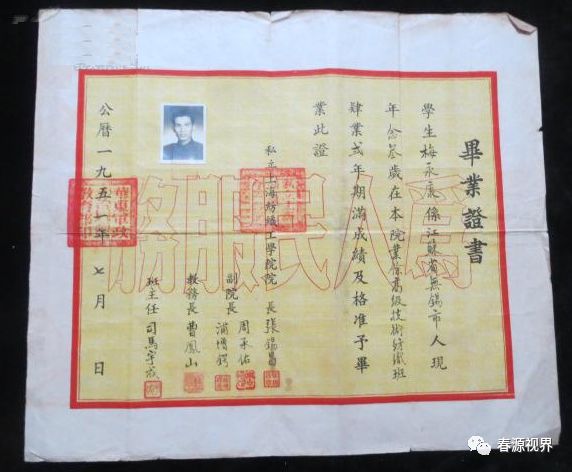

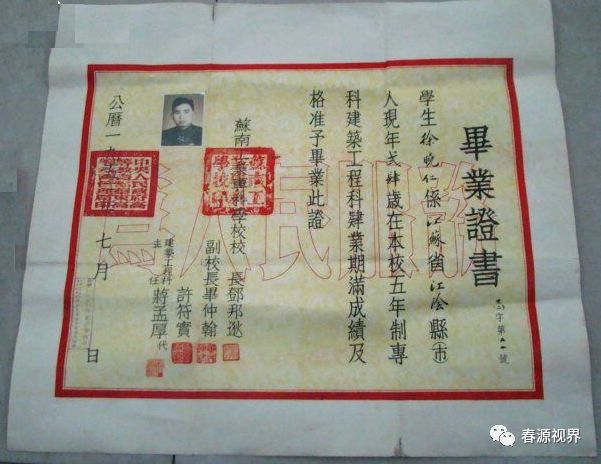

1946年苏州工专毕业证书

江苏省立苏州工业学校校门

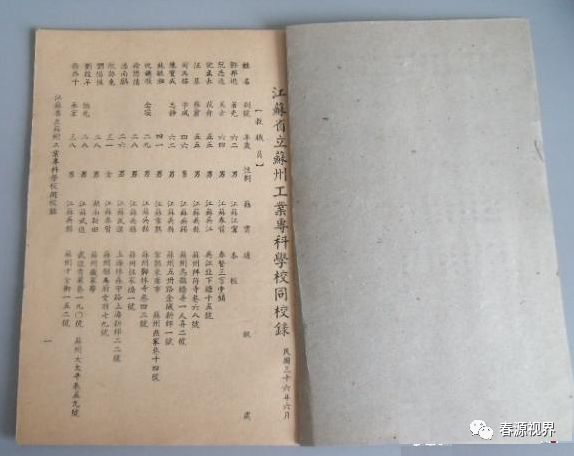

1947年出版的《江苏省立苏州工业专科学校同学录》

收录校长邓邦逖先生(民族英雄邓廷桢后裔)、建筑学界有北梁(梁思成)南刘之刘敦桢、钱宝琮及知名校友闻名中外的职业革命家秦邦宪等444位校友1947年南京国民政府教育部令上海工业专科学校改名为

"私立上海纺织工业专科学校"。

孙贵定、曹未风、周志宏、张宝龄、冯契、许应期、张闻骏、周西屏等

知名教授在此任教。

1950年私立上海纺织工业专科学校撤销,

参与合并组建私立上海纺织工学院,

私立上海纺织工业专科学校成立八年间,

共培养毕业生300多人。

1951年私立上海纺织工学院、交通大学(纺织系)、上海市立工业专科学校(纺织科)、华东交通工业专科学校(机械科)合并组建华东纺织工学院,

也即今天的东华大学。

1949年私立上海纺织工业专科学校毕业证明书

1951年私立上海纺织工学院毕业证书

需要说明的是:

根据史料1946年9月16日江苏省立高级工业学校创建,后更名为江苏省苏州高级工业技术学校。1953年电力部分建为苏州电力学校,其后来迁南京就是后来的南京电力学校、南京电力专科学校、南京电力高等专科学校以及今天的南京工程学院,土木科调至苏州建筑工程学校(苏州科技大学),化工科调至杭州化工学校(浙江工业大学),如今的苏州工业职业技术学院也脱胎于它。这个省立高级工业学校与省立苏州工业专科学校关系为何,有待研究。

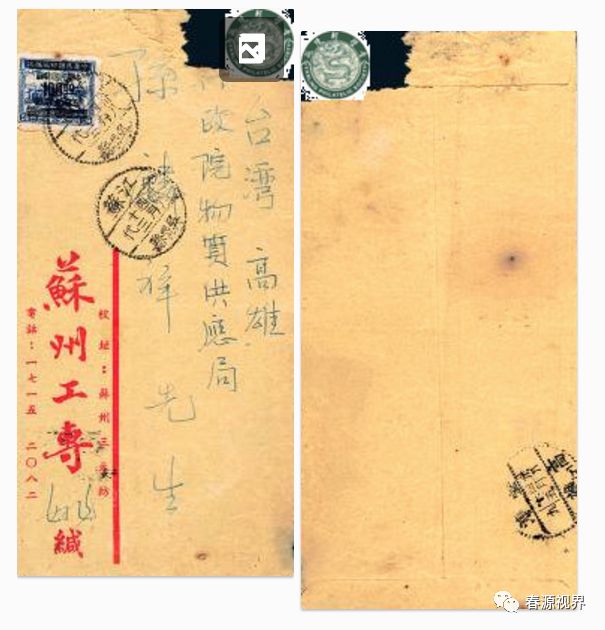

1949年苏州工专寄台湾高雄实寄封

新生

1949年4月27日苏州解放,人民政府接管苏工专。1951年改称“江苏省立苏南工业专科学校”,仍委任邓邦逖为校长。

苏南工专第一季春季运动会纪念章

1951年苏南工业专科学校毕业证书

校徽之一

苏南工专校徽之二

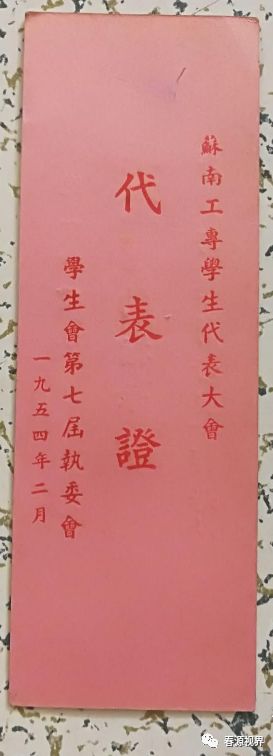

苏南工专学代会代表证

邓邦逖(1886—1962)自1925年8月担任校长以来,为了“苏工专”的生存与发展呕心沥血,贡献卓著。1956年苏南工业专科学校撤校后,邓邦逖任江苏省人民政府委员兼纺织工业厅副厅长,第一届江苏省纺织工程学会理事长,1962年3月5日因病医治无效在苏州病逝,享年76岁。

邓邦逖先生像

调整和撤销

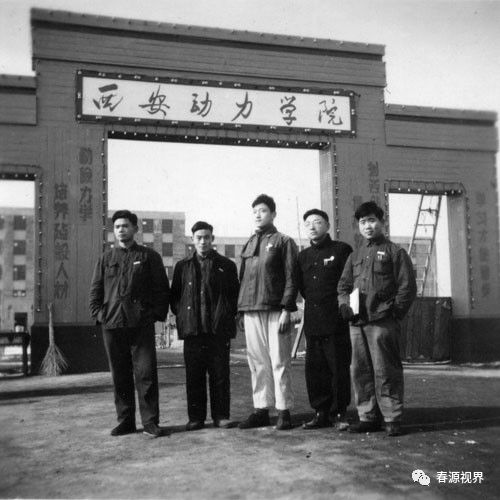

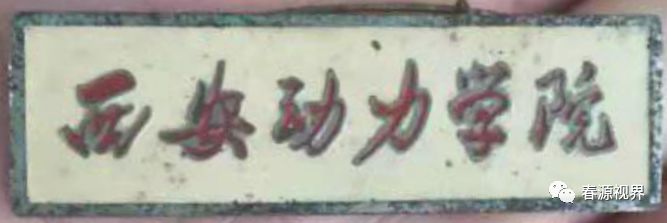

1951年华东交通工业专科学校(机械科部分)并入苏南工业专科学校。1953年苏南工业专科学校(纺织科)并入华东纺织工学院,与私立上海工业专科学校两兄弟殊途同归。1955年苏南工业专科学校(土木建筑类专业)参与组建西安建筑工程学院,即今西安建筑科技大学。1956年苏南工业专科学校(铸造专业)并入山东工学院,后更名为山东工业大学,现并入山东大学。1956年苏南工业专科学校(其余部分)与西北工学院电机系、水利系,北京动力学院,山东大学土木系,青岛工学院水利系,西北农学院水利系组建西安动力学院,1957年西动并入交通大学(西安部分)。“苏工专”最后一届学生到调整后的学校读书毕业。

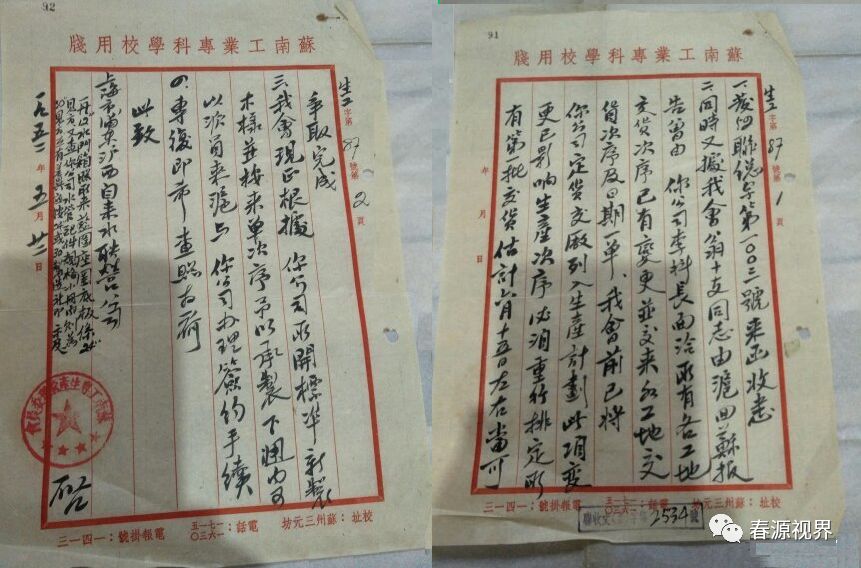

苏南工业专科学校信函(1952)

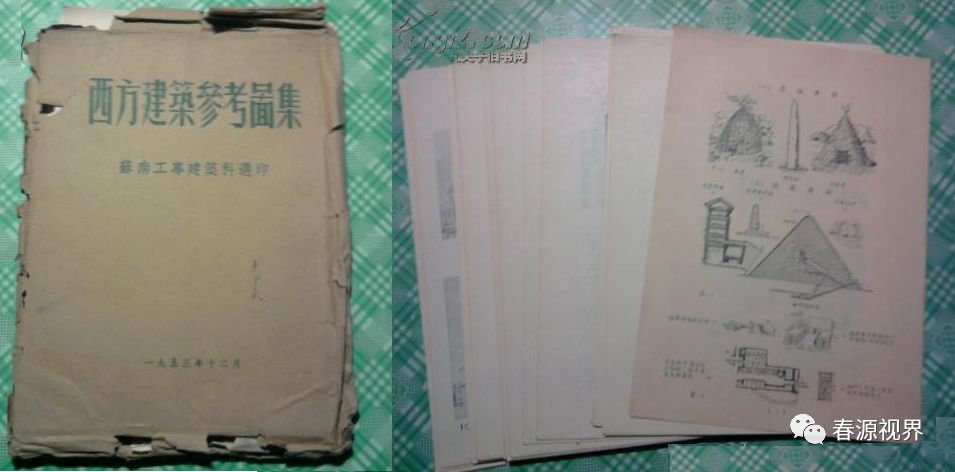

西方建筑参考图集

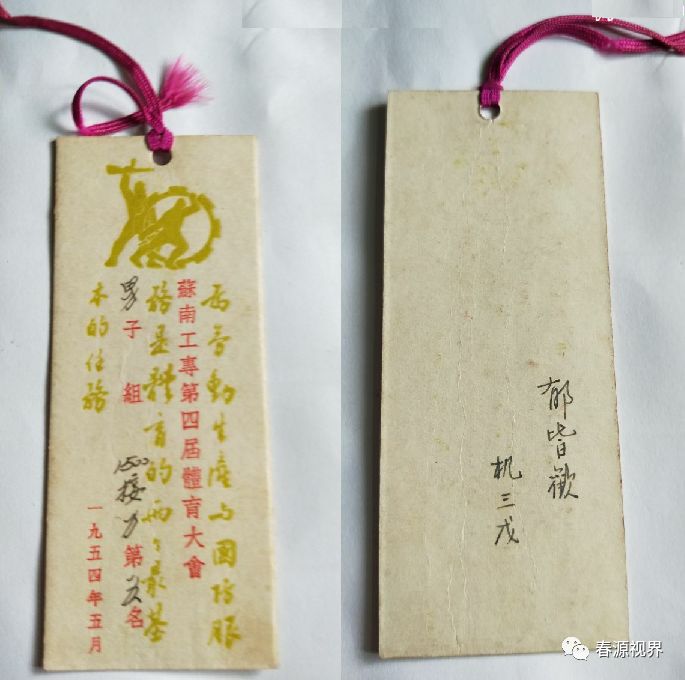

苏南工专第四届体育大会书签

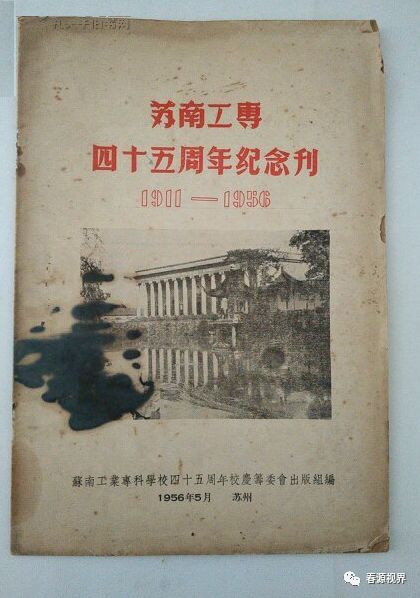

苏南工专四十五周年纪念刊

西安动力学院建成的教学楼

西安动力学院学生在大楼前合影

西安动力学院学生在校门前合影

西安动力学院校徽

西安动力学院简介

永生

苏南工专虽然撤销了,

然而苏南工专的档案

还在西安交通大学、东华大学、山东大学、西安建筑科技大学等校,

其历史也和这些学校融合了。

我们记得纪念这所学校,

它也就获得了永生。

名人辈出

苏南工专虽然撤销了,

但业绩辉煌。

苏南工专历史上的名人包括:

刘勋麟(1879-1941),苏州工业专科学校的首任校长。江苏武进人,1904年公费留学日本京都高等工艺学校纺织科本科毕业。回国后曾任南洋劝业会审查官、江苏省实业教育科科长兼任苏州官立中等工业学堂机织科主任。1912年任苏工专校长。任职期间,多方搜罗人才,开拓教育领域。1925年调任江苏省教育经费管理处。抗战时曾避居上海租界,扶持学校教育。1941年病逝于上海寓所。为中国的实业教育奋斗了终身。

邓邦逖(1886—1962),江苏江宁人,1905年官费留学英国曼彻斯特大学纺织系。毕业后转入英国里兹大学研究班深造,1912年学成回国。1913年应刘勋麟聘请,任苏州工业专科学校纺织科主任。1925年接任校长。1956年卸任。为苏南工专做出卓越贡献。

刘敦桢(1897-1986),湖南新宁人,中国科学院院士。1913年留学日本,1921年毕业于东京高等工业学校建筑科。1922年回国,在上海华海建筑师事务所工作。1925年任教苏州工业专科学校建筑科。1927年起任第四中山大学教授、中央大学建筑系主任兼工学院院长,重庆大学教授。新中国成立后,任南京工学院(现东南大学)教授。1955年选聘为中国科学院学部委员(院士)。

周志宏(1897.12.28-1991.2.13),江苏丹徒人,冶金与金属材料专家。中国金属学与金属热处理的带头人之一,中国合金钢与铁合金生产的奠基人之一。1923年(中华民国十二年)毕业于天津北洋大学,1924年(中华民国十三年)获美国匹兹堡卡内基理工学院硕士学位和哈佛大学博士学位,1929年回国后先后任职上海炼钢厂、汉阳铁厂、交通部技术研究所并担任领导职务,任教苏南工专、交通大学等。1953年加入九三学社,1955年当选为中国科学院学部委员(院士)。

毕仲翰(1897~1971),名汝藩,号晫西,安徽寿县开荒乡人。1904 年先后在安庆尚志、寿县芍西学堂读书。1911~1917 年7 月,先后在芜湖公学、上海青年会中学、南京海军雷电学校读书。1918年入日本东亚高等预备学校学习日语,并主攻电力工程。1922年毕业后回国,先后担任安徽省立工学校长,皖北凤阳省立第五师范、芜湖新民中学英语、数理教员;皖北寿县中学校长和省立寿县六职学校校长。1935年8 月至1937年6 月,留学英国,在伦敦大学电讯部作研究生,因学绩优异,获得马可尼无线电工程学院硕士学位。1941 年回国后,在阜阳旅迁湘西中学(后改称国立八中)任主任。同年8 月至1946 年,任重庆国立中央工专教授、重庆大学教授、重庆兵工学校教授,任省立蚌埠高等工业专科学校(现合肥工业大学)校长。1949年2 月至1951 年,任江南大学教授,主教电子原理、电子学、无线电及应用力学等课。1951 年8 月~1952 年9 月,任苏州苏南工专教授、副校长。1953 年,当选为苏州市第一届人民代表大会代表。1955年中华人民共和国国务院任命他为西安动力学院副院长。1957年12 月1 日,当选为西安市第二届人民代表大会代表,任交通大学副校长。后因身体原因于1958 年调任交通大学(上海部分)任教,定为国家二级教授。文革中受到迫害。1971 年病故于上海。1978年平反。

钱宝琮(1892-1974),数学史家,数学教育家。1907年春考入苏州江苏省铁路学堂土木科。1908年夏,浙江省第一次招考20名官费留学欧美的学生,钱宝琮报考后因数学成绩突出而被录取,是其中年纪最小的一名。是年9月,由上海启程与翁文灏等同船赴欧,10月进入英国伯明翰大学土木工程系二年级学习,1911年6月毕业,获理科学士学位。随后又就读于曼彻斯特工学院建筑系。钱宝琮于1912年2月回国,先在杭州任浙江省民政司工程课课员,旋为上海南洋公学(1922年改称南洋大学,交通大学前身)附属中学数学教员。同年8月,转至苏州的江苏省立第二工业学校(后改组为省立苏州工业专门学校)任教,讲授土木工程兼代土木工科主任,一年后辞去代科主任职务。约在1916年,学校里增加数学课程,他又兼教初等代数。兼任该校附属高中部教务主任兼教高中数学。1925年8月,经姜立夫介绍,北上天津任南开大学数学系教授,培养出陈省身、江泽涵、吴大任、申又枨等不少著名数学家。1927年9月,钱宝琮与竺可桢、汤用彤等同去南京第四中山大学(后改为中央大学)工作,任数学系副教授。又经姜立夫介绍,于1928年8月转任杭州浙江大学文理学院数学系副教授,后升任教授,其间于1928年起任浙江大学数学系主任。抗战期间,钱宝琮一家于1937年冬随浙江大学西迁,其间曾兼任浙江大学永兴分部一年级主任,湖南蓝田师范学院数学系代理主任等职。抗战胜利后,于1946年夏回到杭州,仍在浙江大学执教,讲授数学。1956年奉调进京,任中国科学院中国自然科学史研究室(自然科学史研究所前身,时属中国科学院历史二所)一级研究员,中国自然科学史研究委员会委员,《科学史集刊》主编等职。"文化大革命"期间,受到批判和迫害,1974年1月5日病逝于苏州医学院第一附属医院,享年82岁。

秦邦宪(1907~1946),中国共产党早期领导人。又名博古。江苏无锡人。早年就读于苏州工业专门学校,积极参加学生爱国运动。1925年入上海大学学习,参加五卅运动。同年底加入中国共产党。1931年4月任中国社会主义青年团书记。之后又任中共临时中央局成员、临时中央政治局书记和负责人。1934年10月参加长征。1935年在遵义会议上被解除中共最高领导职务。后任中共中央政治局常委、红军野战部队政治部主任。1946年4月8日由重庆返延安汇报工作,因飞机失事在山西兴县与叶挺、王若飞一起遇难。