微信最新的置顶功能点击射击关注,然后点击置顶就能第一时间收到我们的消息了

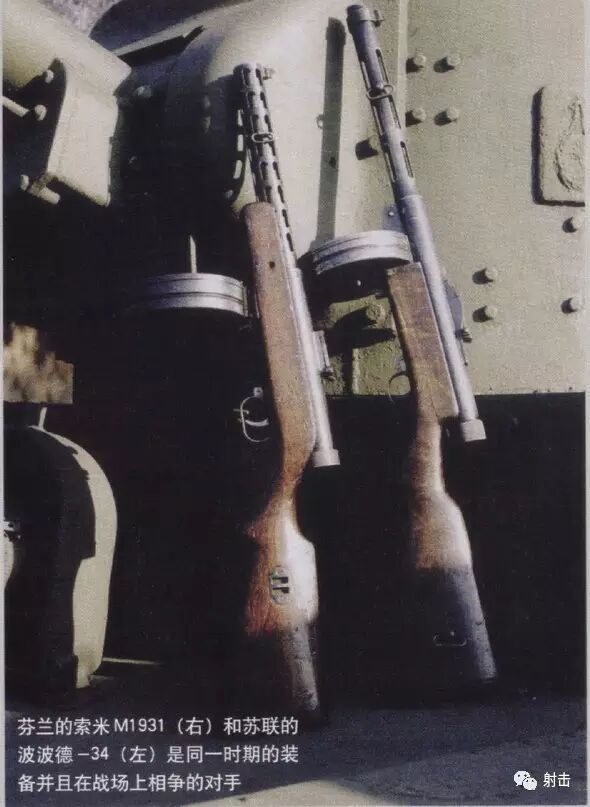

在东欧有个小国,名不见经传,他在第二次世界大战期间设计出了一款轻武器,这款轻武器在当时的世界上来说也是一款比较优秀的武器,其性能不亚于任何一款当时同类的武器,苏联还借鉴了其的设计,设计出了一款类似的武器,甚至可以说,这款武器间接地影响到了第二次世界大战的进程,这个东欧小国就是芬兰,这款优异的武器就是芬兰制M-1931冲锋枪。

1918年芬兰内战结束后,芬兰军队为武器装备的更新投入了巨大精力,但最初并没有对冲锋枪的作战价值给以足够的重视。芬兰人像其他国家订购冲锋枪的续订意向是遭到了拒绝。这促使芬兰决定尝试自主生产同类武器。

1929~1930年,在芬兰M26冲锋枪的设计者莱迪在M26的基础上推出了又一款冲锋枪,并于1931年在芬兰蒂卡科斯基兵工厂投入批量生产,同年被芬兰军队正式列装,定名为M1931式。也叫索米冲锋枪。莱迪对自己的设计充满信心,甚至用自己祖国的名字——芬兰来命名自己的冲锋枪(“索米”是由芬兰语中“芬兰”一词演变而来的)。

M1931式冲锋枪采用片状准星和弧形座式可调表尺,最大标称射程500米(实际上有效射程远达不到如此);套筒前方设计成向下的斜面可起到一定的防跳作用,令武器在射击时更加平稳;木制枪托也有所改进,以便使抵肩更加舒适;供弹具为25发盒式直弹匣和40发弹鼓。

弹鼓供弹具是莱迪的朋友,自动武器公司股东之一的克斯金设计的、弹药在弹鼓内部成螺旋排列。后来,克斯金设计的70发弹鼓也成为芬兰冲锋枪的主要供弹具。

然而,制约M1931普遍使用的主要原因在于复杂的结构和工艺以及苛刻的选材(选用瑞典的优质铬镍钢制造)带来的高昂成本。30年代期间,索米冲锋枪在芬兰国内装备数量的增长速度很慢。1932年,M1931式冲锋枪的装备量约为1000支,1934年为1400支,到1939年11月苏芬战争爆发之时只有4144支。

索米冲锋枪经历了玻利维亚和巴拉圭的局部战争(l932~1935年)的洗礼,还参加了西班牙内战(1936~1939年),但当时的表现并不是很出色。直到苏芬冬季战争(l939~1940年)爆发后,芬兰的冲锋枪才得到世人的瞩目。

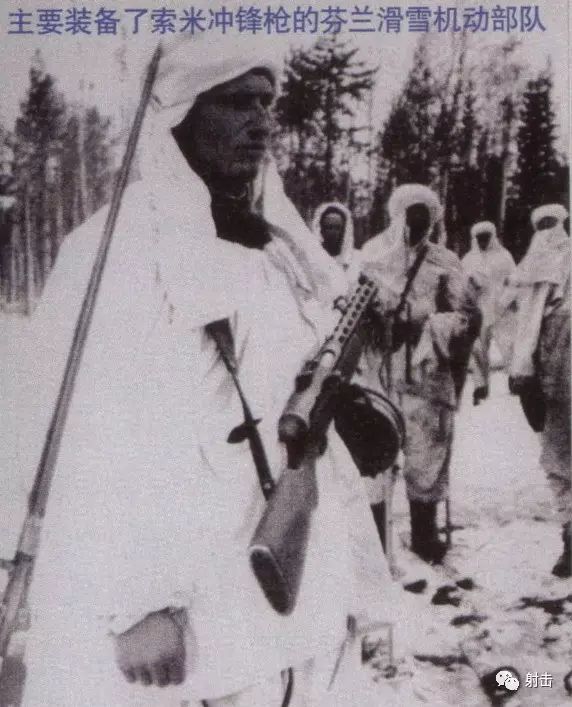

在战争初期,芬兰军队装备的索米冲锋枪比例约为每44名士兵才装备一支。但配合着芬军机动灵活的战术运用,有限数量的索米冲锋枪在防御作战和丛林、山地游击战中给了苏军沉重打击。几乎苏联出版的每一部关于这段历史的著作,都给予索米冲锋枪和使用该枪屡创苏军的芬兰滑雪机动部队以浓墨重彩的描述。而索米冲锋枪的威名不仅建立在战场的厮杀中,更是因为芬军对冲锋枪战术的运用给苏军留下深刻印象, 实际上,苏军在冬季战争爆发之前,也曾研制装备过冲锋枪,即1934年定型的捷格加廖夫冲锋枪PPD-34及其改进型PPD-38。但由子苏军部分领导人对冲锋枪战术价值认识的偏颇,认为冲锋枪不应作为军用武器,因而在1939年2月作出了将冲锋枪停产并将已发往部队的冲锋枪全部收回的错误决定,只有内务人民委员会和边防部队还保留有少量的冲锋枪装备。

冬季战争爆发时,苏军刚刚结束了半自动步枪的选型工作,胜出的托卡列夫半自动步枪(SVT)的投产直到1939年11月25日才真正落实,因此伴随苏联工农红军走上芬兰战场的轻武器仍以莫辛弹仓步枪为主,还有为数不多的西蒙诺夫自动步枪(AVS-36)。虽然AVS-36的威力不弱,但由于使用的是老式的大威力步枪弹,后坐冲量过大,连发射击精度极差,机动性和携弹量受限,特别是可靠性不足,因此使用效果远不如冲锋枪。

冬季战争爆发伊始,索米冲锋枪的威力使苏军终于醒悟到冲锋枪的价值。1939年12月,斯大林签署命令,要求在1940年1月6日之前恢复捷格加廖夫冲锋枪的生产,在2月10日之前将冲锋枪交付芬兰前线作战部队。根据前线官兵反映,芬兰索米冲锋枪配用的弹鼓具有捷格加廖夫冲锋枪弹匣近三倍的容量,具有超出苏方两倍的持续火力。因此斯大林在命令中特别指示,要为捷格加廖夫冲锋枪研制类似于索米的弹鼓供弹具,并且应该能够装入更多数量的弹药,因为“苏联设计的武器应该超过芬兰”。

最终,PPD-38冲锋枪如期复产,并配装了紧急研制出的71发弹鼓。该弹鼓与芬兰弹鼓非常相似,只是为适应苏联弹药和PPD-3阶中锋枪的弹匣接口而作了局部改动。而且比索米弹鼓多装一发弹也算是没有让最高统帅的期望落空。

使用M1931冲锋枪的芬兰士兵

从此开始重视冲锋枪的苏联红军,不仅对冲锋枪的研制生产投入巨大精力,更在后来的对德作战中把冲锋枪的战术使用发挥到了极致。其最有名的战术是“坦克骑士”:在每辆坦克外面“挂着”五、六个装备冲锋枪的士兵,数十上百辆这样的坦克向德军阵地发起攻击。暴露在敌火力之下的步兵虽伤亡惨重,但当坦克突破敌阵之后,幸存者跳下车后便可使用冲锋枪清扫德军士兵。苏军正是屡屡凭借这种自杀式的进攻不断粉碎德军防线的。

斯大林要求“超越芬兰索米冲锋枪”的最高指示和苏军历尽芬兰战场的挫折后积极研制、发展冲锋枪的决策转变,就如同为索米冲锋枪作的免费广告。苏芬战争后,索米冲锋枪的订单开始大增,仅1940~1944年,就向保加利亚、德国、克罗地亚、瑞典等国出口了18000余支。瑞典、丹麦和瑞士还购了索米冲锋枪的仿制生产和销售授权。但即便如此,索来在二战时期的总产量也不过8万余支,与苏联波波莎的600多万、英国司登的400万支、美国汤姆森的200万支和德国MP4O近120万支的数量都无法相比。

1939年11月开始的苏芬战争,虽然以苏联割据芬兰近十分之一的国土而告终,但对苏联来说,这场战争实在算不上“光辉的胜利”。40万强军之众却在不足其半数的芬兰军队手中伤亡甚巨、迫使斯大林放弃了吞并整个芬兰的打算。借助滑雪快速机动的芬兰军队屡次悄无声息地从侧翼摸到苏军后方,攻其不备后又如驭风般消逝无踪。而100多天的对苏军来说更是犹如一场“冬季的恶梦”。

如果单从冲锋枪本身性能来评判优劣的话,芬兰的索米冲锋枪不仅是二战时期的佼佼者,甚至有些结构设计放在今天都算得上是先进的。比如:俄罗斯的“野牛”、美国的“卡利科”、德国MP7和比利时P90等当代名枪上普遍配备大容量供弹具以提高冲锋枪火力持续性的设计思想,在索米身上早有体现,特别是50发四排弹匣,在50年后的意大利“幽灵”冲锋枪上仍是亮点之一,而俄罗斯内务部时下正在进行的冲锋枪研制中,特别强调拉机柄在射击过程中应固定不动以满足左、右手射击通用并保证安全的要求索米早已实现。虽然当时设计师的用意只是封闭枪膛、避免杂物进入枪膛造成故障。

设计还不是最突出的优点,芬兰人苛刻的选材和精益求精的加工标准带来的优异的可靠性和射击准确性,才是索米冲锋枪最值得称道的。芬兰的弹鼓向来以供弹可靠著称,而苏军仿其而来的波波德弹鼓在使用中却故障频发。一般冲锋枪的射击精度通常很差,而索米冲锋枪则由于加工精细,武器较重并设计有枪口防跳等措施而有效地保证了连发射击的稳定性,因此射击精度相当稳定。

图中第一位德军士兵使用的就是M1931冲锋枪

但也正是芬兰人的精益求精阻碍了索米冲锋枪的发展。论性能苏联的波波莎比不上索米,但二战的历史告诉我们:对战争贡献最大的,通常不是性能最优异的而是性能可靠且数量庞大的武器。造价过高、工序过于复杂、并不适合大量生产的M1931式索米冲锋枪在二战前后总共生产不足十万。因此在提起二战的冲锋枪时,人们对索米知之甚少,而索米冲锋枪对苏联冲锋枪装备发展和战术思想产生重大影响的历史更是鲜为人知了。

1957年,芬兰向英国购买了75000支斯登冲锋枪准备更换索米冲锋枪。但由于斯登在北极地区水土不服,70年代索米被拿出继续使用,直到1985年才正式下岗。索米的长寿应归功于精确的加工技术和优良的结构设计。要知道,长寿的轻武器并不少见,但大多是在使用过程中不断地进行着贴花式改进才得以保持生机,象M1931式索米冲锋枪这样没有经过改进而挺过54年风雨的确实不多。

如果您觉得我们的文章不错可以分享给身边的朋友一起涨姿势哟