1、朱石麟为代表的新现实主义喜剧 值得重视的是,香港电影的现实主义传统得到继承和发扬,电影语言、技巧、手法趋于成熟。代表人物是凤凰公司的朱石麟。 朱石麟(1899—1967),江苏太仓人,肄业于上海工业专门学校预科。1919年后曾在汉口中国银行、陇海铁路总局工作,利用业余时间为北京真光电影院翻译英文说明书,1923年在罗明佑的华北电影公司任编译部主任,曾与费穆合办《好莱坞》电影杂志。

1926年因患病双腿致残。1931年导演短片《自杀合同》。1932年参加联华公司。先是在上海的联华公司担任编剧,编写过《故都春梦》、《恒娘》《恋爱与义务》等电影剧本。

1934年联华三厂成立后任厂长并开始担任导演,导演过《慈母泪》、《香妃》、《新旧时代》等影片。

朱石麟在战后南来香港,先后加盟大中华和永华,1948年拍出代表作《清宫秘史》。他于五十年代初与费穆合办龙马影业公司,导演了《误佳期》(1951)、《一板之隔》(1952)、《中秋月》(1953)等影片。

费病逝后,他于1954年加入凤凰影业公司主持艺术委员会,先后编导了《一年之计》、《乔迁之喜》(1954)、《水火之间》(1955)、《新婚第一夜》(1956)、《新寡》(1956)、《抢新郎》(1957)、《三凤求凰》、《同命鸳鸯》(1960)和《故园春梦》(1964)等影片,创作日趋圆熟,更为香港电影培养了不少编、导、演的人才。 朱石麟的电影多取材于家庭伦理,表现亲情、友情和爱情的和睦美满,鄙夷恶行,劝人向善。

朱石麟是香港社会生活喜剧的倡导者,他的社会喜剧在主题上大都有中国传统文化的“劝善”主题,强调互助互爱,团结、凝聚力。

在艺术上,朱石麟的作品具有诗电影的魅力,手法细腻。他继承了中国诗歌的传统美学,善于用细节作比、兴,“以蒙太奇美学作基础,以单镜头美学作为表现手段”、“善用比喻处理人物、情节与环境之间的相互关系,精于在场面与场面间对立关系的推展结构中诱导主题思想的产生,对形象的刻画,具有现实主义的手法和朴素的象征。”(林年同《朱石麟》)

他善于编织故事,又注重生活细节的描写,寓理于情,情理并茂,体现出一种舒缓柔和、细腻含蓄的艺术风格。具有较高的观赏价值和浓郁的民族特色。 香港电影学者余慕云指出,朱石麟对香港电影的贡献表现为三个方面:一是在香港创作了不少杰出的电影,二是创办和主持了“凤凰”和“龙马”等杰出的电影公司,三是在香港培养了不少优秀的电影人才。

此外,朱石麟的另一杰出贡献还在于他以50年代导演的《误佳期》等5部喜剧影片改变了战后香港电影那种以反映上海和内地城市市民生活的畸形现象,把它带回到香港的现实环境中。这5部电影直接反映香港普通大众、下层人民艰辛生活的现实题材影片,并且把镜头的焦点从内地调转过来,对准了香港的现实问题,深刻地反映50年代香港的社会现实及各种人物的不同境遇与心态。

影片中的街道、木屋、工厂、茶楼都是典型的香港50年代社会环境。可以说,朱石麟实现了香港国语电影题材的本地化。因此,朱石麟成为香港新现实主义学派的领导者。 2、李萍倩为代表的讽刺喜剧 李萍倩20年代起即在上海投身电影工作,战后南下香港,以擅长拍摄讽刺喜剧见长。代表作是《说谎世界》(1950)、《都会交响曲》(1954)。讽刺香港的拜金主义。李萍倩1957年导演的《望夫山下》则是一部具有希区科克神韵的悬疑片,描写一个追寻身世伦常的悲剧故事,手法曲折悬疑。 3、国语喜剧片和歌舞戏曲片 50年代中期,香港国语歌舞片发展到顶峰,其渊源在大陆,1949年前后大批上海电影人、音乐人南下香港,令国语电影、音乐创作南移,影响香港电影。40-60年代大量拍摄的国语歌舞片不但沿用上海的一套制作方式,其题材与文化意识也承接中原文化传统。 所以,虽受好莱坞影响,却打上鲜明的时代与民族烙印。歌舞片的主要导演有易文、陶秦、王天林等,代表作有邵氏的《千娇百媚》,《花团锦簇》,还有电懋的《曼波女郎》、《野玫瑰之恋》。 值得一提的是,60年代在黄梅调电影蔓延港台的形势下,“长城”、“凤凰”等公司虽然不能完全置身于古装歌唱潮流之外,却没有盲目跟风去拍黄梅调电影,倒是利用自身跟大陆的特殊关系,另辟蹊径,拍摄了一系列由夏梦主演、大陆名角幕后代唱的越剧电影──《王老虎抢亲》(1961)、《三看御妹刘金定》(1962)、《金枝玉叶》(1964)等,深受欢迎,迄今仍为人津津乐道。

除了借助国内的人才外,他们也在大陆投资拍了多部不同地方的戏曲电影,包括姚璇秋、黄清诚主演的潮剧《陈三五娘》(1962);徐玉兰、王文娟的越剧《红楼梦》(1962);金采风、陈少春的越剧《碧玉簪》(1963)、李少春、袁世海的京剧《林冲雪夜歼仇记》(1963);姚澄、徐洪芬的锡剧《双珠凤》(1963年拍摄,1966年在港上映);王少舫、严凤英的黄梅戏《牛郎织女》(1964)等。

无论是本地或国内制作,这批影片都是高水准之作,其中《碧玉簪》收七十五万余元,高踞1963年国语片卖座之首8,而《金枝玉叶》于1964年收五十九万余元,也成绩骄人,说明了不一定是黄梅调电影才有观众捧场。 电懋长于轻巧的都市爱情小品,编剧秦亦孚(即秦羽)的《同床异梦》(1960)、《野玫瑰之恋》(1960)和《星星.月亮.太阳》等作品中的女性,都独立自主,敢于表现自我;而汪榴照则将他的男性性幻想投射在《长腿姐姐》(1960)、《快乐天使》(1960)和《睡美人》(1960)等片中。

易文亦编亦导,在《情深似海》(1960)和《教我如何不想她》(1963)中寄托了相当个人的情怀,颇有“作者”风范;而王天林和唐煌,却充分表现了他们作为一名巧匠的驾驭能力,前者执导的《南北和》系列──宋淇编剧的《南北和》(1961)以及张爱玲编剧的《南北一家亲》(1962)和《南北喜相逢》(1964),更充分体现了南来的“外省佬”和本地人的矛盾和融合。 五十年代末,电懋两大导演岳枫和陶秦转投邵氏,前者除了拍摄他拿手的文艺片如《街童》(1960)、《为谁辛苦为谁忙》(1963)等,也 力作其他方面的尝试,如侠义动作的《燕子盗》(1961)、黄梅调的《白蛇传》(1962)和《花木兰》(1964)、以及古装宫闱的《妲己》(1964)等不同类型;相对来说,陶秦只专注于经营他的时装文艺类型,歌舞片如《千娇百媚》和《花团锦簇》(1963),文艺片如《不了情》(1961)和《金喇叭》(1961),在当年皆口碑之作,在票房上亦取得可观的成绩,而且能一直坚持到六十年代中后期,在邵氏可说是异数。 4、黄梅调电影 黄梅调电影是受大陆黄梅戏电影《天仙配》影响而出现。适宜于表现中国传统民族文化风情的片种充分利用无声不歌,无动不舞的戏曲特色,表现出一种悠远的神韵和绚丽多姿、朴实淳厚的艺术风格。

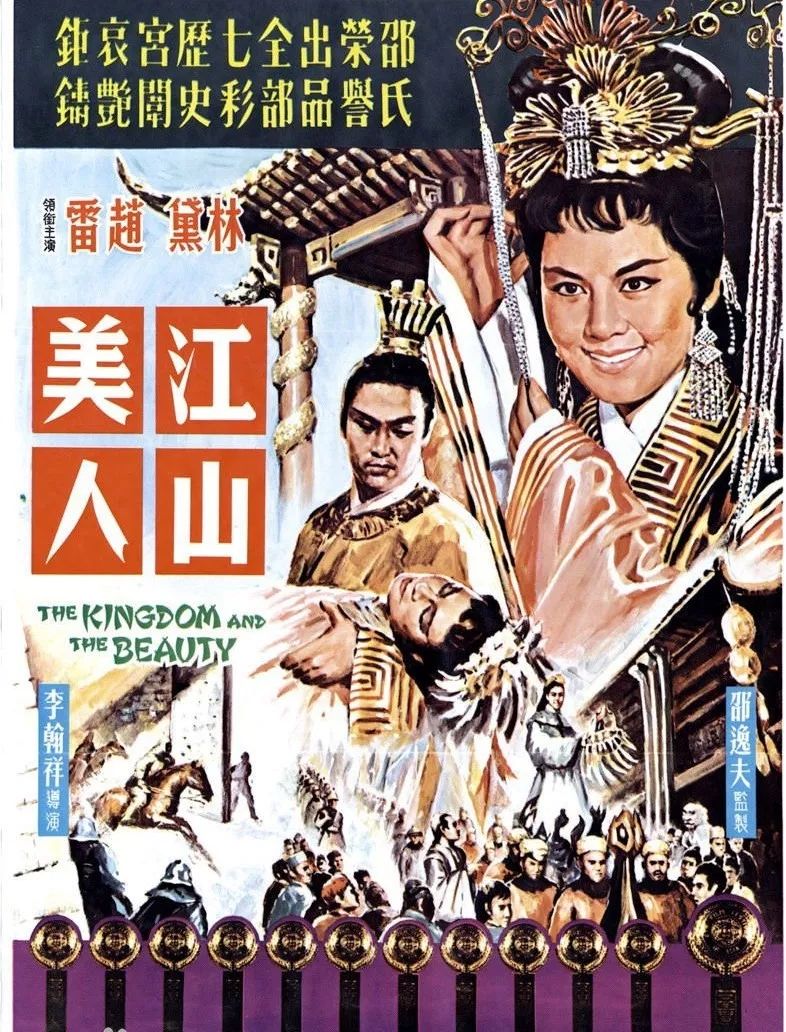

香港影坛尝试拍摄黄梅调电影,始自长城公司的《借亲配》(1958),至六十年代初由李翰祥、凌波掀起高潮。黄梅调电影的最重要的导演是李翰祥。 李翰祥导演的第一部黄梅调电影是邵氏出品,林黛主演的《貂蝉》(1958),之后,李翰祥又用原班人马拍摄了《江山美人》(1959)。《貂蝉》和《江山美人》两片连获亚洲影展大奖,《江山美人》狂收40万6千多元,票房纪录高踞当年香港中西影片之冠,气势如虹。

1963年,李翰祥又导演了凌波、乐蒂主演的《梁山伯与祝英台》则把黄梅调电影的热潮推向了高潮。

梁兄哥的魔力席卷台湾,不但迷倒了无数的台湾中年妇女,片中的黄梅调插曲唱得琅琅上口,连文化人也不能置身事外,当年引发连场激辩,非常热闹。

《梁山伯与祝英台》除了囊括金马奖多项大奖外,在台湾上映时,连映三个月,收入八百万新台币,创下国片最高纪录,女主角凌波赴台,20万影迷欢迎。

李翰祥,辽宁锦州人,1962年出生,幼年到北平,在国立艺术专科学校绘画系学习西画,担任校综艺团的团长。因参加学潮而被校方开除。之后在上海实验戏剧学院学习戏剧、表演和电影。

1948年,李翰祥到香港,先后在长城公司和大观公司当过布景师和美工师等职务,也做过临时演员和场记。

1951年,李翰祥转到永华公司,正式升为导演。1955年,他执导了第一部电影《雪里红》,而后,他又转入邵氏影业公司,掀起了一场黄梅调电影的热潮。后退出邵氏,远赴台湾自组“国联”,拍摄了《七仙女》、《扬子江风云》等一系列名片,更为台湾培养了不少电影人才,促进了台湾国语电影的发展,却因《西施》一片票房不利而导致“国联”解散。

李翰祥回港后拍摄了《骗术奇谭》等片,后重返邵氏,拍片类型多变,有大型清宫片《倾国倾城》、《瀛台泣血》等,也有风月片和乾隆下江南系列,1980年代后,李翰祥回到中国内地拍片,利用内地的大型历史景观和资源拍出了《火烧圆明园》、《垂帘听政》等史诗电影。1996年在外景地病逝。 李翰祥一生导演了40多部电影,风格、类型多变,有电影大行家之称。

他擅长表现中国古代的文化生活,并创造出适于表现中国传统文化的文化风情的片种——黄梅调电影。

李翰祥擅于考据,尤其以清宫片独步影坛。他在邵氏片场局限的条件下还原的清宫场景之逼真和恢弘,令人惊叹。

李翰祥的导演风格绚烂雕琢、朴实醇厚,他的电影讲究细节、式样繁多,经常自创潮流,拍出卖座片。李翰祥的时装片也有不少佳作,如《春寒》、《后门》。

林黛(1934—1964),原名程月如,其父程思远是国民党高级将领。

她1949年随父移居香港,1950年加入永华影业公司,因主演根据沈从文小说《边城》改编的电影《翠翠》一举成名,成为当时“电懋”和“邵氏”的争夺对象。

后来在香港“永华”、“新华”、“国泰”、“邵氏”和“电懋”等影片公司主演近40部电影,扮演各类角色。曾分别凭《金盏花》(1957)、《貂禅》(1958)、《千娇百媚》(1960)、《不了情》(1961)4次获得亚洲影展的影后。1964年,林黛因感情问题在家中自杀,年仅30岁。

#香港电影史

#国产电影

@大ONE家