1840年第一次鸦片

1840年第一次鸦片战争是有很多特殊性的,比如中国历史上第一个不平等条约《南京条约》的签订;中国逐渐沦为半殖民地半封建国家等等。清王朝的战败最主要的还是利益动人心,内部拖后腿的人太多,这从主战派的林则徐与主和派的琦善都被革职发配就能看出来。

1840年第一次鸦片

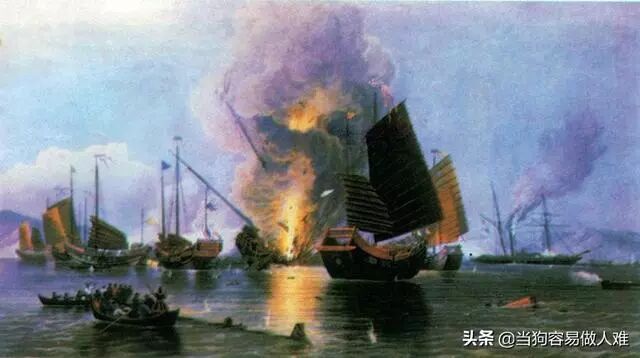

实际上第一次鸦片战争的时候,清朝和英国在武器上的差距并不太大。火器出现的很早,只看欧洲在13世纪就应用于战争之中,但由于当时火器安全性差、射击精度不高、射程较近、弹药装填麻烦等缺点,火器一直没能取代冷兵器。枪炮真正对于冷兵器取得压倒性优势,是19世纪中后期,欧洲各国大规模装备后膛枪和后装炮之后,英国的标志性武器是1864年研发的斯奈得-恩菲尔德后膛枪和1855年研制的阿姆斯特朗炮。

1840年第一次鸦片战争的时候,英国使用的还都是前装武器,每次射击之前都要先清洗弹膛,然后装填弹药,最后用推弹杆将子弹推到枪膛底部才能射击,过程非常繁琐,再加上仅有一二百米的射程,基本靠运气的命中率,这样的武器比弓箭能强出去多少。所以第一次鸦片战争期间,英国军队多次被清朝民众自发的武装击退,也就不足为奇了,所谓英国人船坚炮利更多是清朝权贵掩饰的借口罢了。

供人吸食鸦片的烟馆

整个第一次鸦片战争期间,英国侵略军总共不到2万人,每次实际投入作战的也就几千人,清朝怎么就轻易输了呢?这要从鸦片贸易说起。从1793年(乾隆五十八年)马戛尔尼使团访华开始,乾隆皇帝就看出英国人不安好心,因此下令沿海地区加强军事防御,严查英国商船;嘉庆帝的时候进一步封锁,严控英国人以及鸦片入境,因此光靠英国商人是难以向中国大规模输入鸦片的,更别提在全国各地开设供人吸食鸦片的烟馆了。

所谓鸦片贸易,英国东印度公司生产鸦片,英国商人将鸦片运到中国沿海,最后将鸦片真正运入中国贩卖的是清朝的权贵们。下到地方官员、驻军,上到王公贝勒,或是参与鸦片的运输贩卖,或是收取巨额贿赂,一大批人从鸦片贸易中获利,受害的只是普通民众。在当时打着总督、将军旗号的兵船公然四处运送鸦片,比如广东水师和鸦片商约定“每箱鸦片收5万到10万”;就连道光皇帝都吸食过鸦片,还通过内务府从相关人员手中收取大量的西洋奇珍,成为鸦片贸易中最大的受益者之一,这种情况下林则徐的禁烟又怎么会有好下场?

林则徐虎门销烟

1838年,林则徐被任命为钦差大臣,主持全国禁烟的时候,大批清朝权贵是极端不满的,毕竟挡人财路最招人恨,只不过碍于道光帝的圣旨不敢公开反对,只能弄些小动作。等到英国人打过来,除了林则徐亲自督战的少数地方之外,其他地区根本就是不战自溃。大批官员、将领参与了鸦片走私,对他们来说最重要的是恢复鸦片贸易好继续发财,怎么可能拼命作战,抵抗外敌呢?反正打败了责任全可以推给林则徐。

道光皇帝是一个缺乏魄力、耳根子软的人,说白了就是没主见、好忽悠。当初道光支持禁烟,一是因为亲信林则徐不断上书讲述鸦片危害,二是看到林则徐在江苏巡抚和湖广总督任上很简单的就将烟贩及鸦片吸食者禁绝,以为禁烟很容易,这才下的圣旨。但等看到英国人一路打到天津大沽口,再加上身边人忽悠他英国人太强,清朝打不过,道光帝一下就退缩了,将林则徐当成了替罪羊。

琦善剧照

林则徐下台后,道光帝让时任直隶总督的琦善主持对英和谈。琦善一直是被当做林则徐的对手、大反派来描写的,反对禁烟、卖国求和是他身上的标签。但实际上琦善在林则徐主持全国禁烟之前,就在直隶地区搞禁烟行动了,缴获的鸦片比林则徐在湖广总督任上缴获的还多,仅1838年8月至11月间就有15万余两(约7.5吨)。

与其说琦善反对林则徐,不如说他是皇帝的忠犬,一切以道光皇帝的利益和命令为准则。道光皇帝让琦善求和谈判,琦善就奔赴天津、广州和英国人谈判;道光皇帝觉得英国人条件苛刻,想打仗,琦善就4次增兵虎门,调拨火炮、粮饷准备打仗。但就像林则徐被坑了一样,正在琦善积极备战的时候,有人上奏道光帝,琦善收受英国人贿赂,私自签订条约,琦善也被道光“革职锁拿,查抄家产”。

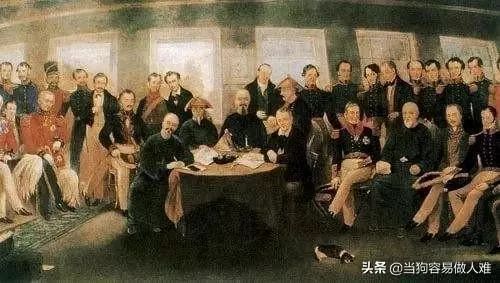

《南京条约》签订

连续两任钦差大臣,主战的林则徐、主和的琦善都栽在了对英作战上,更没人愿意为朝廷死战了,极大挫伤了军民士气。虽然还有总兵葛云飞、提督陈化成等人英勇战死,但已经改变不了大局,主持广州军务,对英作战的靖逆将军奕山整天吃喝玩乐,挂了白旗;两江总督牛鉴不战而逃;扬州士绅商人为了避免战火,不敢抵抗,主动给英军五十万两赎城费等等,最终道光帝低头认输,派出钦差大臣耆英和英国人签署《南京条约》。

对于国土广袤、人口众多的国家来说,能够击败它的永远是内斗,而不是外患。第一次鸦片战争,林则徐倒在了自己人手里;第二次鸦片战争,清廷忙着镇压太平天国;甲午战争,慈禧、光绪,帝后两派争权夺利;八国联军侵华,地方督抚私下和列强签约,东南互保。中国近代每一份不平等条约背后,几乎都是自己人算计太多,让列强占了便宜,“兄弟阋于墙,外御其侮”的古训真是至理名言。