诺贝尔奖(The Nobel Prize),是以瑞典的著名化学家、硝化甘油炸药的发明人阿尔弗雷德·贝恩哈德·诺贝尔的部分遗产作为基金在1895年创立的奖项。 在世界范围内,诺贝尔奖通常被认为是所有颁奖领域内最重要的奖项。

诺贝尔奖应该说是每一个人都知道的奖项活动了,每年获奖的人都备受瞩目。

10月9日,当地上午11:45,瑞典皇家科学院宣布,将2019年诺贝尔化学奖授予美国科学家约翰·B·古迪纳夫、英国化学家M·斯坦利·威廷汉、以及日本科学家吉野彰,以表彰他们在锂离子电池方面的贡献。看到日本人又一次获得诺贝尔奖,不少人是震惊的。谁也没想到,自从1949年第一次斩获诺贝尔奖以来,日本已经超过了德国、英国、法国,成为仅次于美国的第二大“诺奖大户”。

日本的27项诺奖中,超过三分之二是21世纪以后获得的。也就是说,自2001年以来,日本平均一年就拿下一个诺奖。

于是,不少人认为日本在诺奖上取得的惊人成绩或多或少与一项计划有关,这就是日本的“诺贝尔奖计划”。

2001年3月,日本内阁制定、通过了第二个《科学技术基本计划》。该计划明确提出了一项数量目标:今后日本应在以诺贝尔奖为代表的国际级科学奖的获奖数量上与欧洲主要国家保持同等水平,力争在未来50年里使本国的诺贝尔奖获得者达到30人。

该计划还提出将集中投资在生命科学、信息通讯、环保和纳米材料四个领域,以竞争性的研究资金吸引和培养年轻的研究人员等。

在2001年结束百年诺贝尔庆典后不久,日本政府还重申了这一目标,并在瑞典卡罗林斯卡医学院内设立了“研究联络中心”。

当时这一消息传出后,引起世界哗然,甚至受到了少数国家嘲讽。就连当时获得2001年诺贝尔化学奖的日本科学家野依良治都评论说,日本政府“没有头脑”,纯属“狂妄之言”。

当然接下来,就是喜闻乐见的“打脸剧情”了。

到目前为止,时间还未过半,日本就已经完成了目标的近三分之二。按照这种趋势发展下去,“50年拿30个诺奖”的目标还算是比较保守的。

但是,日本诺奖井喷真的就是因为制定了“50年拿30个诺奖”的计划吗?当然没这么简单。

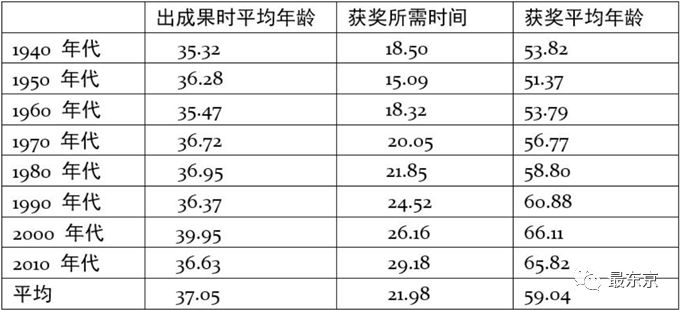

(诺贝尔奖获奖者的平均年龄和成果一览表。资料来源:Nobel Prize and Science, Technology and Innovation Policy:An Analysis for Selection Process of Nobel Laureates and Their Scientific Carrier,政策研究大学院大学工作论文(2016年5月))

上图终结了获得诺贝尔奖获奖者的平均是37.05岁的时候研究出成果,平均过了21.98年,等成果真正为社会为世界作出贡献之后,在平均59.04岁的时候才获奖。可以看出获奖有一定的滞后性。

2016年的一份“诺贝尔奖获奖者的平均年龄和成果一览表”中显示,诺奖得主从出成果到得奖的整个过程,平均下来,1990年以后需要25至30年,而2000年以后日本获奖的15个成果中,1960年代出的成果有2个,1970年代的有5个,1980、1990年代的各有4个。

因此,日本2000年以后诺贝尔奖的井喷现象,实际上靠的是25至30年前也就是1990年代的研究结果,和2001年出台的“第二次科学技术基本计划”没有多少关系。

事实上,在日本,也几乎没有人把诺奖的“量产”归功于这一计划。面对诺贝尔奖的井喷现象,很多日本人并未欢呼雀跃,他们更多的是进行反省和居安思危。

他们认为,获奖的人多是年事已高的老研究者,他们手中的多是20年前的科研成果。而很多学者都提到了眼下学界人才寥寥、青年人不愿投身科研的现状,推断接下来日本会进入“诺奖荒”,不少人呼吁政府对学界松绑,鼓励青年参与。

在获得2018年诺贝尔生理学或医学奖后的记者招待会上,本庶佑教授就毫不客气地批评了近年来日本政府出台的包括“诺贝尔奖计划”在内的一系列科学技术政策。他把获奖的奖金全部赠给大学,作为年轻研究人员的研究基金,实际上也是对当下日本教育制度和科技政策的批判和揶揄。

虽说“50年拿30个诺奖”的计划与日本目前所取得的成就没有直接的关联,但日本屡屡折桂诺贝尔奖,登顶科技高峰背后的原因仍然值得我们探究。

这就不得不提日本对教育和科研的态度。

据称,甲午战争时,清廷战败,不得不向日本赔偿白银2亿多两,当时的日本明治政府,想都没想,从中提取了1000万日元(占赔款总额的2.8%)设立教育基金,投入义务教育。

在这笔资金的支持下,1898年,日本儿童入学率达到了97%,到1910年左右,日本已经完全普及义务教育了。

提升国民整体受教育程度后,早在上世纪60年代,日本还提出“振兴科学技术的综合基本政策”,力争将国民收入的2%用于科学研究。

日本人很早就看到了科技的重要性,认为它是国之重器,谁拥有最先进的科技,谁就握着最锋利的刀锋。于是,日本从1995年开始布局科技。这一年日本国会通过了《科学技术基本法》,其后制定了多个 5年计划。日本试图通过这些战略举措,将日本建设成为伟大的科技国家。

其中包括,1996年7月制定的第一个为期五年的《科学技术基本计划》,决定持续加大科学技术研究投入,逐渐提高基础研究投入的比重,努力改善研究开发的软硬环境,以切实提升科学技术创新能力;2001年3月制定的第二个《科学技术基本计划》(2001-2005年),也就是诺贝尔奖计划;以及2016 年1月审议通过的《第五期科学技术基本计划》(2016—2020年)。

日本政府还力求官民研发支出总额佔 GDP 比例的4%以上,其中政府研发投资占GDP的比例达到 1%。

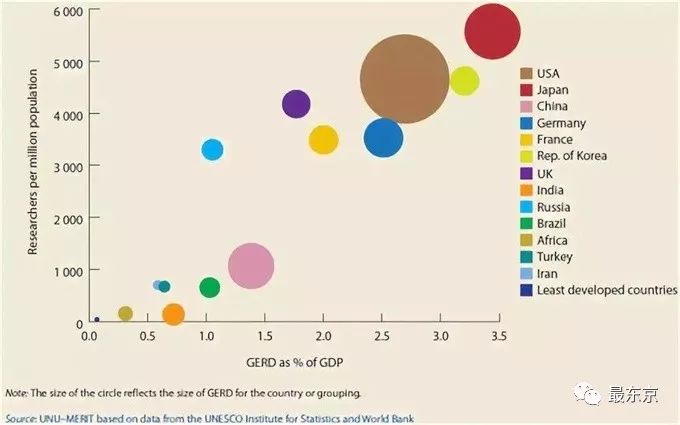

数据显示,20世纪60年代以后,随着经济的起飞,日本的科研经费基本上都是以每年10%至20%的增幅在迅速增长;1990年代后,虽然经济有所放缓,但科研经费仍始终保持直线攀升的态势。从2005—2015年,日本这10年的科研经费,平均达到国内生产总值的3%,明显高于美国、德国、法国、英国等发达国家。

2013年时,在科学技术领域的投入高达3.8%,已经位列全球第一了。

全社会形成尊崇科学的浓厚氛围,科研人员社会地位高。

在日本,科学家这一职位,广受社会尊重。日本权威的“日本社会阶层与社会移动”曾做过的一项的调查结果显示,在日本的187种职业中,大学教师得分83.5分,职业威望仅次于并列第一的法官、律师,社会地位可见一斑。

就连日元上,也是不印天皇,不印首相,印的全都是著名的文学家、科学家这类人。

比如,1万日元,印得人物肖像是“福泽谕吉”,是日本启蒙思想家,被认为是日本教育之父;5000日元是“樋口一叶”,是著名的日本女作家,日本文坛象征;新版1000日元是野口英世,是日本的生物学家,他毕生致力于科学研究等等。

这样尊师重教的大环境,为日本的科学研究提供了有力的保障。

日本科学家的职业威望高,工资待遇也颇为丰厚,使得他们能够全心致力于教学、研究,而不必为生活发愁。据日本厚生劳动省的统计显示,大学教授的平均工资约为1122万日元,远远高于国家公务员的663万日元。

科研环境宽松,维系学术传承。

在日本,科研人员基本不受非学术因素的干扰,能自己计划和支配自己的研究工作,有充分的时间用在学术研究工作本身。

高校教师不会因为一段时间内没有出科研成果而担心受到冷落或失去饭碗,整个研究过程也很少受政府和社会诸如考核、评价等人为因素的干扰,因而可以长期潜心从事研究。

并且日本科学界非常注重维系自己的学术传统,对已有的科学遗产极为重视。特别是在理论物理学领域,日本已形成学界公认的学派,以汤川秀树1949年获诺贝尔物理学奖为发端,到目前为止,已经有11人获得诺奖,他们全都是在日本接受的教育,除南部阳一郎(2008)和中村修二(2014)以外,其余科学家的获奖工作也主要是在日本本土完成。在这11人中间,以汤川秀树、朝永振一郎为首,有7个人师出同门,最终成为日本获得诺奖的生力军。

更为值得关注的是,为保持科技发展后劲,日本政府非常重视培养科技创新后备人才力量,提早布局,从小学阶段开始到研究生院阶段,针对不同年龄层学生都设立了相应的科技人才培养计划,致力于形成战略性、系统性的科技人才培育体系。

总之,日本诺奖喷井的背后是日本人几十年甚至是上百年来全方位布局,积蓄发力的结果,绝不是简单的制定几个计划就能够一蹴而就的。

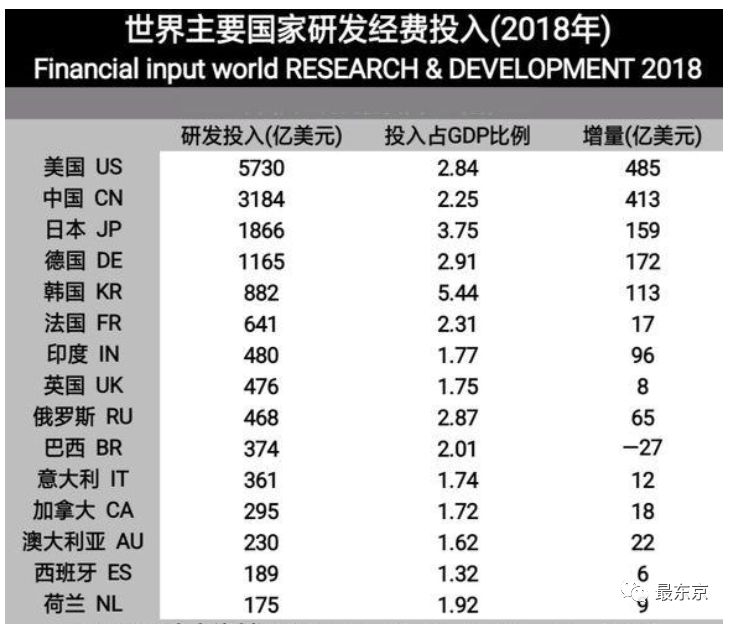

不过近年来大部分国家投入都开始萎靡,真正投入较大的有美国、中国、德国、日本、韩国、印度、俄罗斯。其他国家不过是吃老本而已。

预计按此增速,在2032年中国将正式超越美国,成为科技研发投入第一大国。

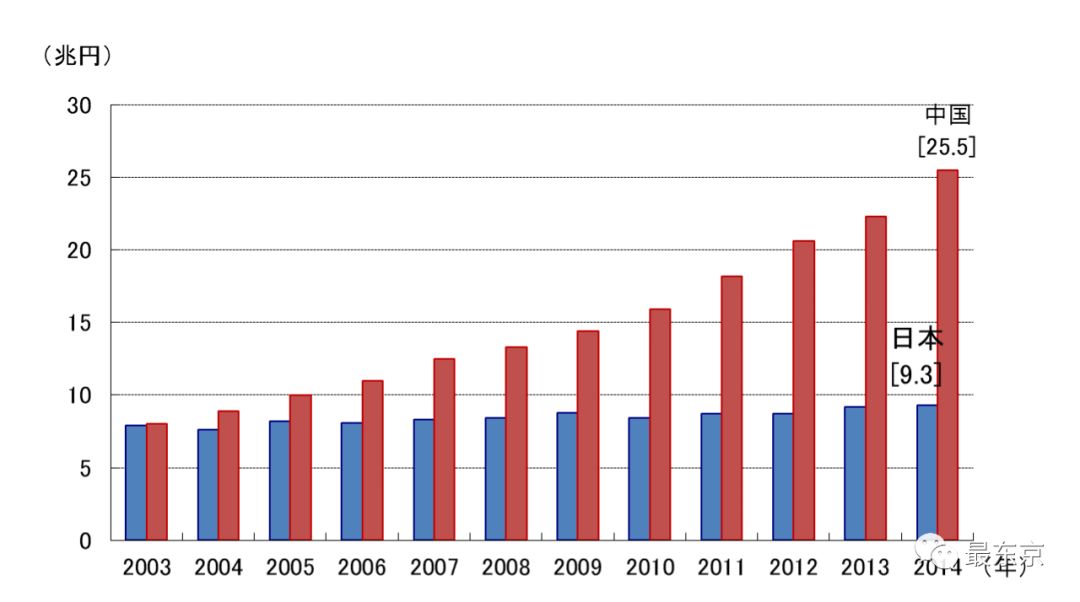

▲对于教育经费的投入,从2003年起中国已超过了日本并逐年增加,而日本一直没有增长

2000年以后日本诺奖的获得者研究成果大多是在上个世纪七八十年代,所以,或许中国在今后的一二十年里也会出现一个诺奖井喷式的发展,毕竟高等教育和科学研究是一个非常漫长的过程。

END

~浅草寺一百签?简体中文版~

感兴趣的小伙伴快快来看吧!

如有侵权请私信告知

微信公众号“东京慢游”(tokyowalking)←长按复制

▼ 长按关注,发现更多惊喜 ▼