? 导 读

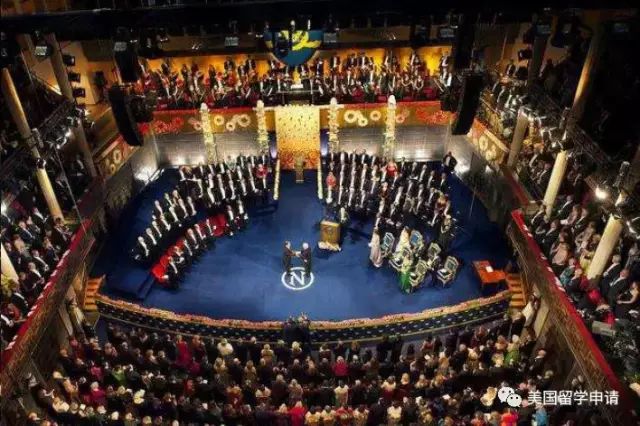

诺贝尔奖是一个世界各国的科学家都为之奋斗的奖项,诺贝尔奖得奖人数常被用来批判国内高等教育。在某种程度上,诺贝尔奖的数量就已经决定了大学的质量。全世界数以万计的大学,哪一所培养出最多诺贝尔得奖者?快来看看有没有中国的清华、北大……

第一部分

诺奖大学排名

据维基百科统计,汇总了1901年诺贝尔奖开始颁布以来所有诺贝尔获得者的大学,得出了以下全球诺贝尔奖获得者最多的50所大学。其中26所在美国,冠军是哈佛,其次是哥大。英国、德国各8所。

斯坦福大学博士石毓智曾说:“衡量一所大学的水准,一是看它的科研成果,二是看它的学生素质。我认为,评价一所大学的学生素质的一个重要指标,就是其毕业生中获得诺贝尔奖等国际顶级奖项的人数。”在某种程度上,诺贝尔奖的数量就已经决定了大学的质量。

衡量一个大学的优劣,从时间线上来看的话,一是看它的入学标准;二是看它在大学期间能够教给孩子什么?而这两项都是为了一个目的:这个学校有多少毕业生为社会作出了非凡的贡献。

诺贝尔先生设立诺贝尔奖的目的,就是奖励那些为人类社会做出非凡贡献的人,这个初衷也得到后人很好地贯彻。根据维基百科数据,截止到2018年,诺贝尔奖项已经评选出了904位对人类社会有杰出贡献的人。而全球那么多大学,哪些大学获得的诺贝尔奖的人数最多?

排 名 如 下

第1位:哈佛大学

诺贝尔奖获奖人数:151人

哈佛大学创立于1636年,是世界最顶尖的大学之一,至今,哈佛大学是一所在世界上享有顶尖学术地位、声誉、财富和影响力的高等教育机构,并获誉为是美国政府的思想库。

第2位:哥伦比亚大学

诺贝尔奖获奖人数:101人

哥伦比亚大学创立于1754年,是一所私立研究型大学,常春藤盟校之一,也是美国第五古老的大学,该校培养了多位世界著名人士。

第3位:剑桥大学(英国)

诺贝尔奖获奖人数:90人

剑桥大学创立于1209年,被誉为英国以及全世界最顶尖的大学之一,亦是英语世界里第二古老的大学。尤其在数学、科学领域最具盛名。

第4位:芝加哥大学

诺贝尔奖获奖人数:89人

芝加哥大学创立于1890年,是一所位于私立、男女同校、无宗教派别的研究型大学,也是美国最富盛名的大学之一,该校著名的学科领域主要有经济学、社会学、方向、文学、物理学等。

第5位:麻省理工程学院

诺贝尔奖获奖人数:83人

麻省理工程学院创建于1861年,是美国一所研究型私立大学,其物理科学及工程学在世界上享有极佳的声誉,管理学、经济学、哲学、政治学、语言学也同样优秀。

第6位:加州大学伯克利分校

诺贝尔奖获奖人数:69人

加州大学伯克利分校是于1868年由加利福尼亚学院以及农业、矿业和机械学院合并而成,是美国最负盛名且是最顶尖的一所公立研究型大学,其化学学科最具盛名。

第7位:牛津大学(英国)

诺贝尔奖获奖人数:58人

牛津大学创建于1167年,为英语世界中最古老的大学。牛津大学享有世界声誉,它在英国社会和高等教育系统中具有极其重要的地位,有着世界性的影响,牛津大学也是世界上现存第二古老的高等教育机构。因各种因素而获评为是世上一流及最著名的学府之一。

第8位:斯坦福大学

诺贝尔奖获奖人数:58人

斯坦福大学创立于1891年,是一所私立大学,2013年QS世界大学排名世界第7位,2013年泰晤士高等教育世界大学排名世界第4位,被认为是世界上最杰出的大学之一。

第9位:耶鲁大学

诺贝尔奖获奖人数:52人

耶鲁大学创立于1701年,是一所世界顶尖私立研究型大学,也是全美历史第三悠久的高等学府,其世界声誉排名位列第10位。

第10位:巴黎大学(法国)

诺贝尔奖获奖人数:50人

巴黎大学创立于12世纪,是欧洲地区最古老的大学之一。前身是建于1257年的索邦大学,但更早可以追溯到1150-1160年。

第11位:哥廷根大学 (德国)

诺贝尔奖获奖人数:43人

哥廷根大学创立于1734年,是德国国内顶尖大学之一,大学所在地哥廷根也作为大学都市文明全球。哥廷根大学有着良好的国际声誉,在2012年泰晤士高等教育大学世界排名中,名列德国第2,全球第70位。

第12位:康奈尔大学

诺贝尔奖获奖人数:43人

康奈尔大学创立于1865年,是一所私立研究型大学,在世界范围内享有极高的学术声誉,著名学科领域主要有工程学、建筑、经济、人类生态学、酒店经营等。

第13位:海德堡大学(德国)

诺贝尔奖获奖人数:41人

海德堡大学创立于1386年,是德国最古老的大学,它的原校名叫鲁普莱希特-卡尔大学,这是为了纪念两位办学名人。该校是一所重视研究,在欧洲名列前茅的大学。

第14位:柏林洪堡大学(德国)

诺贝尔奖获奖人数:40人

柏林洪堡大学创立于1810年,是德国国内最顶级的大学之一,该校拥有十分辉煌的历史,对于欧洲乃至于全世界的影响都相当深远。

第15位:普林斯顿大学

诺贝尔奖获奖人数:37人

普林斯顿大学创立于1746年。是美国一所著名的私立研究型大学,八所常春藤盟校之一,在美国新闻与世界报道大学排名中位列美国国内第1位。

第16位:约翰-霍普金斯大学

诺贝尔奖获奖人数:36人

约翰-霍普金斯大学创立于1876年,是一所历史悠久、科研教学水平世界一流的研究型私立大学。该校在医疗领域十分著名,其他优秀的学科领域还有科学、工程学等。

第17位:慕尼黑大学(德国)

诺贝尔奖获奖人数:35人

慕尼黑大学创立于1472年,全称为路德维希马克西米利安慕尼黑大学,是德国历史最悠久,文化气息最浓郁的大学之一。

第18位:纽约大学

诺贝尔奖获奖人数:35人

纽约大学创立于1831年,是美国国内最大的私立大学之一。著名的学科领域有社会科学、美术以及经济。

第19位:加州理工程学院

诺贝尔奖获奖人数:33人

加州理工程学院创立于1891年,是一所专精于工程学、数学、计算机服务、地球科学、生物学、化学的专业型大学,在2012至2013年泰晤士报高等教育世界大学排名中位列全球第1位。

第20位:苏黎世联邦理工程学院(瑞士)

诺贝尔奖获奖人数:31人

苏黎世联邦理工程学院创立于1855年,是一所专精于传统数学以及科学的专业性大学,在QS世界大学排名、泰晤士高等教育世界大学排名均获得欧洲第一。

第21位:宾夕法尼亚大学

诺贝尔奖获奖人数:29人

宾夕法尼亚大学创立于1740年,2013年QS世界大学排名第13位,美国新闻与世界报道大学排名位列美国国内第7位。

第22位:伦敦大学学院(英国)

诺贝尔奖获奖人数:27人

伦敦大学学院创立于1826年。与剑桥、牛津、帝国理工、伦敦政经并称“G5超级精英”大学,代表了英国最顶尖的科研实力、师生质量以及经济实力,著名学科领域有美术、人文科学、医疗以及工程学。

第23位:曼彻斯特大学(英国)

诺贝尔奖获奖人数:25人

曼彻斯特大学是于2004年由曼彻斯特理工大学与欧文斯学院合并而成,英国八大最著名学府之一,世界50强顶尖名校,历年最高世界排名为全球第26名。

第24位:伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校

诺贝尔奖获奖人数:24人

伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校创立于1867年,是全美最优秀的工科大学之一,工科在“大十盟校”中与密歇根大学并列第一,著名的学科领域主要有会计、经济、工程学、图书馆信息科学、化学、物理学等。

第25位:洛克菲勒大学

诺贝尔奖获奖人数:24人

洛克菲勒大学创立于1901年,是一所世界著名的生物医学教育研究中,生物学以及医疗领域享誉全球。

第26位:明尼苏达大学

诺贝尔奖获奖人数:23人

明尼苏达大学创立于1851年,是美国最具综合性的高等学府之一,位居最富盛名的大学之列,有名的学科领域主要有药理学、心理学、经济学以及化学工程学。

第27位:圣路易斯华盛顿大学

诺贝尔奖获奖人数:22人

圣路易斯华盛顿大学创立于1853年,以美国国父乔治-华盛顿命名。美国国内大学排名第14位,世界排名排名第30位,该校在社会学、经济、建筑以及医疗领域闻名全球。

第28位:卡内基梅隆大学

诺贝尔奖获奖人数:21人

卡内基梅隆大学创立于1900年,是一所享誉世界的私立顶级研究型大学,该校拥有全美顶级计算机学院和戏剧学院,该校的艺术学院、商学院、工程学院以及公共管理学院也都在全美名列前茅。

第29位:苏黎世大学(瑞士)

诺贝尔奖获奖人数:21人

苏黎世大学创立于1833年,是瑞士最大的综合性大学。该校在分子生物学、神经科学、人类学等领域享有世界声誉。

第30位:加州大学圣地亚哥分校

诺贝尔奖获奖人数:20人

美国加州大学圣地亚哥分校创立于1960年,在美国国内的公立大学当中排名前十位,属于加州大学系统之一。

第31位:密歇根大学

诺贝尔奖获奖人数:20人

密歇根大学创立于1817年。2013年泰晤士高等教育世界大学排名第18位,该校在理解领域基础研究、社会科学以及人文科学享誉海内外。

第32位:慕尼黑工业大学(德国)

诺贝尔奖获奖人数:20人

慕尼黑工业大学创立于1868年,是欧洲顶尖大学之一。2013年世界大学排名第50位。

第33位:弗莱堡大学(德国)

诺贝尔奖获奖人数:19人

弗莱堡大学创立于1457年,全称为阿尔伯特-路德维希-弗莱堡大学,是奥地利哈布斯堡王朝的第二所大学,也是德国最为古老的大学之一,该校的人文科学、自然科学、社会科学在全球享有盛名。

第34位:威斯康辛大学麦迪逊分校

诺贝尔奖获奖人数:19人

威斯康辛大学麦迪逊分校创立于1848年,是一所历史悠久,享有盛名的美国研究型公立高等学府,在生命科学、数学与自然科学、医学、政治学及经济学等领域享有盛名。

第35位:爱丁堡大学(英国)

诺贝尔奖获奖人数:18人

爱丁堡大学创立于1583年,2013年QS世界大学排名第17位,其美术以及人文科学领域闻名世界。

第36位:伦敦政治经济学院(英国)

诺贝尔奖获奖人数:17人

伦敦政治经济学院创立于1895年,为伦敦大学联盟成员,其社会科学领域享誉全球。

第37位:英国伦敦帝国学院(英国)

诺贝尔奖获奖人数:16人

英国伦敦帝国学院创立于1907年,是一个专精于科学技术的大学,也是联邦大学伦敦大学的一个加盟学院。

第38位:凯斯西储大学

诺贝尔奖获奖人数:16人

凯斯西储大学创立于1826年,是凯斯理工程学院及西储大学两校合并而成,是美国顶级的私立研究大学、一级国家级大学。

第39位:莱顿大学(荷兰)

诺贝尔奖获奖人数:16人

莱顿大学创立于1575年,是荷兰国内历史最悠久的大学,2013年泰晤士高等教育世界大学排名位列荷兰国内第1位。

第40位:维也纳大学(奥地利)

诺贝尔奖获奖人数:15人

维也纳大学创立于1365年,是奥地利历史最悠久的大学,也是德语区国家最古老的大学之一。

第41位:乌普萨拉大学(瑞典)

诺贝尔奖获奖人数:15人

乌普萨拉大学作为1477年创立的中世纪大学,是瑞典最具悠久历史的大学,也是世界百强大学之一。

第42位:加州大学洛杉矶分校

诺贝尔奖获奖人数:15人

加州大学洛杉矶分校创立于1919年,QS世界大学排名第40位,是美国最顶尖的综合大学之一。

第43位:法兰克福大学(德国)

诺贝尔奖获奖人数:14人

法兰克福大学创立于1914年,是德国最大的大学之一,该大学以自由主义著称,也是德国国内首个雇用犹太人担任教授的大学。

第44位:朱利叶斯-马克西米利安维尔茨堡大学(德国)

诺贝尔奖获奖人数:14人

朱利叶斯-马克西米利安维尔茨堡大学创立于1402年,是巴伐利亚州历史最悠久的大学,为欧洲科英布拉集团精英大学联盟成员之一。

第45位:巴黎高等师范学院(法国)

诺贝尔奖获奖人数:14人

巴黎高等师范学院作为高等教育机构成立于1794年,分设有自然科学机构以及人文科学机构,该学院通过高水平的学术与文化训练,培养有志从事基础或应用科学研究的学生从事大学和中学教学,为法国家行政部门和企业服务。

第46位:哥本哈根大学(丹麦)

诺贝尔奖获奖人数:13人

哥本哈根大学作为1479年创立的中世纪大学,是丹麦规模最大、最有名望的综合性大学,也是北欧最古老的大学之一。2013年世界大学排名位列欧洲地区第9位。

第47位:纽约市立大学

诺贝尔奖获奖人数:13人

纽约市立大学的创立始于1847年,最初名为自由学院,1866年更名为纽约城市学院,之后于1961年与其他大学合并为纽约市立大学。该大学是美国最大的公立大学系统之一。

第48位:伦敦大学国王学院 (英国)

诺贝尔奖获奖人数:12人

伦敦大学国王学院创立于1829年。伦敦大学国王学院是伦敦大学的两大创校学院之一,是世界20强大学之一,并且也是英国第四古老的学校。此外,伦敦国王学院还是英国金三角名校和罗素大学集团的成员,享有世界性的学术声誉。

第49位:杜克大学

诺贝尔奖获奖人数:12人

杜克大学创立于1838年,在2013年QS世界大学排名中位列第23位,并在同年的泰晤士报高等教育世界大学排名中位列第17位。

第50位:西雅图华盛顿大学

诺贝尔奖获奖人数:12人

西雅图华盛顿大学创立于1861年,在医疗和经济领域十分有名。美国大学综合排名列第14位,全球排名第31位,属世界一流大学。

第二部分

诺奖外藉华裔排名

海外华人得主

1、李政道:诺贝尔物理学奖得主(1957年)

1926年生于上海,祖籍江苏苏州,美籍华人(获奖时为中国国籍)。1957年获诺贝尔物理奖,时年31岁。

2、杨振宁:诺贝尔物理学奖得主(1957年)

1922年生于安徽合肥,美籍华人(获奖时为中国国籍)。1957年获得诺贝尔物理学奖,时年35岁。

3、丁肇中:诺贝尔物理学奖得主(1976年)

1936年生于美国,祖籍山东省,美籍华人。丁肇中和伯顿·里克特由于1974年发现了J/ψ粒子而同时获得1976年诺贝尔物理学奖,时年40岁。

4、李远哲:诺贝尔化学奖得主(1986年)

1936年生于台湾,美籍华人(现已放弃美国国籍,回到台湾)。1986年以分子水平化学反应动力学的研究与赫施巴赫及约翰·波兰伊共获诺贝尔化学奖,时年50岁。

5、朱棣文:诺贝尔物理学奖得主(1997年)

1948年生于美国,祖籍江苏苏州太仓,美籍华人。1997年因“发展了用雷射冷却和捕获原子的方法”获得诺贝尔物理学奖,时年49岁,2008-2012年任美国能源部部长。2009年7月17日,朱棣文访问天津大学,作客“北洋大讲堂”,其外祖父曾任北洋大学(天津大学前身)学院院长。

6、崔琦:诺贝尔物理学奖得主(1998年)

1939年生于河南平顶山,美籍华人,1998年美国普林斯顿大学的崔琦、哥伦比亚大学的霍斯特·路德维希·施特默及史丹佛大学的劳克林三人因“他们发现了电子量子流体现象,一种新形态的量子流体,其中有带分数电荷的激发态”而获得获1998年诺贝尔物理学奖,时年59岁。

7、高行健:诺贝尔文学奖得主(2000年)

1948年生于江西,祖籍江苏泰州。1950年,高行健全家搬到了南京。2000年因为作品《灵山》获诺贝尔文学奖。他成为第一位获得诺贝尔文学奖的华人作家,获奖的同年加入法国国籍,时年52岁。

8、钱永健:诺贝尔化学奖得主(2008年)

1952年出生于美国,祖籍浙江杭州。日裔美国科学家下村修、美国科学家马丁·查尔菲以及美国华裔科学家钱永健因为发现绿色荧光蛋白方面做出突出成就分享2008年诺贝尔化学奖。他是中国导弹之父钱学森的堂侄,美国华裔化学家。

9、高锟:诺贝尔物理学奖得主(2009年)

1933年出生于中国上海金山区,英美双国籍,曾任香港中文大学校长。2009年因在“有关光在纤维中的传输以用于光学通信方面”取得了突破性成就,与发明了半导体成像器件——电荷耦合器件(CCD)图像传感器的韦拉德·博伊尔和乔治·史密斯共同获得2009诺贝尔物理学奖,时年75岁。

第三部分

诺奖中国人排名

中国籍得主

1、莫言:2012年诺贝尔文学奖得主

莫言,原名管谟业,1955年2月17日生,祖籍山东高密,是第一个获得诺贝尔文学奖的中国籍作家。2011年莫言荣获茅盾文学奖。2012年莫言获得诺贝尔文学奖。

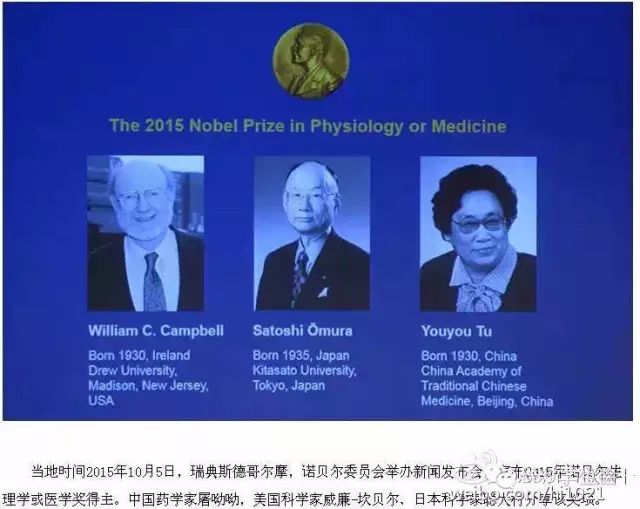

2、屠呦呦:2015年诺贝尔医学奖得主

屠呦呦,女,1930年12月30日生于浙江宁波,药学家,中国中医研究院终身研究员兼首席研究员,青蒿素研究开发中心主任,博士生导师。2015年10月,屠呦呦获得诺贝尔生理学或医学奖,理由是她发现了青蒿素,这种药品可以有效降低疟疾患者的死亡率。

第四部分

诺奖唯一中国科学家

中国药学家屠呦呦

据诺贝尔奖官网刚刚发布的消息,William C. Campbell、Satoshi mura、屠呦呦(Youyou Tu)获得今年诺贝尔生理学或医学奖。据悉,屠呦呦是首位获得诺奖科学类奖项的中国人。

报道称,此次奖项是由诺贝尔生理学或医学将委员会主管乌尔班·兰达勒颁发的。以上三人因发现治疗蛔虫寄生虫新疗法获2015诺贝尔生理学或医学奖。

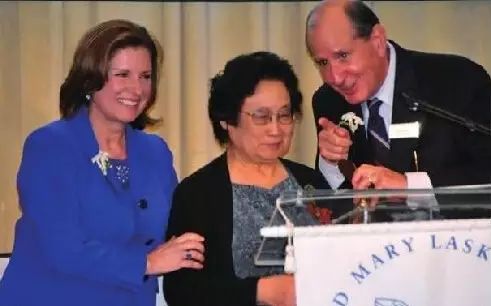

屠呦呦,女,1930年12月30日生,药学家,中国中医研究院终身研究员兼首席研究员,青蒿素研究开发中心主任。1980年聘为硕士生导师,2001年聘为博士生导师。多年从事中药和中西药结合研究,突出贡献是创制新型抗疟药—青蒿素和双氢青蒿素。2011年9月,获得被誉为诺贝尔奖“风向标”的拉斯克奖。

屠呦呦多次落选院士

曾被称为“三无”科学家

因为没有博士学位、留洋背景和院士头衔,屠呦呦被戏称为“三无”科学家。无博士学位和留洋背景是“文革”前的历史条件所致,落选院士则值得探究。据了解,前些年屠呦呦曾几次被提名参评院士,但均未当选。

据屠呦呦的老同事李连达院士透露,屠呦呦除了“不善交际”,还“比较直率,讲真话,不会拍马,比如在会议上、个别谈话也好,她赞同的意见,马上肯定;不赞同的话,就直言相谏,不管对方是老朋友还是领导”。

10月5日下午,中国女科学家等3人 喜获2015年诺贝尔生理学或医学奖!

屠呦呦这位女科学家,她有着怎样成就?

诺奖提名理由★

屠呦呦从中医古籍里得到启发,通过对提取方法的改进,首先发现中药青蒿的提取物有高效抑制疟原虫的成分,她的发现,在抗疟疾新药青蒿素的开发过程中起到关键性的作用。由于这一发现在全球范围内挽救了数以百万人的生命,屠呦呦今年获得医学科学领域重要的大奖——拉斯克奖。

屠呦呦语录:

“在青蒿素发现的过程中,古代文献在研究的最关键时刻给予我灵感。我相信,努力开发传统医药必将给世界带来更多的治疗药物。”

屠呦呦个人经历:

1930年12月30日,生于浙江省宁波市;

1948年,进入宁波效实中学学习;

1950年,进入宁波中学就读高三;

1951年,考入北京大学医学院药学系;

1955年,毕业于北京医学院(后改名为北京医科大学,现为北京大学医学部)药学系;

1955年,分配在卫生部中医研究院(现中国中医科学院)中药研究所工作至今;

1959-1962年,参加卫生部全国第三期西医离职学习中医班;

1979年,任中国中医科学院中药研究所副研究员;

1985年,任中国中医科学院中药研究所研究员。

屠呦呦与青蒿素

1971年首先从黄花蒿中发现抗疟有效提取物,1972年又分离出新型结构的抗疟有效成分青蒿素,1979年获国家发明奖二等奖。2011年9月获得拉斯克临床医学奖,获奖理由是“因为发现青蒿素——一种用于治疗疟疾的药物,挽救了全球特别是发展中国家的数百万人的生命。”

1978年,青蒿素抗疟研究课题获全国科学大会“国家重大科技成果奖”;

1979年,青蒿素研究成果获国家科委授予的国家发明奖二等奖;

1984年,青蒿素的研制成功被中华医学会等评为“建国35年以来20项重大医药科技成果”之一;

1987年,被世界文化理事会授予阿尔伯特·爱因斯坦世界科学奖状;

1992年,双氢青蒿素被国家科委等评为“全国十大科技成就奖”;

1997年,双氢青蒿素被卫生部评为“新中国十大卫生成就”;

2009年,获第三届(2009年度)中国中医科学院唐氏中药发展奖;

2011年9月,屠呦呦的青蒿素研究成果获得被誉为诺贝尔奖“风向标”的拉斯克临床医学奖。

第五部分

清华与诺奖无缘

1

清华与诺奖无缘

摘要:“教育需要乌托邦。”年近八十的刘道玉说,柏拉图设想的由“哲学王”治理的理想国,终究没有建立起来;卢梭设想的爱弥尔式的理想公民,也没有培养出来,但《理想国》和《爱弥尔》却成了2000多年来人们仍然阅读的教育经典。卢梭曾经说,“只要柏拉图的《理想国》和卢梭的《爱弥尔》留存在世,纵然所有教育著作被毁,教育园地依然还是馥郁芬芳。”这就是理想的作用,它们会激励人们在理想的道路上前行。

“我们的一些大学,包括北京大学,正在培养一些‘精致的利己主义者’,他们高智商,世俗,老到,善于表演,懂得配合,更善于利用体制达到自己的目的。这种人一旦掌握权力,比一般的贪官污吏危害更大。”

北京大学钱理群教授在武汉大学老校长刘道玉召集的“《理想大学》专题研讨会”上语惊四座。这段话被参会嘉宾上了微博后,迅速被转发3.5万次。

钱理群是为了应和刘道玉的观点——“北大清华再争状元就没有希望。”北大清华尚且如此,其他的研究型大学的前途又在哪里?

参加本次会议的嘉宾大多是教育界有影响的专家和学者:上海师范大学前校长杨德广、北京师范大学前副校长顾明远、南方科技大学校长朱清时、厦门大学教授易中天等。他们不仅讨论当下高等教育的问题所在,更是努力为改变现状开出药方——描绘出自己心中理想的大学。

高等教育正处于十字路口,五大危机威胁着今天的大学

“当前,中国大学正处在高等教育发展史上的十字路口。大学的危机,既有思想危机,也有结构性和质量上的危机。”刘道玉说,高等教育的发展,正在或已经陷入危机之中。

第一重危机。人类面临着有史以来最严重生存危机的挑战,而中国的大学对此基本上是束手无策或者熟视无睹,既不能从理论上又不能从实践上提出任何化解这些危机的根本性的对策。

第二重危机。面临信息技术高度发展,终身学习和“非学校化社会”已经或隐或现地展现出来。大学究竟是什么?教师的作用是什么?大学生又将怎样学习?这些都有待人们去探讨,用比尔·盖茨的话说“也许将来大学会变革得面目全非”,当下的高校还没有拿出对策。

第三重危机。功利主义的专业化教育,导致学生素质严重下降,学术视野短浅,尤其在国内高校,不仅出现不了大师,甚至还难于承担从事综合性大科学的研究之任。

第四重危机。学风浮躁,急功近利,金钱主义盛行,虽然技术成果日新月异,但重大基础性研究却少有根本的突破。

第五重危机。在追求“一流大学”的“一片喧哗”声驱使下,追求豪华成风,大楼宾馆林立,教育成本剧增,债台高筑,纳税人不堪重负。

刘道玉呼吁:大学财务危机已是全球性问题,大学必须从精神到物质的追求上返璞归真!

十名现象说明学有余力非常重要,陈省身点拨少年班学生别考满分。

美国能源部部长朱棣文上学时成绩在十名左右徘徊,而哥哥朱筑文则一直保持班级第一。工作之后,朱棣文当上教授时哥哥是副教授,朱棣文获得诺贝尔奖时哥哥当上正教授。

杭州天长小学教师周武将这一现象称为“第十名现象”:小学期间前几名的“尖子”在升入初中、高中、大学(乃至工作之后)有相当一部分会“淡出”优秀行列,而许多名列第十名左右的学生在后来的学习和工作中竟很出人意料地表现出色。

在以培养优秀人才为己任的刘道玉看来,知识能力的过度开发会抑制人的能力和发展。保持第一名要用掉学生太多的精力,状元不能代表什么。“北大清华几乎招去了所有的状元,他们培养出来的人才又怎么样?如果继续争状元,过去让我钦佩的北大清华就没有前途没有希望。”

南方科技大学创校校长朱清时非常赞同刘道玉的观点。

他说,数学大师陈省身生前为中科大少年班题词:不要考100分。

朱清时解释,原生态的学生一般考试能得七八十分,要想得100分要下好几倍的努力,训练得非常熟练才能不出小错。要争这100分,就需要浪费很多时间和资源,相当于土地要施10遍化肥,最后学生的创造力都被磨灭了。

实用主义击溃一些大学最后底线,社会上腐败现象都可在大学找到。

厦门大学教育研究院院长刘海峰幽默地指出,大学生世俗化很厉害,过去杜甫说“在山泉水清,出山泉水浊”,现在一些学生在校园里泉水就已经浊了。

朱清时也是这个观点,贪腐之风进入校园,高校道德高地已经失守,社会上很多腐败现象都可以在大学里找到。高校对学生应该是科学素养、人文素养、道德的全面培养,而文凭泡沫让高教背离了教育的本意。不仅忽视了学生的成人成才教育,连专业课都是一个“混”字!

他用一名留学生的经历来佐证自己的观点。

一名在麻省理工学院(MIT)读大二的中国留学生是世界奥林匹克物理竞赛金奖获得者,高中毕业被保送北大。他觉得大学的日子基本上是在“混”中度过:一个学期选10门,甚至更多的课都没问题,只要考试通过就可以了。到了MIT,虽然只选了5门课,但他感到异常的繁忙:每门课老师都要求大量的阅读,有的课还必须做大量的实验,稍微掉以轻心就跟不上。晚上在图书馆熬夜看书到深夜更是十分普遍。

这名留学生感叹:“我以前上的哪是大学啊!”

与会者认为,一些中国高校在飞速壮大的过程中迷失了自己,甚至丢掉了它的老师——苏联高校和美国高校的治学精神。

钱理群欣喜地告诉大家,在基层中小学教师中,出现了一批教育理想主义者,他们用静悄悄的方式开启教育改革。他们值得大学教师学习。

教育需要乌托邦,不能再让铜臭腐蚀大学精神。

刘道玉,32岁在讲师的位置上当了副教务长,39岁任武大党委副书记,43岁当上教育部高教司司长,48岁任武大校长,54岁被免职,后来创办民办小学的教育实验也失败了,却不改初衷。他认为,大学必须返璞归真。要彻底摒弃豪华办学的做派,使大学回归到中世纪的模式,因为那时大学“没有任何我们认为是显而易见的物质存在的属性”。

在科学研究中,有些研究项目并不需要经费,如牛顿和爱因斯坦的重大发现不需要一分钱。因此,当代一味的追求豪华、浮躁和铜臭味腐蚀了大学的灵魂,致使大学精神丧失殆尽。

西南联大的案例屡屡被提及。这所在民族危难之际临时组合的大学,就是欧洲中世纪大学的活样板:在庙宇或简易平房上课,教授住土坯农舍,入不敷出,需要典当家产养家糊口。但是,她在8年间却创造了中国近代高等教育史上的奇迹,从她培养的学生中涌现出了两个诺贝尔奖获得者、7个“两弹一星”功勋科学家和172个中外籍院士。

“教育需要乌托邦。”年近八十的刘道玉说,柏拉图设想的由“哲学王”治理的理想国,终究没有建立起来;卢梭设想的爱弥尔式的理想公民,也没有培养出来,但《理想国》和《爱弥尔》却成了2000多年来人们仍然阅读的教育经典。卢梭曾经说,“只要柏拉图的《理想国》和卢梭的《爱弥尔》留存在世,纵然所有教育著作被毁,教育园地依然还是馥郁芬芳。”这就是理想的作用,它们会激励人们在理想的道路上前行。

来源:中国青年报

第六部分

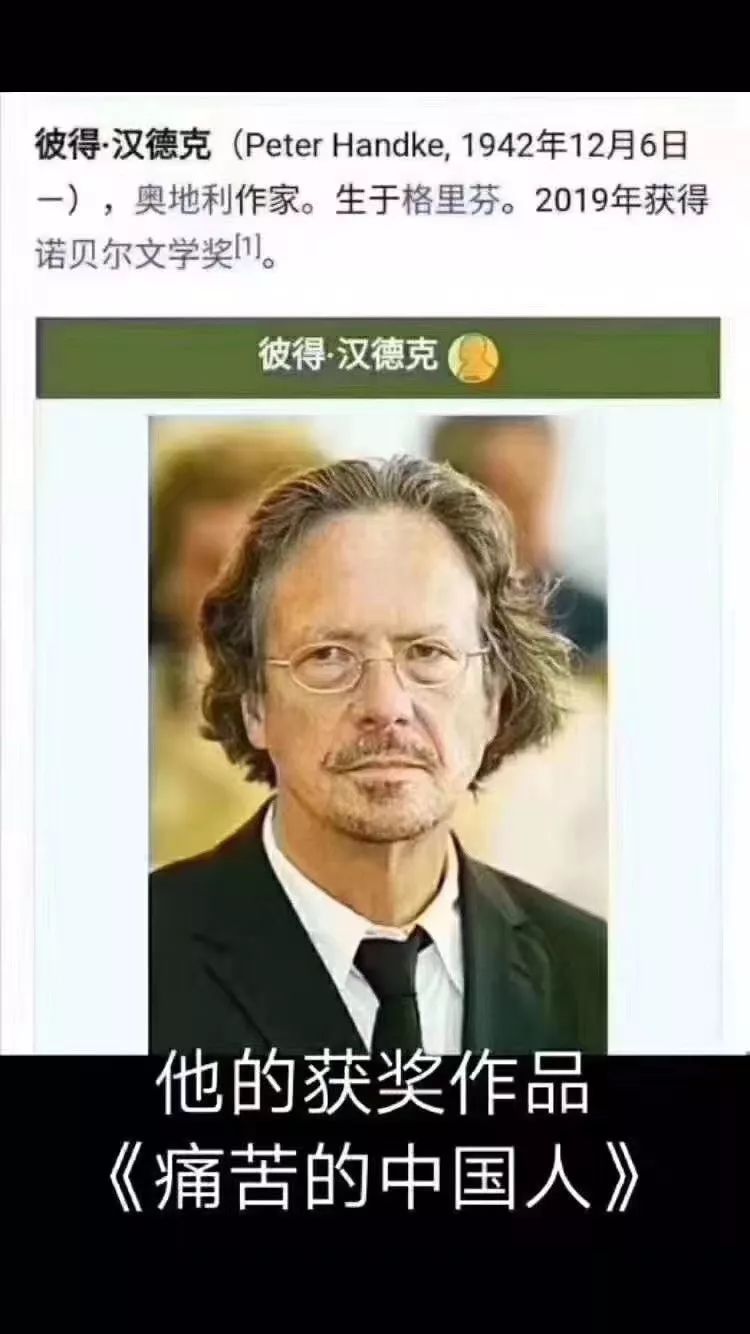

诺奖《痛苦的中国人》

作者:加西亚

有个段子:

虽然中国人没有获诺贝尔奖。

但《痛苦的中国人》却获奖了。

彼得·汉德克(Peter Handke),1942年出生,奥地利小说家、剧作家。当代德语文学最重要的作家之一,也是最具争议的作家之一。1973年获毕希纳奖,2009年获卡夫卡文学奖,2014年获得国际易卜生奖。

2019年10月10日,彼得·汉德克获得2019年诺贝尔文学奖。授奖词为:“凭借着具有语言学才能的有影响力的作品,探索了人类体验的外延和特性。”

《痛苦的中国人》由汉德克于2016年10月出版,具有鲜明的汉德克风格,以近乎挽歌式的深情描写和无所畏惧的正义良知,展现出一个不同于主流媒体的南斯拉夫和塞尔维亚,既有文学上的探索和实验,也有政治领域的思考和立场,是全面了解汉德克的思想和风格的不可错过的作品。

虽然,《痛苦的中国人》一书并不全是解剖中国人的痛苦,但这本书的书名却让网友心有戚戚焉。中国人活得为什么这么痛苦?文化和政治因素,交叉感染。

孙隆基先生在《中国文化的深层结构》中,深刻阐述了中国文化与政治的深层关系,一度成为90年代知识界争相阅读的“地下经典”:与基督教的善恶斗争模式刚好相反,中国人讲究“以和为贵”。

“和为贵”或“息争”的态度,使中国人自我权利模糊,容易形成一种压缩的人格,对被人占便宜的容忍度比较大,而且,还往往会纵容与姑息不合理的事情,让它们继续存在。

中国人关注“身”,对于中国人来说,身体比心灵或灵魂都更加重要。上一代不断为下一代弄一点东西吃,并且常常关心他们的身体状态;下一代也用“养”的方式来报答上一代,并常常用问候他们的“身体”的方式表示自己的“心”。这也造成了“只要有一口饭吃”,即使没有民主权利,都无所谓。

中国人从来不是一个人,而是通过一个基本的“二人结构”来完成社会结构。离开了“社会”的认可,自己就无法定义自我价值。这种不断重复的二人关系,形成了特有的“圈子文化”,在圈子中,以和为贵,“真诚”和“面子”是做给他人看的;在圈子外,却格外冷漠。

这就表现为只搞“自己人”这个圈子的各“圈”自扫门前雪,对待“圈”外的世界,与对待顶上的政府一般,都是一副不理会的态度。因此就造成了对政治的冷漠,以及社会行为的不发达。中国社会只能是一盘散沙。

但是在国难时期,中国人就成了一个大圈子,容易出现“万众一心”的局面。然而,这种表现,顶多导致“爱国主义”与“统一运动”,而不会导致个人权利的确立。即使是少数觉醒者,比起任何其他民族来,他们也大概最喜欢问“中国何处去”的问题,好像十几亿人都必须等齐了,然后手拉手共同走同一条道路……

学者傅国涌:当年我只拿到十多页该“书”的详细目录,就“如获至宝”。

学者许纪霖:我至今还保留着那份《中国文化的深层结构》的复印本,书角已经卷起,字迹模糊,上面还布满了各色各样的手印、油迹和警句式的批注——我已经记不清有多少人曾经向我借阅过。

中国人为什么痛苦?中国为何诞生了这种文化?这种文化又反过来如何影响中国?本书不是泛泛地罗列几项或几十项中国文化的“劣根性”,然后提出老生常谈的补救之道,而是近乎千刀万剐式的切割。这个浓烈的感觉,是只有身在其中而又想全力挣脱出来才会有的。

放眼中国的大学,或许在某一领域和学科上有一点点势头的,但从没有达到过其研究能获得诺贝尔奖的地步。

根据维基百科的最新数据,整个华人界,直到现在,只有13位诺贝尔奖获得者,其中9位是外籍华裔(包括台湾),但只在中国接受过教育的只有4人,其中俩人获的和平奖国家不承认。剩下的只有莫言、屠呦呦。

而屠呦呦是首位获得诺奖科学类奖项的唯一中国人。在中国屠呦呦多次落选院士,曾被称为“三无”科学家。

同样是大学,同样这么注重教育,美国一个国家前50能有26所大学上榜,丹麦、法国、德国这样地域不大的国家,依旧有好大学上榜。而中国如此大的地域、近3000所大学,很遗憾却无一上榜。

从这里,我们或许可以嗅到中美大学之间的一些“差异”。

这也给中国的教育指出了一条路,也许我们现在的教育在各方面还很不足,但是我们已经意识到了,并且在积极地做出改变,努力地送孩子去接受更好的教育。

要从根本上提高中国的大学教育,需要我们一代又一代人的努力。既不妄自菲薄,更不要妄自遵大。