随着第一幅AI画作被拍卖了3000万人民币之后,机器艺术突然变得炙手可热了。许多博物馆和画廊已经在着手开办AI艺术作品展览。不仅如此,一系列围绕着计算机艺术创作的哲学问题被不断激起,受到了各界的广泛关注。人工智能艺术的未来与其说是将用于“图像制作”,还不如说是在为人工智能的工业化进程发挥其关键潜力。

前世:计算机艺术

至少在20世纪50年代后期,艺术家们就开始使用计算机创作作品。当时斯图加特大学马克斯本斯实验室的一组工程师开始进行计算机图形的相关实验,像Frieder Nake、Georg Nees、Manfred Mohr、Vera Molnr等艺术家也开始探索使用大型计算机、绘图仪和算法创建视觉艺术作品。

正如弗里德·纳克回忆的那样,最初这只是作为在本斯实验室测试新设备的练习,但很快就变成了一场艺术运动——马克斯·本斯为这种艺术形式提供了一个理论框架,并以此对立于法西斯主义。本斯认为,计算机艺术的字面上的“计算”美学有意避免所有的情感诉求,从而使其免受政治攻击。

当然,从弗里德·纳克(Frieder Nake)早期对祖斯图形绘制仪的实验到海伦娜·萨里诺(Helena Sarinone)等当代人工智能艺术家的作品还不及完整半百之年的传承。

换句话说,如果我们利用早期的计算机艺术实例来理解它,人工智能艺术就变得更有趣了。我们甚至可以说:早期的计算机艺术为当代人工智能艺术提供了缺失的理论框架。

但为什么选择早期的计算机艺术作为参考,而不是像亚伦·赫茨曼(Aaron Hertzmann)提出的那样,选择电影或摄影?从表面上看,目前人工智能艺术的发展似乎与摄影和电影的发展历史相似,它们都是从单纯的“技术演示”开始的(想想著名的蒸汽铁路电影,据说是为了让观众恐惧地离开剧院),经历了一个从模仿传统媒体(绘画和戏剧)到最终成为独立的艺术媒体的阶段。

此外,摄影和电影都具有漫长的历史可作为机器辅助艺术的理论参考,也很早就解决了机器的所有者问题:机器的所有者还是操作者拥有通过该机器创作的作品的所有权?

因此,摄影和电影对人工智能艺术看起来确实有借鉴意义。然而,计算机艺术与人工智能艺术有着更为明确和直接的联系:就像今天的人工智能艺术家一样,早期的计算机艺术家主要关注的是大量的图像。早期的计算机艺术家认为作品的算法制作便是在创造“生成美学”。计算机艺术先驱弗里德·纳克在2010年一次清晰的采访中谈到了这个想法。

纳克的论点很简单:在计算机艺术中没有杰作,因为计算机艺术不是关于“作品”的制作。它涉及到系统设计的产生,以及这些设计的美观和一致性。换言之,对“生成美学”作品的审美判断机制是基于作品生成方法而非作品本身。尽管在过去的五十年中,制造这种系统的工具已经发生了一定的变化,“生成美学”的思想仍然存在。

如果我们现在把一些最流行的作品命名为人工智能艺术,例如Anna Ridler, Sophia Crespo, Memo Atken, Mario Klingenmann, Gene Cogan和其他人的作品,那么很明显它们的作品本质上也是对特定图像集的操作:他们在通过图像数据集训练GAN(生成式对抗网络)隐空间,或通过各类方法探索这些隐空间的意义。从技术的角度来说,我们可以说,早期的计算机图形学和当代的人工智能艺术都在对概率分布进行操控和探索。

这并不是说,人工智能艺术对艺术史没有任何新的贡献——只是人工智能艺术的哲学问题是历史问题,而不是当代艺术所特有的问题。然后,我们首先应该怎么定义当下时刻人工智能艺术所面临的问题?当代人工智能艺术对这些历史、哲学问题给出了什么具体的答案?

今生:AI艺术目前所面临的三大问题

人工智能淘金热是否来临?

最近有人提出一种观点:人工智能迎来了“淘金热”。相对于围绕人工智能的极端媒体炒作,尤其是基于神经网络的人工智能艺术,其实人工智能艺术目前在已建立的艺术世界中的所占份额微乎其微。目前,人工智能艺术在很大程度上是一种内部游戏,少量的主角带动了大量的审美和批判输出。但这不一定是坏事,毕竟当代艺术的理念曾经意味着区别于大型机构和市场(即小众),而这一事实却在对当今人工智能艺术流行的描述中很容易被忽视。

拍卖会

支持“淘金热”的一个主要案例是收藏家最近对所谓“人工智能艺术”作品的购买行为,一个最著名的例子是法国集体拍卖行在Christie’s以432.500美元的价格出售了由GAN生成的罗比·巴拉特肖像中一个普通金边样品。

而在几周前,一个先前的版本实际以10000美元的价格卖给了一位私人收藏家。这在新生的人工智能艺术界引起了巨大的波澜。当然,对已售出作品的重新拍卖感到愤怒是合理的,但这也同时表明人工智能艺术品的价格和数量并没有显示出所谓的“淘金热”。目前来讲,购买人工智能艺术主要是一个宣传的噱头,Christie’s借此得到免费公关的价值肯定比它臭名昭著地拍卖法国集体作品的售价高出一个数量级。

切尔西美术馆曾开办过由Ahmed Elgammal主绘的Faceless Portraits Transcending Time show(无脸肖像跨时代展),正如美术馆老板菲利普?赫勒?古根海姆(Philippe Hoerle Guggenheim)直言道,该美术馆主要是通过想通过之一类艺术展标榜自己身处站在前卫派的前沿中。

一些观众认为人工智能艺术是一种威胁。考虑到人们对机器人从事人类工作的普遍恐惧,这是可以理解的,一些观众可能会认为人工智能将取代视觉艺术家甚至所有人。

展览

与此同时,到目前为止,人工智能艺术展几乎都是贸易展,基本上都是包含浅层机器学习知识的作品展览。而最近在伦敦巴比肯举办的“人工智能:超越人类”展览,很好地将技术,纯粹的装饰作品(如TeamLab的作品)以及人工智能艺术作品融合在了一起。

这有助于再次审视计算机艺术的历史,以了解展览策划人的折衷主义思想。伦敦(1968年)举办的神经机械奇缘展览是第一个展示技术性艺术的展览之一,它采用了同样的非概念来展示“一切技术”。

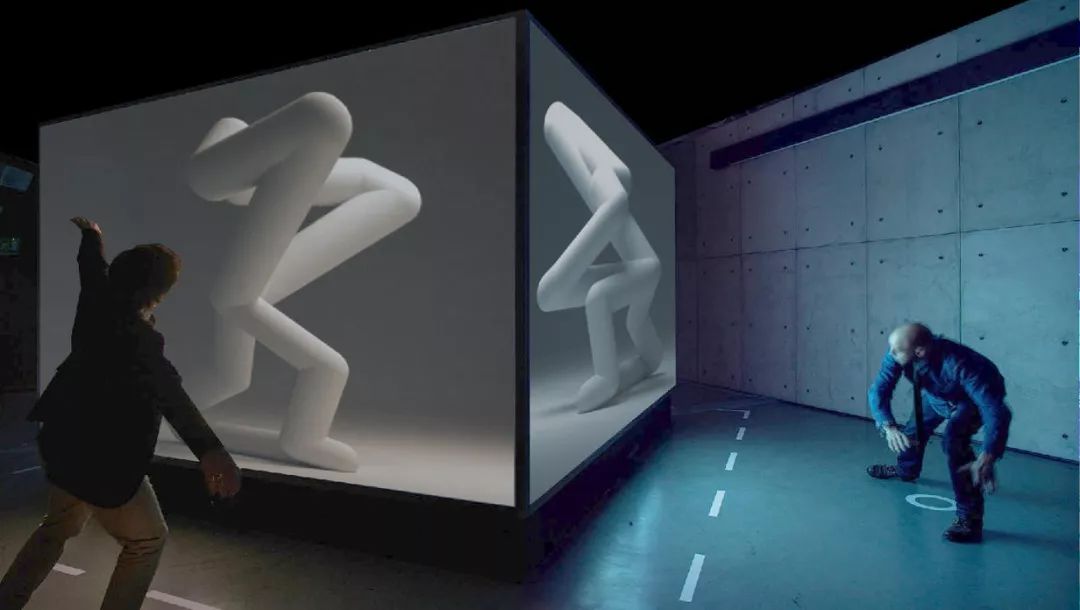

与巴比肯展览一样,它声称已经“发现”了技术在艺术中的应用,尽管有很多早期的展览都这么说(如一年前萨格勒布和1965年斯图加特的展览)。然而,只有杰克·伯恩汉姆(Jack Burnham)在纽约犹太博物馆举办的软件展览会(1970年)开始关注使用技术所产生的具体问题,而不只是展示新技术。

杰克·伯恩汉姆在纽约犹太博物馆举办的软件展览会(1970年)

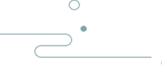

此外,从历史上看,技术演示和艺术作品的展示是互相穿插的。在20世纪90年代所谓的第二波媒体艺术高潮时期,技术演示非常狂热,许多策展人都将其作为展览的一部分,如卡尔·西姆(Karl Sim)的著名 “进化的虚拟生物” 展览(1994年)。

与此同时,克里斯塔·索默勒(Christa Sommerer)和劳伦特·米格诺尼尔(Laurent Mignonneau)等艺术家在技术期刊上发表了关于他们作品的文章,如A-Volve(1994年),并在Siggraph等技术会议上发表了演讲。

卡尔·西姆斯:进化的虚拟生物展览(1994年)

这两种现象,AI艺术展览的奇特概括,以及艺术品和技术演示的混合,都可以被视为艺术界缓慢采用某种技术的副作用。然而,这种采用正在进行中,只是没有品牌作为AI艺术,作为一些最近由知名艺术家的作品显示。

人工智能艺术展览的兴起,以及艺术品和技术演示的融合,这两种现象都可以被视为艺术界采用技术产生的副作用。这种副作用仍然在继续,只能还没有在知名艺术家的作品中被标榜为人工智能艺术。

对于科学和艺术来说,这些都是激动人心的时刻。然而,我们并不处于艺术革命的中期,更何况艺术家随时都有被机器取代的危险。经常被忽视的是(非平凡的)艺术的进步,就像科学的进步一步,建立在发明和发现的历史上,有的会渐进发展,有的会被质疑和推翻。

时间将证明人工智能艺术是否会成为一场革命,它将质疑我们制作艺术的方式,但从一般的当代艺术史,特别是计算机艺术史,这似乎不太可能发生。更有可能的是我们今天已经看到的一个过程的延续:当代艺术对明确的“人工智能艺术”的修复。换句话说,机器学习将成为另一套工具。如果太过依赖这一工具,有关美学的哲学思辨将会慢慢消失。

(内容来源:中译语通GTCOM综编)

(图片来源:网络)

(如有侵权,请及时联系我们删除)

(商业合作:business@gtcom.com.cn)