点击上方蓝色字关注我们~

贝律铭早年离开中国,常年居住海外,很少进入老百姓的视野里,而他在国际舞台上,尤其是建筑界,可是响当当的大人物,更是被誉为“最后的现在主义建筑大师”。

据贝聿铭对苏州的回忆:

苏州是贝聿铭的故乡。在狮子林,我们现在还可以看到贝氏祠堂,而民俗博物馆里,还完好保存着贝氏家族历代祠牌。

在贝老的童年印记里,狮子林承载着太多儿时的记忆。当时,贝氏家族是苏沪名门,诞生了“颜料大王”贝润生、“金融巨子”贝祖诒等名流。贝老出生后,他在香港渡过了童年,他和家人10岁就举家迁往了上海。从那起初,贝老每年寒暑假都回苏州老家。贝老的祖父贝哉安,一向住在苏州的西花桥巷,直到他往生,老家离狮子林特近。当时,狮子林还是贝家的产业,贝老经常在里边耍、嬉戏,度过儿时的快乐时光。自从1935年他从上海前往美国留学,这一走就是半个多世纪。

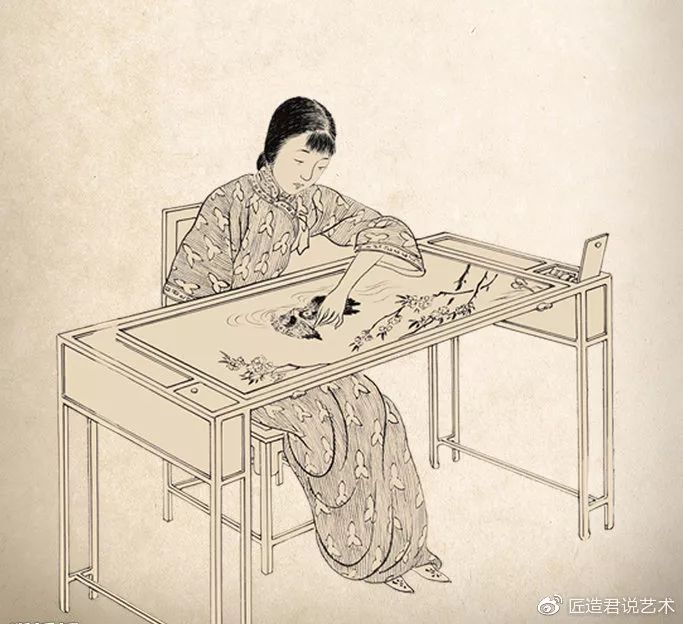

凝结苏绣更唯美的图景

然而,在人杰荟萃的苏州,有趣味横生的传奇故事,有争奇斗艳的人文地理,闻名遐迩的狮子林、苏州博物馆等,更有走出国门在国际上独树一帜的苏绣。它更是一块苏州的“活招牌”,与这个烟雨江南交相辉映。

苏绣是中国四大名绣之首,以其精湛技艺,地方特色和民族风格,多次被作为国礼,赠送给外国政要。苏绣在对外文化交流和经济贸易中,作为友谊的纽带,发挥了特有的作用,成为国之瑰宝,誉满五州。

非遗苏绣,帝王之绣,两千年唯皇帝一人专享苏绣始于三国时期,发展于隋唐,兴盛于明清,清代时苏绣成为中国四大名绣之首,至今已有2000余年的历史,古代帝王的龙袍上精致的九龙,就是采用苏绣技艺绣制而成,苏绣也因此成为帝王之绣。2006年苏绣列入首批国家级非物质文化遗产名录。

镇湖目前是国内最大的生产和销售基地,也是国家级非物质文化遗产保护基地,而在各地的非物质文化遗产里,当地的苏绣确实另一番景象,人们把苏绣融入到了日常生活中,做到了很好的传承和保留。

苏州镇湖到底有多少绣娘?一直以来,流传最广的说法是“八千绣娘,四百绣庄”。到目前,当地的刺绣从业人员已有9063人,包括两位国家级非遗传承人、两位国家级工艺美术大师、12位省工艺美术大师、8位省工艺美术名人,74位高级工艺美术师和245位中初级职称绣娘,“绣二代”们,更是跨界创新的主力军。目前,镇湖共有80后刺绣从业人员1397人,90后刺绣从业人员906人。形成了颇具规模的刺绣大师集群。

苏绣的工艺流程:上绷、画样、配线、劈线、刺绣、落绷、成合,共7个步骤。一根细线在匠人手中,逐渐被分成若干份。据说:“一根线,可以分为两绒,一根绒可分为八丝,一丝还可再逐层分细。像人物眼睛、金鱼尾巴这样的细微之处,特别考验刺绣的精细度,需要一根线的1/64,甚至1/128,丝线细,针脚密,特别花心思。一幅大尺幅的作品,有时需要多年才能完成。”

这样精细的作业,即使科技发达的如今,机器如何都做不到的。一幅1.2米长、0.8米宽的绣品,手工绣一般要几个月,值上万元。而如果用机器绣,流程极度压缩,模板做好后几小时就能绣完,价格也相去甚远。从质量上看,手工绣整洁光滑,而机器绣粗糙,不仅面上有线头,层次感单薄,更缺了神采。机绣代替不了手绣。

跨界,寻找苏绣更多元的可能

现在的苏绣也走上了创新之路,郁勤将其总结为:技法上的创新、题材上的创新、理念上的创新。

苏绣大师邹英姿首创“滴滴针”,既不同于传统的平针,又有异于乱针。她弃用长针脚,改用短针脚与细线,一点一点地在点状或短线状针脚之间,以相隔、相叠、相接、相交四种形式中的至少一种构成的绣迹,构成如炭笔画一样的特殊效果。题材上,与过去专注于国画、书法,以尺幅大、更精细为追求相比,现在部分绣娘开始尝试“极简风”,在淡雅、清新、飘逸中,大量留白。

传统苏绣制品以摆件、挂件为主,市场有限。要想获得主流消费群体青睐,就要借助新业态,让苏绣走进寻常百姓家,让苏绣回归生活。如今,漫步在绣品街上,小到手表、耳机、手机壳,大到服装、家具、茶具,镇湖苏绣的跨界融合衍生品层出不穷,让人目不暇接。

针尖上的舞者演绎苏绣的传奇魅力,近年来苏绣作为国礼屡屡出现在世界舞台,备受青睐!很长一段时间里,苏绣传承人或者缂丝传承人,他们都在各自的领域追求极致,团结协作创新,希望未来的苏绣能更多地“走出去”,获取更广阔的商业市场,“叫好又叫座”。

最优秀的创业一定是简单的!优秀公司一定是简单的。

by马云

撰稿&编辑:匠造君