近日,复旦大学一门名叫“似是而非”的课火了。文、理、工、医不同学科的12位教授走上讲台,从各自专业角度向学生阐述什么是“伪科学”。目前这堂课选修人数超过1000,站着听课的学生每周都有。将课程取名为“似是而非”,任课教师们并非想博眼球,“反伪科学”才是其初衷。2018年7月,几位老师偶然在朋友圈看到了题为《美国大学开了一门课,名字叫“抵制狗屁”》的文章,发现这门课与大家之前的想法不谋而合,当即起意开设一门复旦版“抵制狗屁”课程。目前,“似是而非”已经成了一门全网都在“求资源”的网红课。电磁辐射与电离辐射:手机辐射有危害吗?基因能够算命吗?用(简单的)数学发现谬误……上述课程内容涉及的健康、科技领域是谣言的高发区,各种谣言层出不穷。人们为什么会相信谣言?我们又该如何识别身边的谣言,远离“伪科学”?

谣言的依据越是带有感情色彩,用事实作为对付它的策略越是不灵。现实远远不足以煽起公众的想象:那为什么还指望它来扑灭谣言呢?当代社会心理学创始人S·阿施给我们指出了扑灭谣言的关键方法之一。他的思想可以用一句话来表示:人们不会改变对一个事物的认识,而是认识的对象在变化。换句话说,公众舆论的突变,只能是来自谣言自身的变化。

谣言的转向

分析1969年6月进行的对奥尔良谣言的反击可以得出一个谣言转向的明显例子:人们让谣言性质不断变化,改变它的方向,改变公众对谣言的认识。

起初,谣言的性质,就是受害群众对有组织的劫持城市少女——城市的永恒象征——的行为,自然而然的警惕。随后,它的目标又变得明确起来。指控混杂在市中心的外国人、犹太人是这起绑架的元凶。按照谣言起初的含义,它只能凝聚一些感到最受威胁的人:奥尔良的女性居民。

反击谣言在于公开利用谣言排斥犹太人的一面,赋予它一种难以为人接受的性质。奥尔良谣言曾被定为一起名副其实的排犹阴谋,一次有计划的秘密行动,显而易见的恶语中伤,1945年已经驱逐出法国的恶魔又回来了。这样一则谣言不可能出自一个中学少女的天真想象,而是出于某个突然重新出现的反犹组织的秘密活动。因此,必须起诉X,这正是首当其冲的商人利施特先生和许多反种族主义斗争协会所做的。

这些起诉颠倒了老百姓和谣言所针对的人之间的关系。最初,谣言中受害的是老百姓,有人从老百姓的手里抢走了最珍贵的果实。随后谣言又被赋予了新的性质,老百姓成了被新出现的纳粹分子所操纵的无知的媒介,而被抛在一边。人们不再攻击老百姓,而是给它个台阶下,让它挽回面子,因而也就解除了它的武装。这样一则被各种协会、联合会、工会大声欢呼,被大众传播媒介肯定了的新谣言,同样可以使谣言偃旗息鼓,这不是因为人们已不再相信谣言,而是因为谈论它已不合时宜了。

虚构一个幕后的敌人

每当谣言受害者受到攻击时,他们经常是向X提出起诉。这不仅仅是法律行为,而主要是虚构行为。一方面,大部分谣言都查不出根源或者自认没有来源:奥尔良的哪一个年轻姑娘会相信她们天真的忏悔会被利用来成为谣言的口实呢?另一方面,控诉就是发起进攻。谣言这时候就采取了向影子宣战的虚幻形式,指控X便假设X是存在的,假设这个未知数有形体、有思想、还有计谋;这一指控构想出了隐藏在某个总部里的“指挥中心”。这纯属臆造。

因此,指控如果不到处宣扬便意思不大,因为它是一个交流行动。各处对坚信谣言的传谣人的指控情形也一样,他们之所以坚信谣言,正是因为他们认为这则消息并不是一个谣言。总而言之,诉讼随后便提出来了,而且诉讼的结果非常不肯定。因此令人怀疑的“维尔瑞夫”传单最初扩散时,法官们驳回了申诉人,同时推论出这些传谣人自己就上了首批传单的当,并且采取了他们自以为是的预防行动(后来法官们的态度已经改变了)。

通过报纸渠道提供的奖赏也是虚构的。它搅乱了人们对谣言的看法,让人认为谣言并非无害。比如,1982年7月30日,维坦安(上莱茵省)科拉大型超级市场的经理买下了《阿尔萨斯报》的半个版面做广告,愿意提供一万法郎给任何一个了解有关“一咬即死蛇”咬死男孩这一谣言来源的人。这个方法不同寻常,但也不是不合法,它引出了那个传奇的追逐奖金的人——阿尔萨斯人罗斯·朗达尔,他的出现证实了存在一个猎物、一个可以捕捉的人。

在维坦安,捏造谣言是否怀有恶意已无关紧要(事实上,这家超级市场是该地区唯一一家提供托儿服务的商店):这一行动再现了能煽起人们想象的复杂情节中的基本线索。被攻击对象后发制人,用移花接木的方法,使谣言远不再是一起事故的反映,而成为超级市场之间竞争的一种新形式。

在政治领域,假设有一个指挥中心的存在已是反击谣言的基本项目。比如,1984年9月有风声透露说,地区低租金住房办事处将安置成千名来自马赛的移民在洛里昂定居,一时传闻迅速扩散,对这种情况,市长召开了一次非同寻常的记者招待会,以给“一则纯粹有人背后操纵的谣言致命的一击”,并且谴责“那些参与制造这些谎言以及对此应负全部责任的人”。随后,他制定了全城低租金住房新住户的名单,以消除疑问。

一般,把谣言归罪于一个人、一个群体或干脆某种意图(就像在奥尔良)时,单靠反驳谣言中的引证就可以了,反驳谣言是一种防御行动。而且,与谣言相比被指控的人总是处于落后的地位:主动权属于敌对阵营(不管这个阵营是否是虚构的)。

假设谣言一方有一个指挥中心就可以后发制人,至少可以在公众舆论中搅起某种混乱,使之不再清楚地知道相信谁好。1984年苏联空军打下韩国客机的情况就是这种混淆视听的典型例子。苏联政府发言人当即一口咬定这架飞机事实上正在为美国中央情报局执行一项侦察任务,这种假设一上来就让人有口难辩,人人都知道韩国和美国之间有着密切关系。从此反驳这个没法反驳的假设就落在了韩国人头上(什么事实能够否定这个假设呢?)。事实真相又一次依靠人们愿意相信的来源来决定。

谣言诊所

第二次世界大战中,在波士顿,有名的《旅行者先驱日报》搞了个创新,很快美国四十家大日报和许多全国性杂志,以及加拿大杂志纷纷效法。1942年3月至1943年12月间,这家报纸开辟了一个每周专栏,称之为“谣言诊所”,其任务就是每一期反驳一则当前流传的谣言,这谣言或是由一些读者自发地指出来,或是由一组专门在居民中来来往往为报纸搜集情报的人揭发出来。

反驳一般以采访无可争议的领导人(F·罗斯福总统、D·艾森豪威尔将军等)或介绍一些使谣言无法成立的事实为主。由于每一次辟谣的目的就是让人认识谣言,因此人们在写作时处处小心。例如,人们必须总是用否定的口气提到谣言:这个谎话,这个假消息,这一捏造的新闻,这一骗局,等等。

■ ■■■■不时地,某些更复杂或更不易对付的谣言会受到特殊处理。在心理学家的协助下,“谣言诊所”解释一则谣言必然会迷惑人或吸引人的原因。其解释手法就是指出如果说无风不起浪,那么这个浪就存在于我们自身,而不存在于人们不知道的什么假定的事实之中。举个例子,妇女兵团“陆军妇女队”成立之后,谣言便层出不穷地产生了。

比如有人声称这些妇女中有相当一部分人是妓女,保持童贞的自愿参军者是不合格的,还说她们一入伍便免费收到很多避孕用品,甚或又说每一名与陆军妇女队队员外出的军人都要经过严格的性病检查。这家报纸很明智地决定不一一答复所有这类谣言,但从中选一例特殊的,透过这一谣言来澄清其他有关陆军妇女队的已传出和将要传出的谣言。他们选出来的那则典型谣言宣称早就应该把五百名“陆军妇女队”队员迅速从北非遣返回国,因为她们都怀孕了(非婚怀孕,这是不言而喻的)。

“谣言诊所”发表文章,强调北非“陆军妇女队”的人数与谣言宣传的五百名怀孕队员根本风马牛不相及,文章还援引了艾森豪威尔将军就“陆军妇女队”的卓越工作所发表的赞扬,同时指出这种谣言只能是出自敌人之口,并且用精神分析法解释了为什么人们对这一谣言信以为真。战争使男女分离,性生活不得不悄悄地进行,因此公众怀着一种窃喜来注视“陆军妇女队”这种骇人听闻的做法。人们公开指责这种做法,实际上女兵正迎合了每个人应该克制的潜在的欲望。

根据公布的数字,这些“谣言诊所”似乎效果不错。常读该报的读者相信谣言的程度要比偶尔读该报的读者有所下降。分析表明这结果不是由于读者的自行选择:那些绝对不相信谣言的人,倒可能更加倾向于经常读这份报纸,因为报纸是他们完全信赖的消息来源。

事实上,“谣言诊所”的增多不仅对某些捏造的谣言起到了药到病除的效果,而且也有预防作用。在信息世界扮演福尔摩斯和波洛已成为一种时髦举动,他们生动而符合理性地证明为什么某个消息值得怀疑,为什么它更像人们急于用精神分析法去解释的捏造的谣言。从这个观点看,专门针对谣言的专栏具有预防接种作用。人们给读者输入一种抗体使他们更能不轻信任何袭来的谣言。

然而,一个由口传媒介得到信息的人总是无法说清这是真实的还是捏造的,很可能“谣言诊所”在使人们对各种谣言越来越持怀疑态度方面曾经有过不同寻常的作用。

在法国,不少杂志和报纸辟有名为《传闻》、《谣言》的专栏……这种专栏的功能就是翻新或编造一些闲话和谣言。没有一家报刊辟有常设专栏对一些流行的谣言进行批评、分析或注释。不时地,会有一篇政治社论分析一下时下流传的谣言,或是一些谣言现象引起一位记者的兴趣,他把在邻近乡村里传得不亦乐乎的谣言拎出来评论一番。只有几份发行量少得可怜的简报,在现场重新进行引人注目的复查调查是由一些对所有奇怪但表面上无法解释的现象(飞碟景象、直升飞机撒蝰蛇,等等)感到好奇的专家自愿进行的。

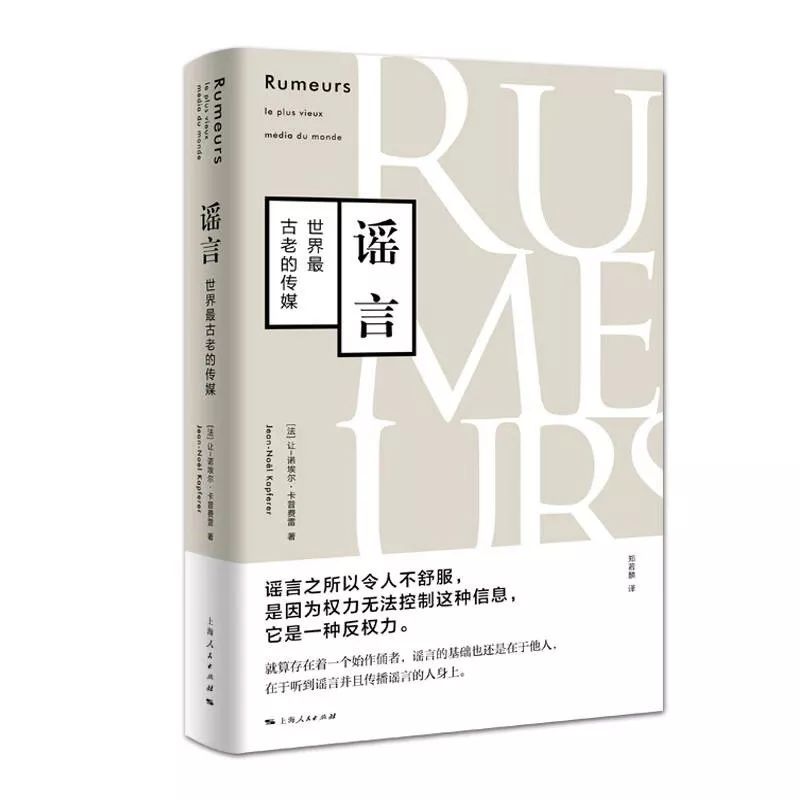

(本文摘自《谣言:世界最古老的传媒》,上海人民出版社2018年1月出版,略有编辑,以原文为准,部分图片来源于网络,侵删)

《谣言:世界最古老的传媒》

[法]让-诺埃尔·卡普费雷 著

郑若麟 译

定价:68.00元

上海人民出版社;2018年1月