伦敦南部的坎伯韦尔区是城中名不见经传的艺术街区,紧邻伦敦艺术学院分校和蓝象剧场,氛围静谧却不失活泼。位于这里的 Anish Kapoor 工作室从外观上看,更像是一座当代艺术画廊,面积之大几乎占据了一整条街。9 月的伦敦秋高气爽,更胜春日。街对面是一所小学,不时传来孩子们嬉戏的声音。Kapoor 工作室的前身是一座牛奶工厂,为了不影响 Kapoor 的创作,Caseyfierro 建筑事务所耗时五年才将内部全面翻新。与其说是厂房,Kapoor 更愿意把这里看作一个激动人心的实验室,他的助理告诉我,在他创意灵感迸发的日子,这里几乎每天都能输出一件作品,而某些雕塑的打磨则会耗时数月乃至数年。但无论如何,这里的每一件作品都倾注了 Kapoor 的大量心力。

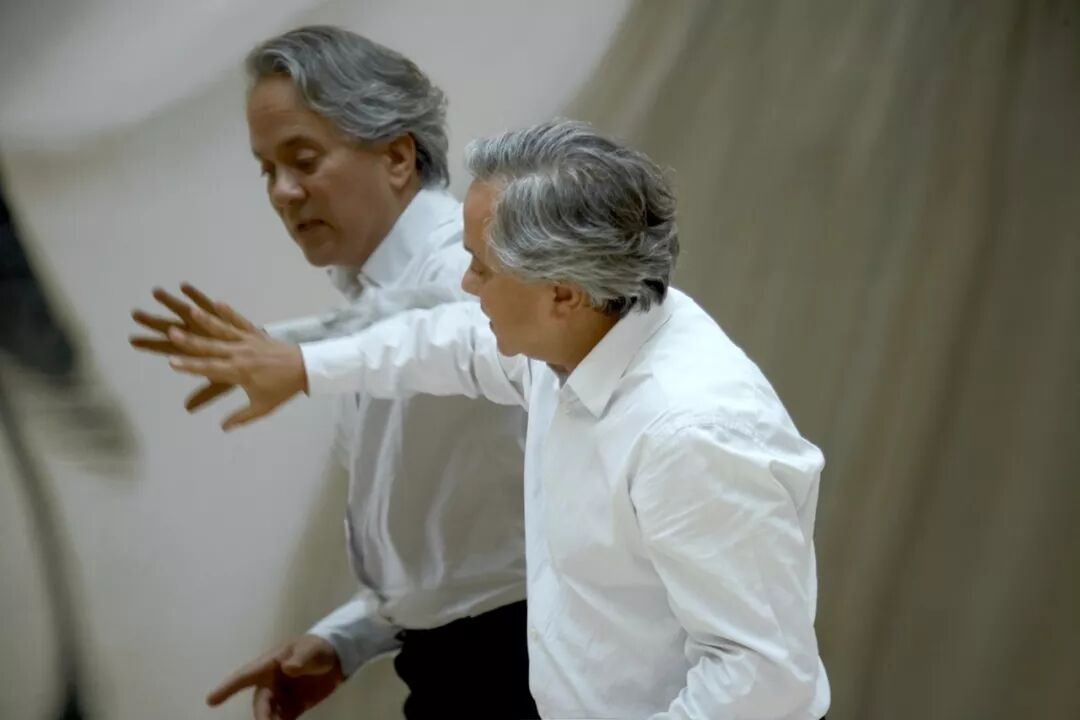

Anish Kapoor 的中国首次大型双个展将于 10 月 25 日(明日)在中央美术学院美术馆隆重开展,呈现气势恢宏、自然一体的装置作品。他说:「我和中国都对红色产生共鸣,我想这是一件好事。」图为 Kapoor 在 2015 年创作的《奇异单细胞生物的截面体》。Sectional Body Preparing for Monadic Singularity,2015,聚氯乙烯和钢铁,Tadzio摄影,承蒙 Lisson 画廊提供。或许是他的作品趋于克制和审慎,我很难将眼前这个身材瘦削的长者与那些宏伟的公共雕塑联系在一起:洗白的衬衫上依稀可见淡淡的红色墨点,交谈间,现年 65 岁的他不时发出洪亮笑声。

无论是雾面粉末颜料、粗糙蜡质树脂,还是平滑镜面,Kapoor 的作品总能激发出观者一种难以名状的情绪。而虚无与现实之间的临界点,正是 Kapoor 反复推敲并努力达到的境界,他邀请公众直面作品背后更为深层的含义:「不同于娱乐圈,作为艺术家,我们的职责比娱乐更加复杂。」这种职责,是带领人们探寻一种经过冥想而产生的现实:「没有哪种黑暗会比内心的黑暗更为深刻,没有哪种空间比内心的空间更值得探索。」正如存在主义创始人 Martin Heidegger 所提倡的哲学使命 —— 带领人们停止絮叨逃避现实的无关话题(Das Gerede),更加直观地理解瞬息变幻的存在(Das Sein),并从混沌的意识中觉醒,以更为理性系统的态度来直面虚无(DasNichts)。这种使命与中国道家思想中的「有和无」不谋而合。白昼和深夜,男人和女人,Kapoor 相信一切事物皆有黑白正反和阴阳两性,他热衷探索物质和非物质、存在与消逝、空间和非空间等之间的关联。

红色是最受 Kapoor 宠爱的色彩,譬如他在 2003 年创作的蜡制作品《我红色的祖国》。My Red Homeland,2003,蜡、油性涂料、钢臂和电机, Michel Zabe摄影,承蒙 Lisson 画廊提供。

作为同时期最具影响力的当代艺术家,Kapoor 的创作理念与道家的「无为」不尽相同。「创作的根本不在于灵感,而在于千锤百炼。这意味着我每天都要来工作室反复练习,并且常年置身其中,身体力行做该做的事。创作雕塑的好处在于,它要经历很多工序,最终水到渠成。就在反复练习的过程中,作品应运而生,并且在完成以后,它仍是一个流动的,不断变化的存在。」Kapoor 认为好的作品并不是坐在那里想象出来的,「成功的作品总是洞悉人心的,总会与内心深处呼应,背后也饱含工艺。当然激发灵感的事物必然存在,蓝天或是深海,以及其他很多东西,但关键还是在于行动,在于永不停息进行创造的过程本身。」

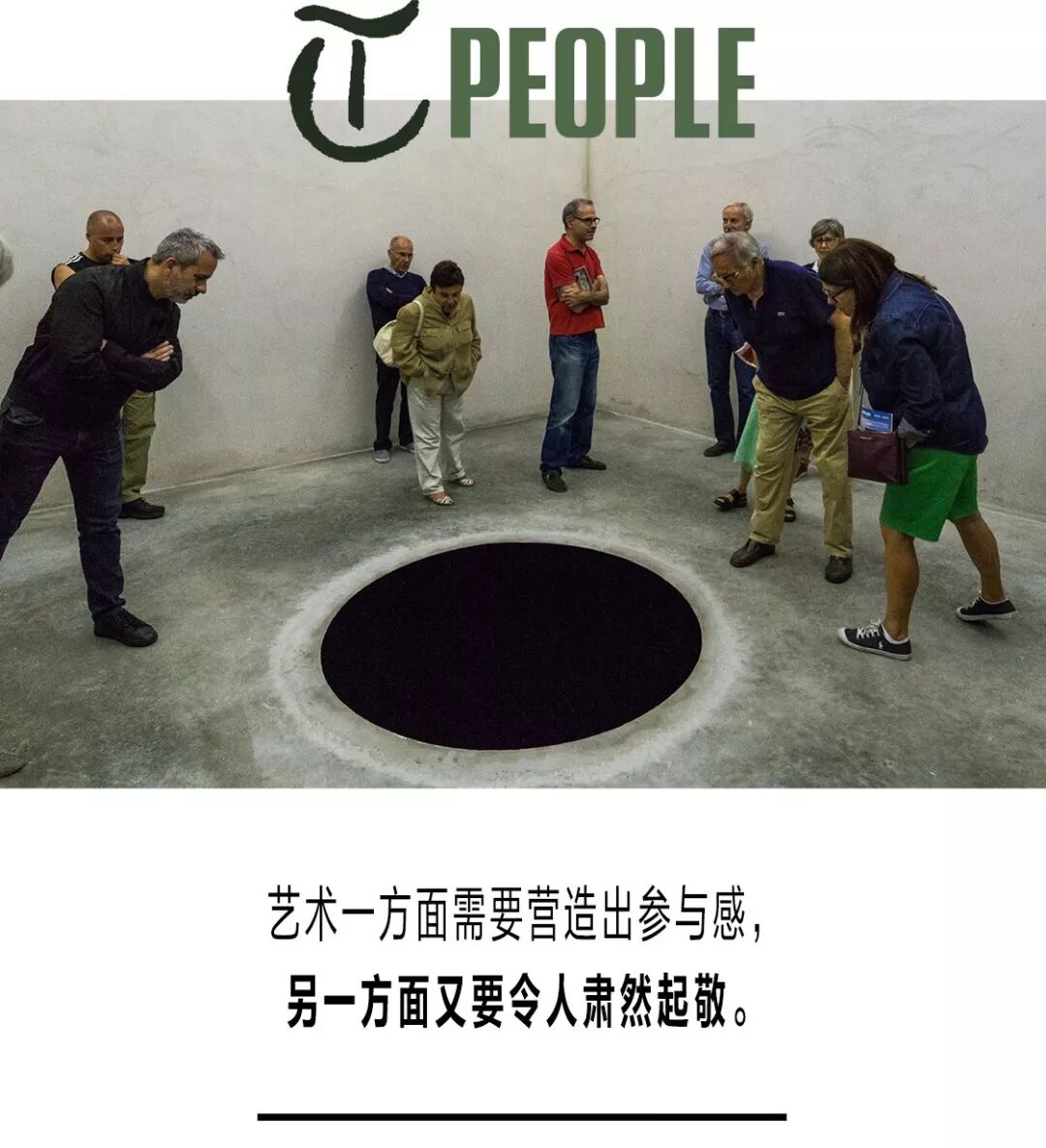

什么是他最满意的作品?Kapoor 不假思索地点名是《坠入地狱》(Descent into Limbo)。去年夏天,他的葡萄牙首展在波尔图的塞拉维斯基金会当代艺术博物馆举办,观众需要沿着一条小道进入一个 20 平方米的独立展厅内观赏这件雕塑作品,它是一口仅 8 英尺(2.4米)深的圆形孔洞,内部被涂成黑色而制造出令人目眩神迷的视幻觉。谁曾想,展出时一名年过八旬的意大利游客突然不慎跌入了这口「黑洞」,导致展出被迫临时关闭,这部作品也迅速登上了网络热搜。

《坠入地狱》是 Kapoor 迄今为止最为满意的作品;Descentinto Limbo,1992,混凝土和灰泥,承蒙 Lisson 画廊提供

虽然偶尔才在社交媒体上发声,但 Kapoor 却是一个地地道道的「话题人物」。如去年在凡尔赛宫门口的大型雕塑《肮脏的角落》(Dirty Corner),它是一根 60 米长的喇叭状钢管,这件雕塑备受争议的外形和名称诠释令众人浮想联翩,加之他在一次媒体发布会上不经意把它备注成「女王的阴道」更是引发了轩然大波,以凡尔赛市长为代表的法国权威因此受到了严重的侵犯,女权主义组织也表示深受威胁。最糟糕的是,作品反复遭到街头涂鸦者的破坏,然而 Kapoor 并没有洗掉这些秽语涂鸦,而是在其上刷了一层金色油漆,并故意保留了一部分痕迹。「艺术就是需要参与对话的,否则它的存在就不再重要」。

Kapoor 着迷于色彩,但他并没有简单地将颜料拿来用于绘画,虽然伦敦的里森画廊今年春夏陈列了一些女性主题的绘画作品,但绘画却不是他色彩创作的重点。「色彩吸引我的地方在于,它是一种确实存在的物质但又抽象而神秘莫测,是存在和虚无、真实与幻影的交叠。当它作为一堆蓝色的颜料粉而存在的时候,本分又安静,色彩所创造出来的感觉令人身临其境,但从视觉的角度看,又亦真亦幻,几乎是人间的一剂万灵解药。」Kapoor 喜欢借助一些特殊的材质来呈现色彩,继而挖掘出存在于背后的深意,他曾将硅树脂和颜料画结合,制造出血与肉以假乱真 ——《内部结构》(Internal Objects,2013-2015);也曾从中国河床下挖出一些巨石,并在其表面涂上宝蓝色颜料,令这些成吨的巨石看起来瞬间变得轻盈优雅。受印度教庙宇里宗教仪式的启发,以及 Malevich 的至上主义和 Paul Klee 的抽象表现主义影响,Kapoor 又将颜料粉末堆成一座座小丘陈列 ——《白色的沙,红色的谷粒,和很多花》(WhiteSand,Red Millet,Many Flowers,1982),并称其为「冰山的一角」,缤纷的外表下隐藏着深层潜意识。此类显露主题的作品似乎在告诉人们:唯有唤醒自我意识才是正解。Kapoor 擅长使用高饱和度的单一纯色填满整个空间,营造出的沉浸式体验充满能量,时而像瀑布一般喷泻而出,时而如湖底般沉静启发冥想。

2014 年的作品《沉降》是一轮不停旋转的神秘漩涡,代表了 Kapoor 对流动和空间的诠释,寓意对生命永无止尽的探索以及如黑洞一般不断吞噬下沉的宇宙。Descension,2014,Ela Bialkowska 摄影,承蒙艺术家本人和Gallaria Continua提供

2016 年,英国萨里纳米系统公司研发出了一种名为纳米碳管黑体(Vanta black)的涂层,堪称当时「世界上最黑的物质」,比宇宙中的黑洞更黑。这种比头发丝还要细数倍的高密度碳钠米管可吸收大约 99.96%光 —— 这意味着无论将它喷涂在哪种物体的表面,都可屏蔽其维度。不久后,Kapoor 买断了碳纳米管黑体的使用权,成为世界上唯一一个可以使用这款颜色的艺术家。此举遭到了行业内外诸多的非议,也为他贴上了「高冷」的标签。艺术界一方面打着正义与公平的旗号摒弃他,一方面又对他的下一部黑色作品充满好奇。

除了神秘莫测的超级黑,Kapoor 也很擅用明快的色彩,如带有浓郁印度特色的明黄和他常提起的克莱因蓝(Ives Klein Blue),而在所有高度饱和的色彩当中,最受 Kapoor 宠爱的色彩莫过于红色:那些蜡制作品 ——《我红色的祖国》(My Red Homeland,2003)、《斯维岩》(Svayambh,2007)和巴黎大皇宫内的深红色巨型圆球《利维坦》(Leviathan,2011),还有《奇异单细胞生物的截面体》(Sectional Body Preparing for Monadic Singularity,2015)无不证明了这一点。他还乐呵呵地向我展示了自己的红色手机外壳,足见其对红色的痴迷。参观工作室期间,他的助理展示了一件安放在工作室中近十年的雕塑,形似一堆叠在一起的豆袋,原本无色的光滑混凝土表面最近也被他漆成了鲜艳的红色。今年秋季,Kapoor 即将在中国举办他的首次个展。从华美的紫禁城太庙艺术馆,延伸至中央美术学院美术馆,Kapoor 将向国人开放展示他倾力的经典大作。「我和中国都对红色产生共鸣,我想这是一件好事。」悠久历史和深厚文化是 Kapoor 前往中国布展的驱动力,同时他也很期待与中国的当代艺术家和音乐家进行一场深刻的文化交流。「北京的画廊氛围很好,市民可以接触到来自世界各地的艺术作品。我希望最终彼此思想和观点都能融合在一起。」

Kapoor 1954 年出生于孟买,在群山环绕的北印度长大,母亲是犹太移民,父亲在他整个童年时期都在为印度海军做水道测量。父母二人眼界宽广,思维前瞻,将他和弟弟送到了印度最为精良的寄宿男校 Doon 读书,优越却遗世独立,长成少年后,兄弟俩又移居到了以色列的基布兹。Kapoor 多次对媒体坦言,他不喜欢寄宿校园的生活,因此童年在印度长期缺失的归属感和身份认同感成为了他后来投身艺术创作的推力。

Kapoor 位于伦敦南部坎伯韦尔区的工作室里有众多处于未完成状态的雕塑。承蒙 Lisson 画廊提供 20 世纪 70 年代,Kapoor 来到伦敦求学,先后在伦敦弘赛艺术学院和切尔西艺术学院就读本科及硕士。1990 年,他代表英国参加第 44 届威尼斯双年展,翌年成为欧洲视觉艺术最高荣誉透纳奖获得者。2009 年,Kapoor 成为首个在英国皇家美术学院举办个展的艺术家。伦敦是 Kapoor 的长居城市和工作室所在地,这里的市民也常常可以观赏和体验到他的作品。2012 年,Kapoor 在伦敦奥林匹克公园内竖立起 114 米高的螺旋铁塔 —— 轨道(Arcelor Mittal Orbit),堪称全英国的最高公共雕塑,也被称为「伦敦的埃菲尔铁塔」。奥运闭幕后,时任伦敦市长的 Boris Johnson 提议将这座雕塑与世界上最长的滑梯 —— 另一名公共雕塑艺术家 Carsten H?ller 所创造的作品合二为一。H?ller 与 Kapoor 同为在伦敦泰特当代美术馆涡轮大厅(Tate Turbine Hall)中装置过巨作的艺术家,分别为《试验场》(Test Site,2006)和《马西亚斯》(Marsyas,2002)。二人合作修建的这座螺旋塔滑梯如今是东伦敦必去的景点之一,游客可顺着半透明管道从 80 米高的滑梯滑下,吸引着极限运动爱好者前往体验疯狂。

Kapoor 擅长通过大型雕塑与公众互动,他的作品遍布巴黎、伦敦和纽约等大都市,其中最为人称叹的当数芝加哥千禧公园的《云门》(Cloud Gate),也被当地人亲切地称作「豆子」。作品由多块不锈钢板焊接而成,重达 110 多吨,经过高度抛光的、拥有流线型弧度的外表光滑明亮,映照着周围的城市地标和人群,构成一幅妙不可言的互动图景。和《云门》同样具有倒映效果的公共雕塑还有《天空镜》(Sky Mirror)—— 一面倾斜放置、面向天空的凹形抛光不锈钢圆盘,这件 35 英尺宽的雕塑被放置于纽约洛克菲勒中心门口。此外,该作品的小型版本也曾出现在伦敦泰晤士河南岸、肯辛顿花园、布赖顿皇家行宫草坪和英国诺丁汉惠灵顿广场剧场门前。Kapoor 倾力挥洒着当代艺术的手法,将作品气势磅礴的体积与柔美的流线型弧度进行相得益彰地结合。变换的几何凹凸镜面绘制出流动画面:城市灯光、原野云彩、花鸟鱼虫,极简迷幻而意味深远,亲近神秘又充满诗意。很多看客会被 Kapoor 的展出吸引入神,许久不离开,仿佛消失在作品当中,走入了天人合一的境界。

他擅长通过大型雕塑与公众互动,譬如这件公共雕塑《天空镜》,是一面倾斜放置、面向天空的凹形抛光不锈钢圆盘。Sky Mirror,2006,不锈钢, Tim Mitchell摄影

对于当代艺术,有句人尽皆知的评价是:「这个我也会做!」而 Kapoor 向来以一种开放的心态静待公众对他作品的回应:「艺术家抛出一个观点,观者去践行并亲临体验,并以各自独有的视角和深意去解读。当他们看到我的作品说,『这就一那什么!』我觉得这样很好,至于是不是和我想的一样没有关系,也并不重要。当然受众很重要,我想做出至少是大众喜闻乐见的作品。」他的大部分作品都是一种安定的存在,悄声地试探着众人感官,营造愉悦的沉浸式体验,试图激发观众的集体共鸣。这种感官体验也绝不仅限于视觉,他的创作也不乏听觉体验。今年夏天,伦敦新开的皮特香格庄园盛大开馆,邀请 Kapoor 展出他的凹形幻彩镜面 ——《由红到蓝》(Red to Blue,2016),这些镜面不仅能反射出让来宾们目眩神迷的倒影,还包括声音,看展的两个人相隔一定距离地站在作品的不同角度,也能实现在彼此耳边私语的效果,与北京天坛回音壁有着异曲同工之妙。作品《升腾》(Ascension,2011) 是一股徐徐上升的烟雾,在纽约古根海姆博物馆展出时变身羽化升仙般的一抹红色,气流声之间洋溢着魔幻主义色彩;与之相对的作品《沉降》(Descension,2017)则是一轮不停旋转的神秘漩涡,代表了他对流动和空间的诠释,寓意对生命永无止尽的探索以及如黑洞一般不断吞噬下沉的宇宙。当《沉降》出现在纽约布鲁克林大桥公园 1 号码头等诸多公众视野中时,旋转震荡所发出的轰隆声响,更为原本神秘的水流漩涡增添了戏剧化氛围。

上升,下沉,抬头仰望星空,俯首坠入地狱,Kapoor 一直在虚无和黑洞中间寻找生命的意义,不断发现拓展领悟与提升的空间。他还热衷于引用女性与母体的形象追溯生命的起源,作品反复出现洞穴、孕育、经期和女性身体等元素。在女性议题和政治正确趋向于白热化的环境下,作为一名男性艺术家,他毫不掩饰地大胆展示自己理解中的那处「肮脏的角落」,或是漫不经心地在一个空荡的展厅墙上画出一道口子。在虚无的现实当中,Kapoor 并不认为艺术有义务做出任何解释和交代,或去明辨是非、真相和谎言。他从不拘泥于任何限定的格局与形式,哪怕这种形式会显得突兀、暴力甚至血肉模糊;他根据创作和表达的需要,将空间扭曲、合并或赋予明暗色彩,并且收放自如。「体积是一种神秘的变量,也是雕塑的助力。我喜欢规模宏大的作品。作品的关键是一定要不忘初衷,表达出背后的意义,或是其他一些本质的东西。」

Kapoor 在自己的作品前;Philippe Chancel 摄影,承蒙艺术家本人和 Lisson 画廊提供当年在准备皇家艺术学院的展览时,Kapoor 就对 BBC 说:「艺术作品一方面需要营造出参与感,另一方面又要令人肃然起敬。」十年后,我们的生活进入了一个愈加充斥着商业利益和炮制「参与感内容」的时代,而 Kapoor 依然坚守他的艺术阵地 ——「严肃艺术是一个永恒的话题,它既不是一场游戏,也不是迪士尼乐园。当今世界参与感泛滥却又乏善可陈,因为这一切几乎都是发生在这糟糕的手机屏幕上,哪怕在中国亦如是。」在他眼里,资本和名利削弱了生命意义。「说到底是谁的荣耀?我的,他们的,国家的,谁的?这中间的问题就在于自我意识过分强烈。」Kapoor 鼓励人们来亲身体验艺术,感受真实世界中的存在,「如今一切都可以用钱买到,就连爱都可以拿来变卖。但人类最深层的话题是不可以被销售的 —— 我出生前源自哪里?死后又会去哪?—— 唯独这两个问题是千金不换的。」

撰文:窦俊杰

图片来源见图注

编排:Lu Wang

Copyright ? 2019 T Magazine. All Rights Reserved