晚清时的政局,可谓波诡云谲。再有权势的人,也可能忽然倒下。中枢上,咸丰留下的八大顾命大臣、恭亲王奕訢等人,地方上,李鸿章、曾国藩都曾执掌军政大权,可这些位高权重的人,也都是顷刻倒下,转眼留下骂名。慈禧是个例外。

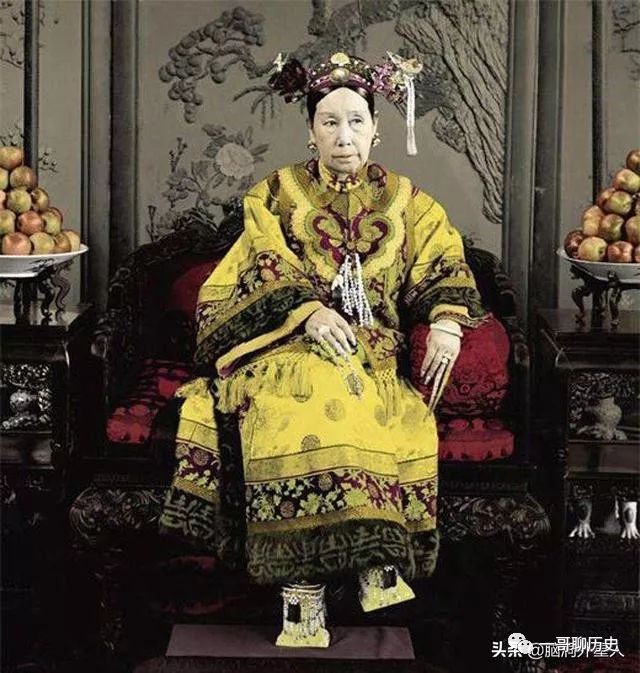

她历经三朝,从咸丰时期就开始参与政务,同治、光绪两朝垂帘听政,掌握实权。临到去世前,又把溥仪、载沣扶持到最高统治者的位置上,将权力延伸到自己去世以后。如此长时间的掌握朝政,在当时极为罕见。

而在当时,清朝地方总督的权力是在不断增长的。纵观二百余年的清朝历史,总督权力范围逐渐延伸,从起初主管军事,到后来又把军政实权,乃至盐政、河工等权力也纳入其中。尤其咸丰以后,为应对各地起义军,咸丰皇帝允许地方组建团练,由此地方总督掌握军队直接指挥权力。

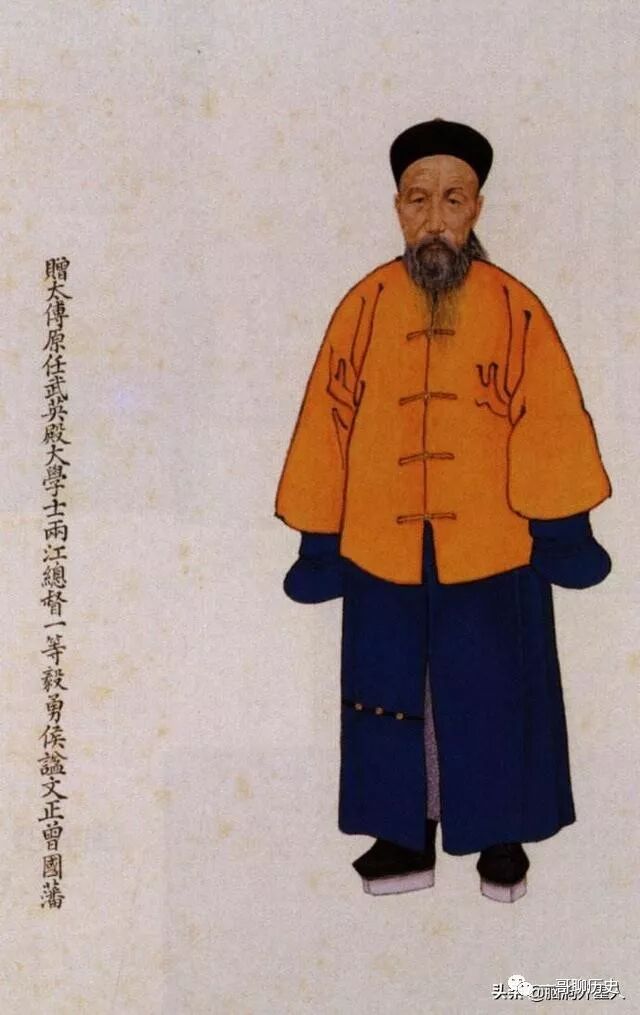

最典型的例子就是曾国藩跟李鸿章,他们组建的军队,都可以称为私家军,只效忠统帅,对朝廷调令并没有放在优先考虑范围内。

到了同治、光绪以后,地方总督又掌握外交、洋务等领域的权力。尤其是两江总督跟直隶总督,他们甚至可以直接决定外交事务。在过去,这种事情只能由朝廷拍板。慈禧能在地方总督权力扩张的趋势中,继续牢牢掌握政权,自有多种因素决定的结果。

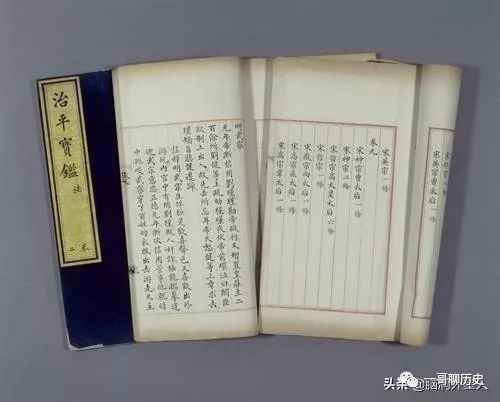

慈禧常年居于深宫,对权术并不陌生。而且,她也曾主动进行学习。在入宫以前,慈禧并没有读过多少书。后来掌握权力后,慈禧曾让人编纂了一本名为《治平宝鉴》的书籍,里面选录的都是历代帝王治理国家以及垂帘听政的内容。

在此之前,她还读过一本《帝鉴图说》,里面讲的也是帝王治国的权术。靠着这些权谋,慈禧扳倒了无数想跟她对抗的人。慈禧一生经历多次政变,可每次政权都能胜利。

这个结果,绝对不只是巧合那么简单。事实上,她也常常利用地方督抚之间的矛盾,互相平衡牵扯。让他们不能抱团,这样一来,督抚对朝廷的威胁就减轻很多了。

当然,仅靠权术是远远不够的。能在晚清政局上谋得一席之地的人,个个不是省油的灯。对于一个统治者来说,仅靠权术维持地位,其实非常困难,更多需要依靠威望和自身统治的合法性。

在慈禧掌权的过程中,并非完全没有政绩。咸丰年间,清朝因为太平天国的事情,差点搅闹得亡国,东南半壁江南都被别人占领。跟太平天国交战的主力虽然是曾国藩、李鸿章等人,中枢上也是恭亲王执掌,但是最后这些政绩也会被算入慈禧名下,因为当时仍由慈禧垂帘听政,她还是清朝最高掌权者。

而且,同治初期,清朝国力有所回升。后来陈宝箴跟宣统讲课的时候,就提到那个时期被誉为“同治中兴”。政绩威望对慈禧的地位影响极大。

后来八国联军侵华时,地方督抚弄出一个《东南互保协议》,拒绝慈禧的宣战诏令,甚至准备秘密推选李鸿章担任总统,就是因为慈禧一意孤行,把事情闹到不可收拾的地步。

除了政绩外,慈禧的合法性就是她是同治生母的身份。这个对慈禧身份有很大帮助。清朝历史上也有太后垂帘听政的旧例。

慈禧等于是有祖制成为靠山。恭亲王昔日执掌军机大臣,位高权重,但慈禧凭着几个御史,就能把恭亲王赶下台,靠的就是自己太后的身份。

慈禧也一直尽力维持这个身份。同治驾崩后,慈禧反对从辈分更小的“溥”字辈中挑选继承人,把皇位交给亲侄子光绪,就是考虑到如果“溥”字辈担任皇帝,她就成了太皇太后,没有掌权的合法性。

而官员一直愿意承认慈禧的地位,也跟这个身份有关。毕竟清朝推崇儒家的三纲五常,慈禧以太后身份掌权,符合礼制规定。

更重要一点在于,晚清时的中国,除了内部积贫积弱,准备把主要精力放在搞洋务维新,外部也有诸多威胁。许多人就是看到这一点,才不愿再动战火。李鸿章最终愿意北上谈判,也跟这个因素有关。所以,种种条件下,才让慈禧在晚清政局上得以斡旋这么久,地方督抚也不敢对她直接下手。

对历史感兴趣的朋友,可以关注一下:脑洞外星人,一个研究地球历史的外星人