当技术成为了牵动改革的重要参数,那些利用新技术、新业态为改革赋能的创造者,那些知识密集、智力密集、推动中国实现创新驱动发展的新型劳动者,他们就是——新动力人群。

对于家的眷恋,人与人的情感大抵是相通的。

家是什么?是归宿,是血脉,是团圆,是一个人都不能少。可有些人,会因为一些原因,离开家,却迟迟未归。

当“寻找”写在“家人”之前,背后便是整个家庭的离合悲欢。结果或是久别重逢后的拥抱,亦或是期盼终究落空的黯然。

头条寻人的存在,就是为了让“离悲”少一些。

头条寻人是今日头条于2016年2月发起的公益寻人项目。它是以地理位置精准推送为原理,按照寻人信息中的地理位置定位,弹窗推送到附近用户的手机中。

头条寻人利用互联网的平台和自身信息分发的优势,致力于用科技手段帮助离散家庭团圆。

成立三年多以来,头条寻人已累计发布寻人寻亲信息80000多条,从未停止过寻找的脚步。

//“1分钟”“101岁”“57年”//

“头条寻人互联网+精准弹窗的概念其实类似于贴电线杆上的寻人启事,今日头条日活过亿,如果把每一个用户比喻成一根电线杆,就可以理解成每天在今日头条上就有数以亿计根张贴有寻人启事的电线杆。”字节跳动公益总监、头条寻人项目负责人曾华介绍到。

当寻人启事有了科技的帮手,就可以无限增量的放大。在互联网的平台上,可以无限量的发布寻人寻亲信息,发布后还可以根据用户反馈的地理位置,接续第二次、第三次推送直到找到走失者为止。

“我们最快1分钟之内就找到了。信息刚刚弹窗出去,走失者就被找到了。”

“我们帮助寻找到的年纪最大的是一个已经101岁的老太太。”

“我们找到过一个离家走失57年的老人。他的户籍都早已经注销了,他家人以为他都已经不在了。”提到头条寻人成立三年多来寻找走失者方面有成就感的案例数据,曾华笑道,“这些对我们来说真的是太神奇了。”

而谈及到如今最深刻的感受,曾华表示,说到寻人,大家往往都关注儿童走失,事实是,比起儿童,老年人和精神智力障碍人群更容易走失。

“患有阿尔茨海默病的老年人特别容易走失,而且走失之后,面临的风险又特别大。这对我们来说是一个跟时间赛跑的工作。”曾华讲述到,安徽那边有一个70多岁的患有阿尔茨海默病的老人走失了之后,接到他孙女求助后头条很快发布了寻人信息。

两天后收到他孙女的反馈说爷爷找到了。后来回访才了解到,他爷爷患有阿尔茨海默病之后一直想回老家,就朝着自己想象中家的方向一直走,摔倒在田埂里面,就再也没有起来了。

《中国老年人走失状况白皮书》显示,全国每天平均走失1370位老人,其中多数为失智老人。而他们的走失,更意味着突发性的风险,甚至更严重的后果。

关注身边走失者,早一分钟,多一分可能。截至2019年10月23日,头条寻人已经帮助11451个家庭团圆。

//“我还是觉得我们找的太慢了”//

“我还是觉得我们找的太慢了。”头条寻人“寻找烈士后人”项目的负责人杨洋说到。

其实在技术手段介入之前,不少烈士陵园就一直在寻找烈士亲属。

但由于各种原因,比如许多烈士牺牲在当地却是外地人,寻找难度大,效率也不高,寻亲的过程艰难且漫长。

福建省龙岩市市委市政府是首先向头条寻人主动寻求帮助的单位,希望为在当地牺牲的外省籍烈士寻找亲人后代。

当时头条寻人发布了5条寻找烈士后人的信息,一周内就找到了3位烈士亲属。

以此为契机,头条寻人于2018年的7月份正式成立了“寻找烈士后人”项目。

据民政部不完全统计,全中国约有2000万烈士,其中有名有姓的烈士约193万,有很多烈士亲属尚不清楚烈士安葬在何处。

杨洋表示,按这样的一个数字,实际没办法衡量寻亲的工作量,在没了解清楚之前不知道需要找多久,能做的就是尽最大努力去找。

但时间不等人。“实际上我们发现,现在烈士的直系亲属越来越少。我们找到的年纪最大的烈士后人是去年找到的,已经90岁了。如果没找到的话,那他很有可能最后会带着遗憾去世,而我们希望能尽量弥补这些遗憾。”

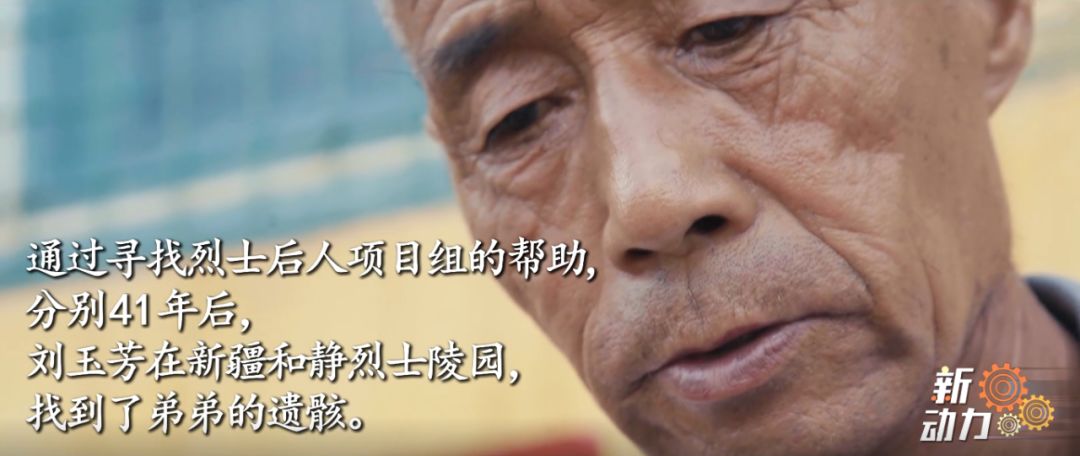

烈士虽然长眠异地,但亲人对他们的想念和牵挂却不会因时空的限制而隔断。

“借助互联网,今日头条最大的优势在于信息分发。在为烈士寻亲的过程中,头条用自己的技术能力解决了社会的一个实际问题。我们希望让更多烈士和他们家人能够实现一种特殊的‘团圆’。”杨洋说到。

山河已无恙,英魂可归家。截至2019年10月23日,头条寻人已经成功找到682位烈士的亲属。

头条寻人仍在探索如何寻人可以更高效。

“下一步可能会加大人脸识别方面的投入、研发等更多的工作。”曾华表示。

“识脸寻人”背后是字节跳动人工智能实验室。通过接入实验室的面部识别技术,将用户上传的走失者照片与寻人数据库的走失人群大数据进行比对,更高效地帮助走失人员回归家庭。

“我们也希望社会上有更多的一些力量来参与寻人寻亲的工作。”曾华说。

科技让寻人更高效,但头条寻人一份份成绩单的背后也少不了人们的关注和帮助。

无论是头条数以亿计的普通用户,还是合作的社会组织,是人们汇聚在一起的善意,使得科技寻人的力量更强大。

科技本身只是一个工具,关键是它背后的人心,是人们如何利用它创造更多可能性来帮助这个世界变得更加美好。

寻人,给了我们一些启示。

他们想在这个小岛上,造出一个“太阳”

这个团队,让中国成为行业的领跑者

未来,教育会是什么样?

城市生活的第25小时从何而来

换个角度,世界是什么样?

内容来源:全媒体总编室

监制:毕玉才、童怀、周立文、刘昆策划:刘文嘉、王子墨、叶乐峰、蒋新军导演:姜奕名 吴亚琦拍摄:姜奕名 吴亚琦文字:吴亚琦后期:姜奕名设计:周艺珣

翻译:王倩

鸣谢:字节跳动头条寻人项目组责编:王子墨编辑:吴亚琦