<1>

近来重读《三国演义》,对于袁绍这个人很有些感触。

尤其读到第二十四回,说的是曹操攻打刘备驻守的徐州,刘备向袁绍求援,这个时候曹操大本营许昌是空虚的,袁绍如果进袭许昌,曹操必然撤退,刘备再从背后反击过来,也许曹操就失败了,历史就得改写。

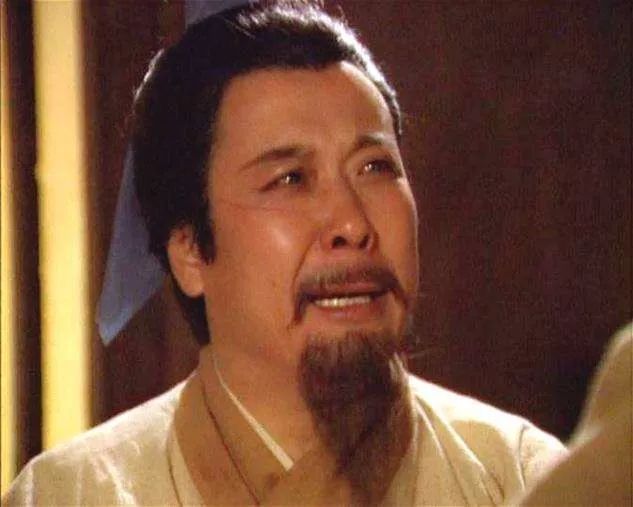

然而这时候袁绍的小儿子生病了,袁绍对刘备的使者说:“吾生五子,惟最幼者极快吾意;今患疥疮,命已垂绝。吾有何心更论他事乎?”面对战略性机遇,袁绍因为小儿生病而心烦意乱,无暇顾它,尽然不发兵相救。

在生死存亡面前,袁绍看到了亲人的生死,忽略了大局的存亡,照顾到了身边人,忽略了整个局势的发展。覆巢之下,安有完卵?

值此一节,我们尽可以看出,袁绍虽然四世三公,身世显赫,然而在性格和内心里也只是一个普通人而已,和这个世界上绝大部分的人没有什么区别。

在三国这个乱世中,袁绍没有曹操的杀伐决断,也没有刘备的贤德服人(或曰城府),最终走向失败的命运也就不可避免了。

<2>

怎样评价袁绍这个人。

首先,作为一个领导者,袁绍战略格局和决策水平是欠缺的。

曹操与刘备煮酒论英雄时,给袁绍的评价是“色厉胆薄,好谋无断;干大事而惜身,见小利而忘命”。也就是外强中干,主意多但没主见,目光短浅没有战略格局观,分不清轻重缓急。

曹操对袁绍的概括性总结是非常准确的。

《三国演义》开篇不久,袁绍的出场就带来了东汉的分裂与内乱。十常侍祸乱朝政,袁绍给了大将军何进提了一个愚蠢建议——引入地方军队到首都讨逆。

而曹操对何进说,大将军你手握重兵,对付几个侍人(太监)只需要派狱卒去把他们抓起来就可以了,何必招惹各方诸侯的军队呢?

要知道,自古以来皇帝对掌握地方军权的人都是非常忌惮的,更不会随意让地方部队进到首都来。

屠夫出身的何进哪里懂这些,竟然接受了袁绍的建议。最终的结果是把董卓的军队引到了首都洛阳,董卓挟持了天子,群雄争霸的时代正式展开。

可以说东汉灭亡的直接的导火索,三国时代的展开,实在就是袁绍出的这个馊主意。其能力和决策水平可见一斑。

袁绍不仅在大事上缺乏判断能力,在小事上也缺乏主见。

关羽杀颜良诛文丑时,刘备正在袁绍军中。袁绍觉得刘备私通关羽和曹操,要斩刘备,而刘备做了合理辩解之后,袁绍马上又悔恨“险些误杀了好人”,前一分钟还大呼刘备“大耳贼”,后一分钟又责怪他的谋士们“汝等几使我受害贤之名”。

如此五次三番,不难看出袁绍毫无主见,完全被周围人的说辞左右。作为一方统帅,这是非常致命的。

第二,袁绍不具备海纳百川的胸怀和气度,不能知人善用

作为一个领导者,即使决策水平、业务水平低一些也不是十分要紧的,领导和团结团队才是第一重要之事。

刘邦就曾经说过:“夫运筹帷幄之中,决胜千里之外,吾不如子房;镇国家,抚百姓,给饷馈,不绝粮道,吾不如萧何;连百万之众,战必胜,攻必取,吾不如韩信。三者皆人杰,吾能用之,此吾所以取天下者也。”

刘邦正是有张良、萧何、韩信三人的辅佐,才打败了项羽赢得天下。

再比如说刘备,刘备虽然自己能力有限,但他能够笼络和驾驭能力比自己出色的顶尖人才。

在遇上诸葛亮之前,刘备是谈不上有任何战略规划的,不停的东奔西跑、到处投靠别人,狼狈极了。直到与诸葛亮隆中对,刘备才有了开创基业的清晰的战略路径——占荆州、取益州,结盟东吴,共御曹操,以待天下有变则直取中原,则霸业可成。

刘备能用诸葛亮,战略上就从无头苍蝇跃升到顶级规划,所以三分天下有其一。

有人说刘备这个人很虚伪。但其实认真看很多细节(当然是以演义为基础来说),不论他心里是怎么想的,如果一个人表面上能把“虚伪”做到极致,和真的真诚也没有什么差别了。

比如刘备身边的一干人中,张飞是一个非常”坑爹“的角色。

刘备当县令的时候,张飞把朝廷命官督邮吊起来打了一顿,刘备只好挂印走人,丢了县令这个官职。

要知道刘备是个卖草鞋出身的,能当县令已经是莫大的荣耀了,轮到谁身上丢了官,还不得郁闷和骂娘?然而刘备并没有责备张飞一句,只是说我们去投奔其他地方就好。

后来曹操离间刘备和吕布,而刘备知道是计,并不想杀吕布。张飞却自作主张跳出来,对吕布叫道:“曹操叫我哥哥杀你”。无端就和吕布结下了仇怨。

而后张飞守徐州时,又因为饮酒误事被吕布攻陷了徐州,连刘备的一家老小都被吕布俘获。即便这样,刘备也只说“得何足喜,失何足忧”,并不曾责怪张飞。

说刘备心胸宽广也好,刻意笼络人心也好,事实是张飞的错误要是按规矩处罚可以立斩好几次了,而刘备一句责罚的话都不曾加于张飞。人心都是肉做的,这样的事情张飞看在眼里,能不对刘备肝脑涂地以死相报吗?

刘备带团队是很有特点的,既能团结诸葛亮这样的高级知识分子,也能笼络张飞这样的屠夫。对待诸葛亮这样的一等一聪明人,刘备靠的是无条件信任,让诸葛亮感其知遇之恩而鞠躬尽瘁死而后已;而对待张飞这样没多少文化的莽夫,刘备靠的是义气和宽容。所以说刘备能知人、用人、御人,这实在是一种非凡的能力。

看演义,总觉得刘备很多决策、思路不可思议,不合情理。比如刘表让荆州,刘备偏不要,这是大部分人不能理解的。但最后的结果是那些聪明的人都失败了,刘备却成功了。所以说牛掰的人的想法都不是一般人能理解的。

反观袁绍,手下虽然有田丰、沮授、审配、郭图、许攸等一众谋士,却不能团结领导这批人。审配领兵,许攸心里就不高兴,工作上极不配合。沮授给袁绍提建议,袁绍不采纳,沮授又很不痛快。

谋士武将们相互勾心斗角、互相拆台,私下打小报告,窝里斗成一团。这也导致了后来袁绍在关键时点上屡屡犯错,以及许攸反水投向曹操,袁绍大败于官渡。

而袁绍也容不下反对自己的人,比如田丰就因为力谏反对袁绍出兵与曹操作战,而被袁绍免职下狱。作为谋士,谏言就是本质工作,连干本质工作都危及自身的话,还有谁敢跟着袁绍呢?

当然,袁绍有难处,领导不好当。

领导要是不喜欢下属说真话,那阿谀奉承、欺上瞒下的小人就会上位,久而久之,这个体系就会腐朽、出大问题。

但如果领导允许下属说真话(真话往往是有挑战性、有时很伤面子的),领导的权威又会被挑战,这也是一个大忌。

袁绍好面子,选择了维护自己的权威,就无法避免下属间的勾心斗角。当一个团队不是一心做事,而是相互拆台的时候,离失败就不远了。

这一点曹操就很有水平。曹操做关键决策时,都是把荀彧、郭嘉等逐个召见,分别听取意见,这样即便谋士不同意曹操的决策,也不会影响到他的权威,谋士们就敢讲真话。

再者,袁绍没有超越历史格局的视野和胸怀

什么叫超越历史格局?

对一人一事的评价和判断,都必须放在当时的历史时点来看,很多在我们今天看来不合理的事情,在当时就非常合理,不能用现代人的常识和理解来看当时的问题。

比如我们今天讲权力、公平、平等,这在今天看是天经地义的道理,但在古代可不是,在古代等级制度才是天经地义。

如果站在今天的时代来看,说等级制度是什么统治阶级的统治手段、是统治阶级用来哄骗天下人的谎言,那是超越时代在下结论了,是很荒谬的。否则为什么两千年来中国的历史只是不停的在更替朝代,而不是形成公民社会。

讲人人平等是有现实条件的。如果几千年前、甚至几百年前要讲人人平等,但粮食产量就只有那么多,你要求生存权平等,粮食就不够分,所有人都要饿死,所以生存权不可能平等。而等级制度的结果就是社会精英活得好,一部分老百姓勉强活着,另一部老百姓生存困难甚至饿死了,这很残酷,但在当时的时代和生产力条件下却是最佳的社会制度了。

再讲教育权平等,人人都要上学,首先面临的就是知识的载体——竹简、纸张、书籍是极度稀缺的,而且是极其昂贵的。更不要说老师、学校的配备更不可能。

现在说古代的读书人家徒四壁,只有一屋子书,好像很穷,那是现代人的观念,现在的书籍太便宜了。在当时一屋子书可能比现在一屋子钞票还要值钱呢。所以谈教育公平是天方夜谭了。

这样看,古代森严的等级制度并不残暴、也没有不公平,它是很适应当时的历史条件的。

在等级制度之下,一个人的身份往往比能力更重要,而这也是符合当时的主流思想。

比如在春秋战国时,打仗那可是贵族才能参加的事情,老百姓想去打仗还没有这个资格呢。再比如汉朝时,选拔国家干部的标准就是举孝廉,能举孝廉的人基本都是地方地主绅士这些大家族的人,然后他们的子弟到皇宫里面给皇帝当侍卫。所以能当侍卫的可不是平头百姓,都是贵族家的子弟。这都是等级制度的体现。

关羽温酒斩华雄时,袁绍的弟弟袁术就非常不屑。袁术说,我们这些王公大臣都尚且在这里相互谦让,刘备你一个小小县令和手下两个小卒,就来这里耀武扬威,实在不成体统。

这在今天看来,袁术就是个庸人了,不过以当时来看,袁术这样说在当时确实无可厚非。所以我们不能说袁绍、袁术不可理喻,他们的态度和用人思路在那时也是很合理的,只是说他们都没有超越自己所处的时代格局。

能够超越时代格局的人都是伟人。比如秦始皇,废分封、设郡县、车同轨、书同文,没有一样是过去存在的,在当时的人看来没有一样不是异端,不给秦国摸黑、污名的。秦始皇不仅是战胜了六国,更是开创了一个时代,没有秦始皇很难讲以后有“中国”这个概念的存在。但就是因为秦始皇太离经叛道,得罪的人多,承受的污蔑也就更多。

我们不要以今天的观念去批评古代人。我们现在看来很不合理的事情,当时就是很合理的;在我们现在看来很合理的事情,在过去也可能是离经叛道了。

曹操比袁绍,就是离经叛道的。关羽斩了华雄,曹操说:“得功者赏,何计贵贱乎?”

可见曹操对用人的认识,是超越了等级观念的,仅仅凭这一点观念的超越,曹操就做到了广纳天下豪杰。上至孔融、杨修这样的当世名士,下至许褚这种贩夫走卒,在曹操阵营里都可以找到一席之地。

而袁绍、袁术之流,吃着四世三公的老本,身边纵然有一群精英辅助,在英雄辈出的乱世中被淘汰也是必然了。

任何的进步都是基于改革,而改革就是在离经叛道,改革首先是观念上的革新。曹操能在用人上超越当时时代的等级思想,而袁绍不能,曹操就已经胜出一筹了。

<3>

前面我们分析了袁绍这个人的弱点,但具体到官渡之战,却是袁绍集团内部各派人事权力斗争、谋臣武将不停内斗,造成关键决策上接二连三的失误和失败,最终袁绍一步步走向败亡。

官渡之战时,袁绍一方是兵精粮足的,而曹操将士虽然勇猛,但拖到后期已经是粮草空虚了。而这时曹操往许昌催粮的书信被许攸截获,也就是曹军缺粮的情况已经被许攸掌握,这种军事机密对对手知晓,可以说曹操非常危险了。所以许攸赶紧报告袁绍,建议偷袭许昌,分兵两路进攻曹操。

而许攸不知道的是,和他素有不和的另一名谋士审配给袁绍写信举报了他,说许攸和他们家人在冀州时搞贪污腐败,滥受民间钱财。

袁绍本就没什么主见,加之许攸和曹操是发小,不仅不采用许攸的意见,反而大怒曰:“滥行匹夫!尚有面目于吾前献计耶!汝与曹操有旧,想今亦受他财贿,为他作奸细,啜赚吾军耳!本当斩首,今权且寄头在项!可速退出,今后不许相见!”

我们不知道许攸是不是真的贪污了,但袁绍对待许攸却采取了最失败的方法。

首先,即便许攸真的搞点贪污腐败,并不代表他的建议就是错的,袁绍应该就事论事分析。

其次,即便袁绍因此对许攸的人品和立场产生了怀疑,不采用他的计谋便是,却不应该大骂许攸,甚至威胁要斩首,即使要追究至少得等打完仗再处理这些非紧急事务。

再次,如果真的不放心许攸,也应该直接斩首或者下狱,而不是口头上严重威胁,行动上却放任自由,要知道许攸可是袁绍的核心谋士,掌握着所有军事机密。

果不其然,受到生命威胁的许攸,马上反水投奔了曹操,并献计一把火烧掉了袁绍的粮仓乌巢,袁军重创,一战反转了双方的强弱力量对比。

而袁绍集团内部的勾心斗角还远不止此。

就在乌巢被劫时,到底是去救乌巢,还是去偷袭曹军大本营以实现围魏救赵的目的,内部就开始了争论。最终主张去偷袭曹军的郭图的建议得到了袁绍认同,于派张郃、高览去劫寨,但曹军早有防备,二人大败而归。

这时候郭图再次展现了袁绍阵营内部自私自顾的风格。郭图因为自己力主的计谋失败了怕被袁绍怪罪,一方面郭图告诉袁绍,张高二人早有降曹之意,这次是故意战败的,一方面又派人赶去通知张郃、高览说袁绍要杀他们二人。

张高二人被逼得没有办法,只得投奔了曹操,转身就带着人马杀向袁绍。郭图完全因一己之私竟然拆自己一方的台,给曹操帮忙,给袁绍添乱。袁绍有这一群毫无底线的手下,焉能不败。

在袁绍起兵之前,谋士田丰就力阻出兵,袁绍听不下意见把田丰投下狱了。待兵败之后,袁绍幡然想起田丰的劝阻,大为悔恨。

这时,另一面谋士逢纪却马上出来落井下石,向袁绍造谣道:“丰在狱中闻主公兵败,抚掌大笑曰:‘果不出吾之料!’”袁绍大怒就斩了田丰。

<4>

可以说,袁绍的失败是一场彻彻底底的人祸。

与其说曹操打败了袁绍,不如说袁绍打败了自己。袁绍阵营内部的各种不和、内斗是造成这场战争失败的直接原因,没有上下一心的团结,表面上再强大都会不堪一击。

而袁绍失败的根本原因却只能是袁绍本人。

袁绍不能知人善用,下属们就摆不正自己的位置,就不停的勾心斗角来争权夺利。

袁绍也不能做出果断英明的决策,正确的意见得不到采纳,有识之士得不到重用,军心士气就受到打击。

袁绍既不团结下属,对下属也多猜忌怀疑。这些肯定也都被身边人看在眼里,于是手下们为了自身利益,利用袁绍的性格弱点不停的构陷竞争对手,即使会导致自身阵营的垮台也在所不惜。

所以这场战争失败的根本原因,最终应该归咎于袁绍自身。

用马基雅维里在《君主论》中的话来说,就是贤明的君主才能产生良好的谏言,而不是良好的谏言产生贤明的君主。

主帅是决定战争成败的最终因素。

以史为鉴,可以知兴替;以人为鉴,可以明得失。我们大部分人都做不了曹操、也成不了刘备,但我们或多或少都是一个“袁绍”。袁绍的个人性格、思维、格局或多或少在我们每个人的身上也存在,故以彼为鉴思考反省。