前几天,小川很委屈地和我说一件事。

“妈妈,老师明明说谁坐得好,就让谁先饭。我坐得直直的,其他同学也坐的很好,但每次老师都让一个坐的不好的孩子先吃。“

我摸了摸他的头说:”老师经常会这样吗?“

”嗯。“

”别的同学也这么认为吗?“

”好多同学都这么说。妈妈,老师这样做不公平,难道那个同学是老师的亲戚?“

这是小川第一次和我正式地谈“公平”这个问题。

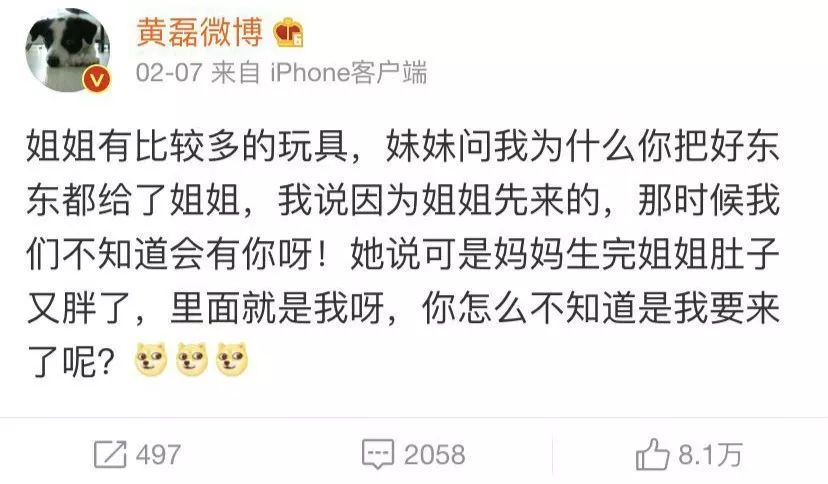

前些日子刷微博,看到黄磊也曾遭到“妹妹”的质问,“质疑”他不公平:

类似的“不公平”,孩子在生活中可能还会遇到很多:

为什么我和弟弟都看电视了,妈妈只批评我?

为什么我成绩比他好,最后得奖的却不是我?

为什么他各方面都不突出,却能连任班长?

未来的成长路上,他还会遭遇更多“不公平”的事。

我要如何引导他,既要保护他的公平意识,又能让他接受“不公平”的客观存在,不被所累所困,积极地去面对。

我想了很久。

到底公不公平,

并不是孩子想的那么简单

孩子开始在意“公平”,在意“差别”,从根本上当然是件好事。

这说明孩子长大了,他们开始对世界、人与人之间的关系进行有深度的认识和思考,并构建了自己的标准;说明他已经形成强烈的规则意识、正确的是非观,具备了公平意识。

我们当然要肯定和鼓励孩子追求公平的想法和行为。

所以,当小川寻求我的支持时,我很坚定地告诉他:“如果老师真的不公平对待学生,她肯定错了。”

“老师真的就这样不公平!”小川坚持自己的说法。

于是,问题来了,当孩子告诉我们,说自己受到不公平对待时,我们该如何回应?

首先,要坦诚地告诉他:这是一种非常普遍的现象。

因为只要有人的存在,相互之间就有比较,有比较的时候就会衍生出公平与否的判断。

但这个世界没有绝对的公平,就像大与小,高与矮,贫穷与富有,美貌与丑陋一样都是比较出来的,而“公平”也是相对于“不公平”而存在的。

其次,还要告诉孩子公平不简单,需要适应性地看待公平。

研究表明,在孩子眼里,“公平”总是可以与“平等”或“相同”互换的。

换句话说就是,他们认为每个人都应该获得相同的时间、注意力、特权,以及薯片。

作为成年人,我们知道这种想法过于简单和理想,我们需要帮助孩子们理解公平并不是简单的“一刀切”,很多时候需要具体情况具体分析。

我就从不同的角度来剖析“公平”这个概念,顺便给大家提供一些与孩子沟通的小脚本。

需求不同

关注点:引导孩子看到人与人的不同需求,因为公平与否,很多时候都是基于个人需求的。

沟通脚本:

你的朋友一整天都没吃东西了,你刚用完晚餐,我还应该给你们提供同样数量的食物吗?这种情况下,什么是公平或不公平的呢?

“妹妹太小,已经走不动了,此时我要给你们提供相同的帮助吗?”

有时在孩子的眼里,公平就是别人怎样,我也要怎样。

如果忘了自己是否需要,一味用“公平”(相同)去衡量周围的一切,难免就会产生抱怨情绪。

这时,与其纠缠到底公不公平这个问题,不如引导他忠于自己的需求。让他多问问自己:我到底需要什么?需要吃糖吗?需要喝水吗?我得到的是我需要的吗?

兴趣不同

关注点:解释公平有时也要考虑到欲望和兴趣这个角度,因为每个人喜欢的东西是不同的,不论是食物、游戏、颜色,还是书籍。

沟通脚本:

你喜欢跳绳,但是弟弟不喜欢跳绳。

为了公平起见,我就要让他和你每天都训练跳绳,并一起去参加跳绳比赛吗?

我们要让孩子明白,这个世界是多样化的,要允许多样性的存在,不能用统一的标准去衡量所有的事物。

努力程度不同

关注点:多和孩子聊聊努力和坚持的重要性。可以给孩子传递这样的信息:投入更多的时间和精力,通常就能收获更多。

沟通脚本:

如果一个人一周都在为艺术比赛创作作品,而另一个人在比赛截止日期前的最后三分钟在纸上随意写下一些东西,他们是否应该获得同样的奖励和表彰呢?

我们要引导孩子了解,公平并不总是意味着所得相同。

虽然有时大家做的是同样的工作,但因为付出不同,结果也会有差别,正所谓一分耕耘,一分收获。我们要学会从投入和获得两方面综合地评判公平。

经验不同:

关注点:让孩子知道,随着一个人年龄、经验和能力的变化,“公平”在他们的脑中也在发生着变化。

沟通脚本:

你知道怎么骑自行车,而你的小妹妹太小了,还不能骑,你俩在过生日的时候都应该得到一辆自行车吗?

你的弟弟很容易被吓到,而你喜欢恐怖故事,你俩应该读同一本书吗?

我们要帮助孩子认识到,每个人因为年龄、能力、经验等因素的差异,眼中的公平,立足点是不一样的。

不能仅仅站在自己的立场上评判公平,有时跳出自己的小圈子,结论可能大不相同。

当孩子学会从更多、更弹性的视角审视公平时,原来简单判断下的“不公平”现象也许就会减少很多。他们将能以更成熟、全面的态度面对人际交往中可能出现的问题。

我跟小川解释了不同的角度,最后他认同,大概是因为那个同学很调皮,吃饭又很慢,老师为了鼓励他,所以会经常让他先吃饭。

于是,他心里的委屈慢慢平复了。

比起什么是公平,

如何对待公平更重要

但,如果孩子遭遇真正的不公平,他不明白为什么,他更迷茫自己该怎么面对:“难道自己想要公平一点,有错吗?”

我们可以试着这样跟他说:

古往今来,公平就一直是我们追求的目标。这一点永远没有错。

几千年前,孔子就提出了“不患寡而患不均。”

40年多前的一天,美国黑人民权领袖马丁·路德·金就在华盛顿林肯纪念堂前,呼吁让包括黑色和棕色人种在内的所有人,都享有同等的权利。

今天,我们依然在为争取各种公平而努力。

所以,从自身出发,我们必须要求自己成为一个公平公正的人,平等地对待他人,客观地看待周遭的事物。这是做人要遵守的基本准则。

但反过来,当我们面对不公平对待时,需要先接受它的存在,不为它所困;然后以积极的心态面对它、解决它。

心理学家詹尼弗孔斯特曾说:“虽然人们无法左右生活中不公平的现象,但肯定可以左右自己对生活中不公平现象的反应。”

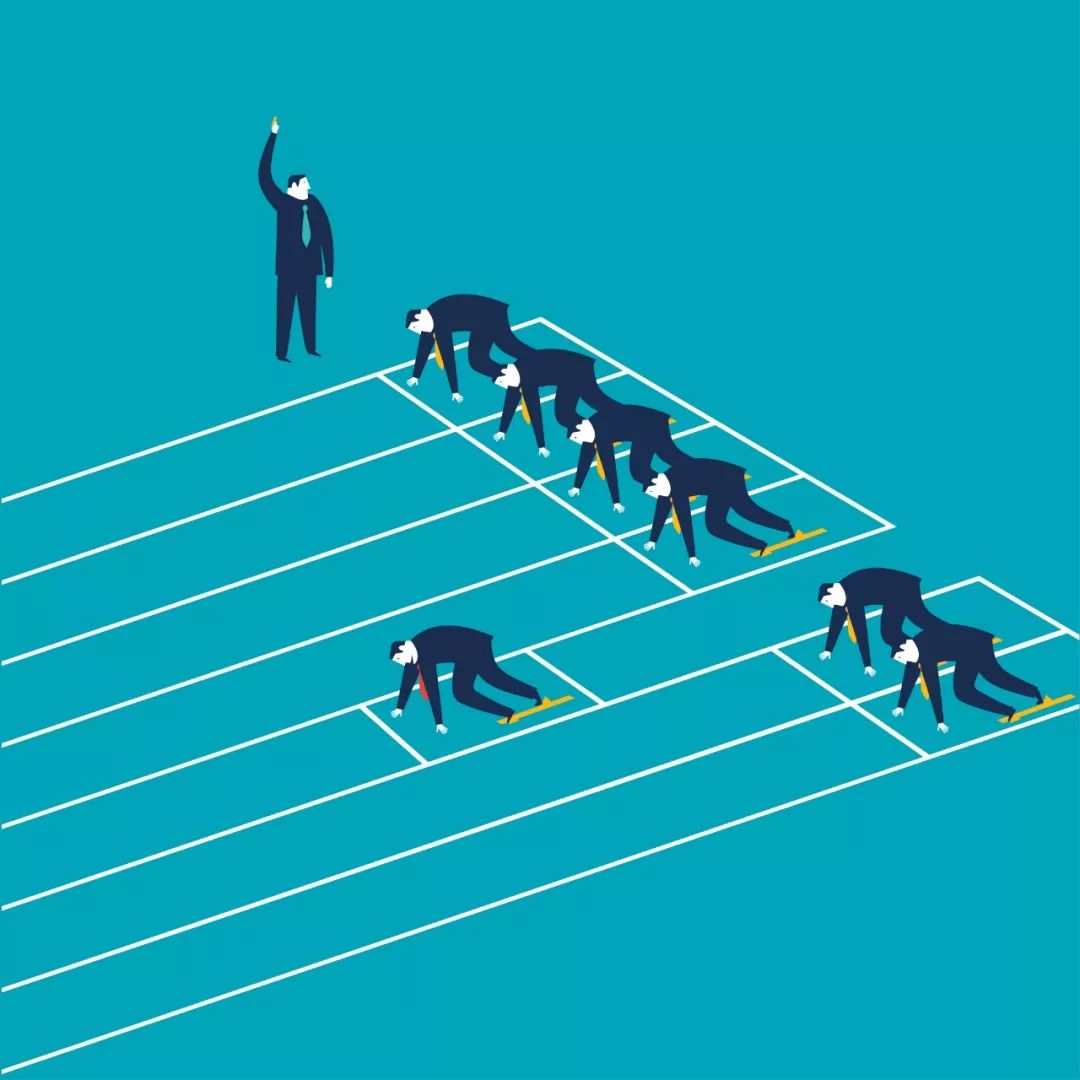

《极限挑战》第四季中,有这样一期节目:

面对一群学生,黄渤他们问了大家6个问题。如果谁对哪个问题的回答是肯定的,就往前走6步,否则就得待在原地。

这6个问题很平常,却不简单,将孩子的见识、资源、家庭环境等都暴露了出来:

1. 你的父母受过大学以上的教育吗?

2. 你的父母给你请过1对1的家教吗?

3. 你的父母是否让你持续学习一门特长?

4. 从小到大,你是否有出国经历?

5. 父母是否承诺要送你出国留学?

6. 从小到大,你是不是爸爸妈妈心中的骄傲,他们是不是经常在亲友面前夸耀你?

当所有问题结束,有人已经遥遥领先,有人还在原点,一步未动。

原本的同一线开始变得参差不齐,然后他们告诉学生说:这就是你们的起跑线。

看了有点扎心,有些人奋斗一生的终点,也许只是别人毫不在意的起点。

由不得我们不承认,这世界本就是不公平的。

但游戏并没有结束。

节目组让所有学生从现在站立的起跑线开始,一起奔向学校的室内篮球场。

所有孩子都拼尽全力奔向学校的体育馆。

最后冲到前20的人,是之前站在前面的20人吗?

有,但不全是,甚至后面跑过来的人占到更多。

即使不公平的起点,但依然有相对公平的机会。

起跑线虽然靠后,但通过自己的不懈努力,依然可以冲到前面。

刘墉曾跟女儿这样说过:

孩子,你愈大,愈会发现这世界上有许多不公平。

对那些不公平,你或是强力去抗争,如同美国黑人争民权一样,用上百年去争取;

再不然你就要把那愤怒化成力量,在未来有更杰出的成就,以那成功作为“实力的证明”,也用那成功对你的敌人做出反击。

但是记住:你可以化悲愤为力量,但你不能怨恨。因为怨恨只可能使你更偏激、更不理智,甚至造成更大的失败。

我想,这就是面对不公的最好姿态:淡然接受,不自怨自艾,也不怨恨敌视,努力奔跑,同样能抵达终点,看到最美的风景。

以上,是我和小川说的话,也分享给所有的孩子。

(内容来源于网络,版权归原创者所有,如有侵权请及时联系)

↓往下看更精彩↓

精选最新的2019年优质内容,让生活更精致

★点击播放★即可查看。

▼ ▼ ▼

喜欢我们的内容就点“在看”分享给小伙伴哦