终于拥有了一个不需要加班的双休日。睁眼第一件事,下单买电影票,去看《少年的你》。冬雨和千玺都是我喜欢的新生代明星,喜欢就要实实在在——为喜欢的花钱。

星座运势说,我这礼拜一定要“放下滤镜”去看待事情。这部片子的上映一波三折,但越是艰难,越有巨大的反弹力,何况它本身有着强大的粉丝效应和话题讨论度。这点,我心里是有准备的。不过两个多小时的观影,还是给了很多意外之喜,感觉自己的粉丝滤镜更重了呢...

书归正传。

青春题材,却没有栀子花百褶裙的唯美,现实题材,却没有生搬硬套歇斯底里的呼嚎,只有局促/嘈杂/破败/多雨的烟火人间。

坐在影院里的我,关于高三,已经很难想象十一年前的那个夏天,也许真像片中说的那样,长大就一点好:记性会变差。

但这不妨碍,去陈念的世界里找到共情,那种活在低谷,渴望借高考之力振翅飞出的迫切。因为这个愿望,很多事情是可以忍耐的。比如同学的欺凌,母亲的不归,甚至是朋友的自杀。

但她毕竟不是一心只读圣贤书的书呆子,冲出围观吃瓜人群,把校服盖到胡小蝶身上,是她那一点点冷漠包裹下的真实和善良。

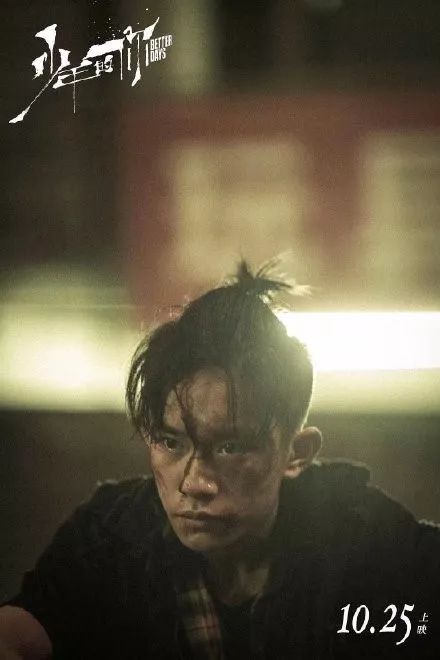

故事的另一个主角小北,有着和陈念完全不同的生活轨迹,父亲离世,又被母亲遗弃,他在底层靠拳头存活,对被欺负只会愤恨哭鼻子的陈念说:我和你不同,挨了打就要打回去。

初次的碰撞里,好学生与小混混的鲜明对比,为关系的建立,拉开了空间。

李银河老师对这片的影评里解析说“人和人相互吸引只有两种可能,一种是心性相似气味相投,一种是天差地别相互吸引,陈念和小北显然属于后者。”

但是,随着故事的推进,似乎又让他们的关系回到了前者。

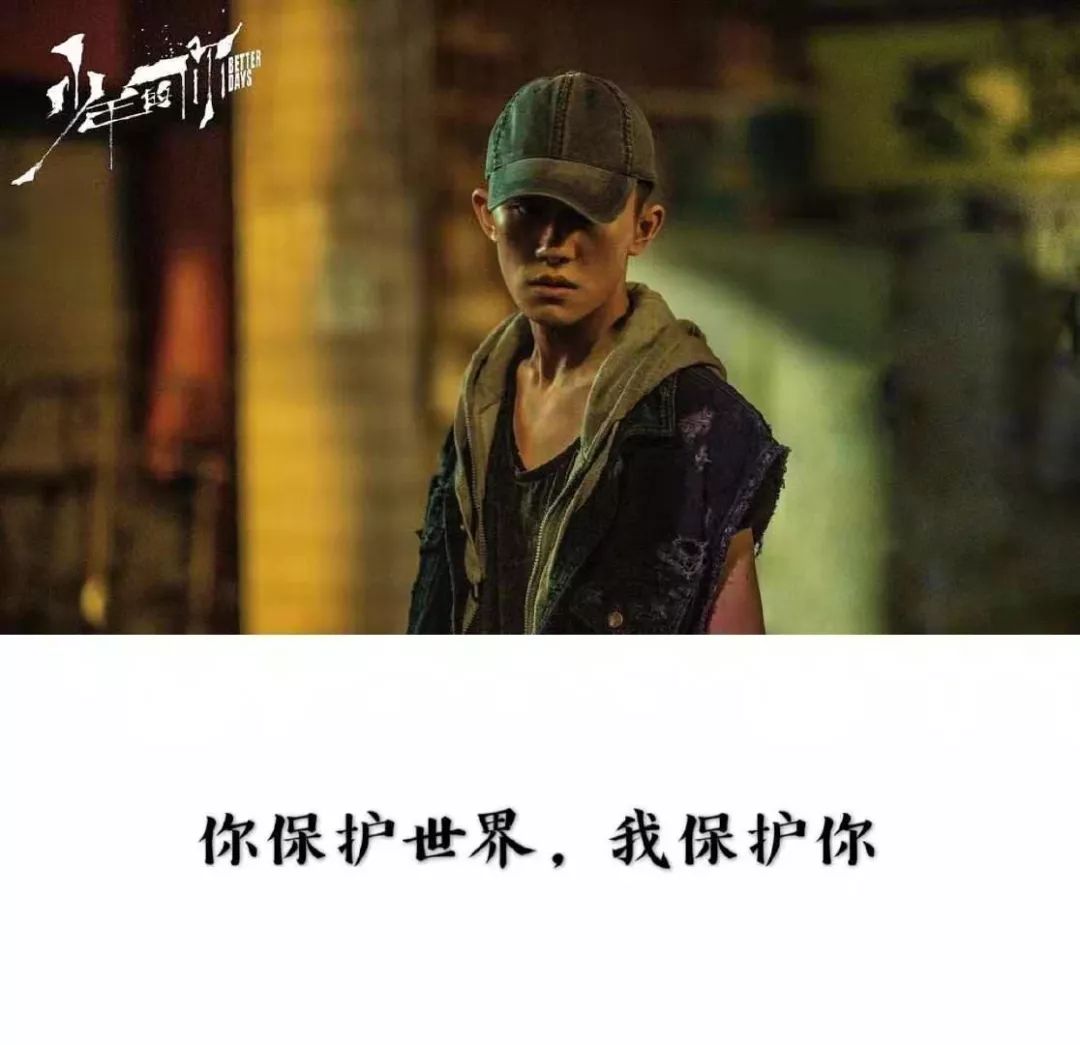

专心读书的陈念,被同学变本加厉的羞辱,会坚定的说不原谅,也会伸手把加害者推下楼梯,混迹赌场见惯黑暗的小北,也会偷笑着送陈念上下课,让她走在前面,叫她好好学习,给她买零食,替她出头。

第二次的交集,找警察/找大人未能得到伸张的屈辱,使他们再度见面。她请他保护她一个月,他答应了,也做到了。

一张“欠一次”的小纸条,是这一段故事里为数不多的温暖少年心思。导演用白天黑夜的快切给了这段少年恋情“实锤”:

第一次坐小北的摩托车,陈念双手背在后面紧紧抓着车座,后来她双手环住他的腰身,脸紧紧贴着他的肩膀;第一次载陈念走在路上,小北嘴唇倔强的抿着,一言不发,后来他嘴角常常带着隐约的笑意,连扎着的小辫儿都彰显出他内心的意气风发。

美丽故事的开始,悲剧就在倒计时。

自那个路口红灯亮起,事情就开始变坏了。也宣告第三次的角力开始。这一次,不是陈念和小北两人的你来我往,而是他们已经成为一个整体,需要一起面对一个宏大课题——人生的选择。

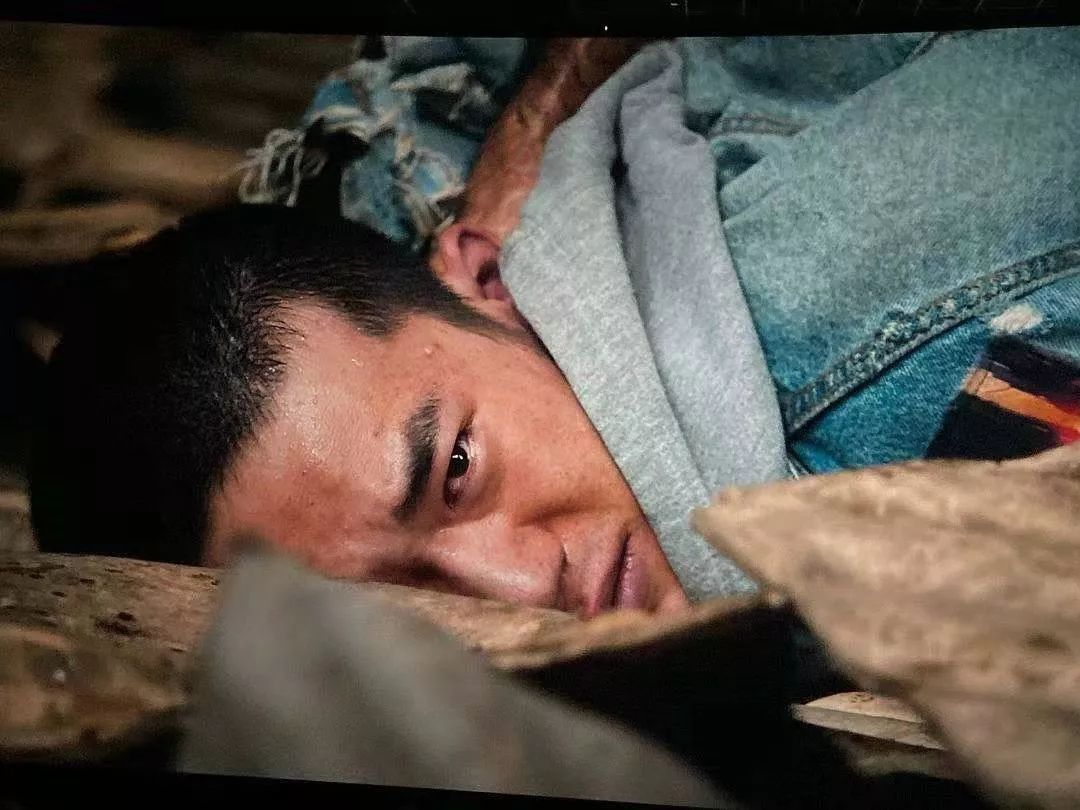

废弃楼里他对她说?:“我这个人什么也不是,没脑子,没钱,也没有未来,可是我喜欢一个人,我想给她最好的结局。"审讯室里他看着自己错过的那个陈念被欺负的夜晚,握着拳头,眸光犀利的反驳警察:我不认识她。监狱探望一段,两个人长达三分钟的无台词,纯表情表演。?

题外话:四字弟弟这种沉浸式的表演,一度让我想起张静初在《门徒》里演的吸毒犯,据说她当时为了研究角色去过多次戒毒所。有时候“不太会”的演员,需要这种笨功夫,完全抛掉自己,沉浸于角色人设,对自己发狠的演法,最终是会让人深信不疑的。导演敢于用这样多的“怼脸”大特写,也反证了这一点。

以前小北说陈念太干净了,什么都不懂。其实到后来,哪怕张牙舞爪头破血流,他所表现出的也不过是简单澄澈的少年心境。

正因为这种类似,两个人成了可以相依为命的关系。他对她坦白,你是第一个问我疼不疼的人,她拦住要出门寻仇的他,第一次哭出声...

?

词语的夸赞总觉不够精准,电影院里此起彼伏的啜泣声说明一切。影后加身的冬雨贡献了复杂度和层次感超越安生的哭戏,四字弟弟的眼睛,肢体,妆容,都完美契合了小北,也在这一段实现了一个“好演员”的盖章加冕。想必这次出圈是必然的了。

和《七月与安生》最后的反转再反转一样,这个故事里也在最后安排了几次这样的转弯,高考第一天晚上,警察审问中,陈念和小北的相互扶持不动摇,一度让人胆战心惊,又不禁叹息一声:真好。真好他们还是绝对相信“约定和誓言”的少时年纪。

大人世界,只有郑警官看在眼里,识破了他们的秘密,但没有人相信他,片中的女警觉得一个人不可能会为另一个人做到这个地步,背上强奸罪和杀人罪,郑警官回答:?你和我不会,但他们会,他们是少年。

我们常常开玩笑“大人才做选择,小孩子只会all in”。郑警官这个角色设置是很妙的,可说是成人世界与少年之间的摆渡人,是比陈念和小北更通透,更前一步,又比老警察和女警更悲悯,更慢一步的一个人。两次和老警察的谈话,描绘出来他的成长:羽翼丰满,热血未凉,收放自如,给这个故事的前因后果做好了总结陈词,维护了正义,也坚持了善良。不像一些影片似是而非的开放式结局,总叫人意难平。

ps:大概是年纪大了,真的只喜欢确定的事情。

故事的尾声,陈念重新参加高考,后来成了英语老师,小北继续陪伴她上下班。不同的是,以前小北去见陈念,总是把帽衫拉起来,躲避摄像头,而现在,他可以光明正大的跟在她身后,实现了他们并肩走在阳光下的约定。

天,终于亮了。

在门口等检票时候,看了李银河老师的影评,很纯粹的个人赞叹,因着老师本身的社会地位,算是至高的评价,文中她重点分析了主角陈念和小北为什么能建立起影片里那样的关联。

仍记得当初《七月与安生》上映期间,陈可辛导演曾说:我们的电影不是刻意的去描绘感情,而是注重刻画人物关系。

再度坐在影厅里看同一个班底制作的影片,深切感受到了写作者和创作者之间的共鸣。只有用心推敲,把关系建立起来是合情合理的,一切故事才能讲的逻辑清楚,没有明显的漏洞。而且技法如此细腻醇熟,大量前后呼应的,凸显氛围的,交代变化的镜头语言,让细节控上头。

?

导演曾国祥、监制许月珍、编剧林咏琛、李媛、许伊萌...大屏幕上出现的创作班底这串名字,就代表了某种带着成功标签的隐喻,如果说好的班底是成功的一半,演员的表演则让这个故事画上了另一半,让电影变成了一个圆,圆满的圆。不久也会变成一个个奖杯吧大概率。

一直觉得喜欢是一种形而上的东西,看过片子的这个下午到晚上这段时间,想了很多。人生是有时差的,年少的时候会在故事里找自己,现在会假设自己经历这些,成为这样,因为你明白知道有些事只是发生在别人身上的“奇迹”。一概而论不免偏颇,但人是可以有偏爱的。 我对冬雨和千玺的喜欢大概就是一种偏爱吧。

小北想给陈念最好的结局,创作者给这个故事最好的结局,我倒觉得这电影在话题敏感/尺度较大/原著融梗争议这些束缚下,最终解禁上映,也算是最好的结局,对演员,对教育领域和娱乐行业来说,都算。

以前看《天狗》的时候,义愤填膺,不解它为什么被禁。坐在电影院里看这个片的前十分钟,也就明白了它迟迟不能上映的原因。最近在追的一个剧《没有秘密的你》,虽然改编自韩剧,但进行了中国化的处理,针砭时弊了律师行业/教育领域/职场的一些现实问题...总的来说,感觉有些作品被选中,关了门,但也有些作品被挑出来,上了台。虽然《少年的你》成片里也有为上映而出的明显快剪痕迹,但总归是出来了。

总要有人举起火把。

?

10月

?

扫码能关注我

弃捐勿复道 努力加餐饭

文中图片来自网络,如有侵权,请联系删除。