周

末

社

科

微

谈

猜猜这是哪个字?

是象形字,字形像长须

、长足

、薄翼

的蟋蟀。

上图的四个字都是甲骨文里“秋”的部分写法。“秋”,最初指的不是季节,而是指的蟋蟀这种虫,因为它叫的声音很像“秋秋秋秋秋”。蟋蟀鸣叫也是天气转凉、秋天到来的信号,随后便有了“秋”这一字义。

而法布尔在《昆虫记》里则是这么描述蟋蟀的:“蟋蟀是个地道正宗的哲学家。它似乎清楚地懂得世间万事的虚无缥缈,并且还能够感觉到那种躲避开盲目地、疯狂地追求快乐的人的扰乱的好处。”

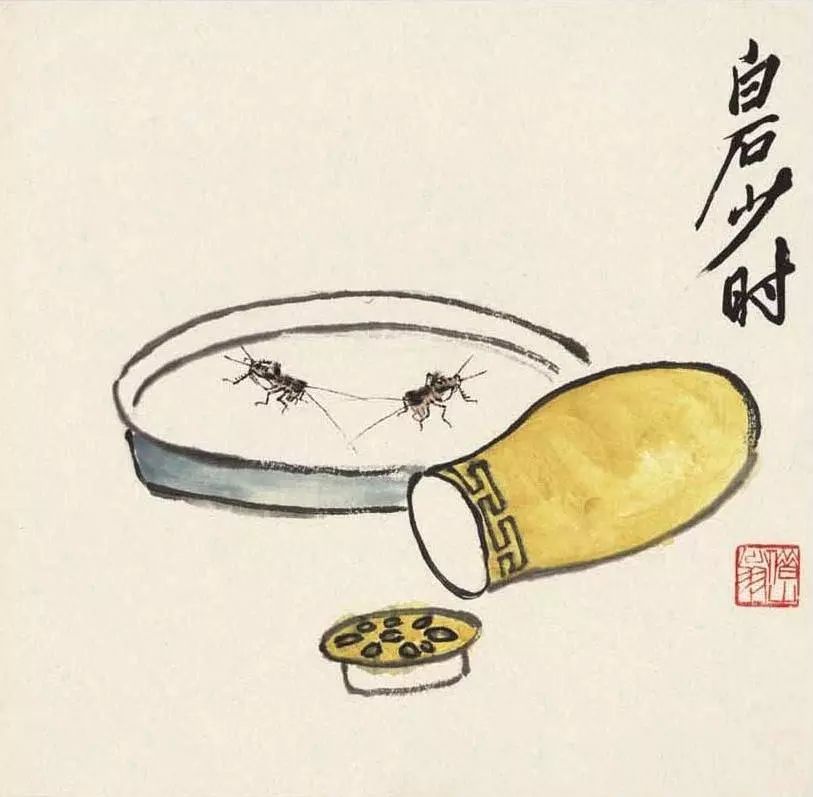

蟋蟀,又名蛐蛐、促织、吟蛩,形似蝗虫而小,有角翅,两长须,善鸣,性猛,好斗。

斗蟋之风,盛于南宋

我国斗蟋文化历史悠久,唐代《开元天宝遗事》载:“宫中秋兴,妃妾辈皆以小金笼贮蟋蟀于枕畔,听其声。于是民亦相效之。”说的是到了秋天,宫中妃嫔们就会捉蟋蟀并用特制的小金笼圈养起来,放在枕边,听蟋蟀的鸣奏曲。可见,唐代喂养蟋蟀之风已经流传开来。

而驯斗蟋蟀则是到了南宋才逐渐形成风气。《西湖老人繁胜录》中记载,杭州人好养蟋蟀,衍成风气,“每日早晨,多于官巷南北作市,常有三五十火斗者。”《梦粱录》中也提到,京城中有一些“闲人”,在街市上“专为棚头,斗黄头,养百虫蚁、促织儿。”所谓的“棚头”,提供斗蟋蟀的场地,主持赛事,招徕看客,然后从赌资当中抽取一定的酬金。这一类人虽然为正人君子所不齿,却也是蟋蟀之乐中不可或缺的人物。

而在南宋诗词中,关于斗蟋的着墨并不少。南宋词人姜夔《齐天乐·蟋蟀》序中写道:

丙辰岁,与张功父会饮张达可之堂。闻屋壁间蟋蟀有声,功父约予同赋,以授歌者……蟋蟀,中都呼为促织,善斗。好事者或以三二十万钱致一枚,镂象齿为楼观以贮之。

就是说在宁宗庆之二年(1196)秋天的一个晚上,姜夔与张镃一起在张达可家饮酒,听见蟋蟀叫声,于是相约以蟋蟀为题,各写一词。词中也反映了当时斗蟋之风盛行,甚至有人以三二十万钱购买骁勇善战的蟋蟀。张镃则是回忆起儿时捉蟋蟀、斗蟋蟀的趣事儿,他在《满庭芳·促织》中写道:

月洗高梧,露漙幽草,宝钗楼外秋深。土花沿翠,萤火坠墙阴。静听寒声断续,微韵转、凄咽悲沉。争求侣,殷勤劝织,促破晓机心。

儿时曾记得,呼灯灌穴,敛步随音。任满身花影,犹自追寻。携向画堂戏斗,亭台小,笼巧妆金。今休说,从渠床下,凉夜听孤吟。

刘和平 《蟋蟀篇》

蟋蟀宰相,玩物丧志

谈到蟋蟀,则不得不提到贾似道,他被写入《宋史·奸臣传》,不务正业,玩物丧志,曾带着蟋蟀上朝;国难当头,作为宰相,还能悠哉写下《促织经》,这是世界上第一部研究蟋蟀的专著,何其可笑!

南宋末期,朝纲废弛,禁止外戚干政的“规矩”被打破,贾似道依靠裙带关系,三朝任相,一手遮天二十余年。贾似道当权之时,正是蒙元加紧南侵之际。南宋咸淳三年(1267),忽必烈挥师南下,进攻襄阳,襄阳告急。《宋史·贾似道传》载:“时襄阳围已急,似道日坐葛岭,起楼阁亭榭,取宫人娼尼有美色者为妾,日淫乐其中。”国家危难之时,贾似道不思御敌消难,反而整日大肆营建,日夜饮酒淫戏,充耳不闻窗外事,兀自逍遥。不仅如此,他还痴迷于斗蟋蟀赌博,认认真真撰写《促织经》,谆谆教导人们喂养蟋蟀需用"鳜鱼、菱肉、芦根虫、断节虫、扁担虫、煮熟栗子、黄米饭"。一次,他与妻妾和赌友们蹲在地上斗蟋蟀,其中一位赌友甚至还拍拍他的肩膀笑着说:“这就是平章大人的军国重事吧。”将斗蟋蟀作为“军国重事”,可不是“蟋蟀宰相”吗?

襄阳陷落后,蒙元大军直指临安,贾似道无奈率精兵13万出师应战。1275年,宋军完败于丁家洲,几乎赔光了全部“家当”,贾似道兵败逃跑。丁家洲一战,南宋丧失了最后一点军事实力,国家灭亡,已经是迟早的事情,对此,贾似道罪责难逃。

于水 《斗蟋蟀图》

以斗为始,以和为终

由白露而至寒露,是斗蟋蟀的最佳时节。中国人对斗蟋蟀的喜爱丝毫不输西班牙人对斗牛的狂热,随着经济快速发展,人民生活水平不断提升,越来越多的中国人爱上了斗蟋蟀这一雅趣。在忙碌的生活节奏中,因为斗蟋蟀而结缘的人聚在一起,友好竞争,增长技艺,促进交流,有益身心健康,正所谓“以斗为始,以和为终”。

在杭州,南宋斗蟋文化成为国内唯一成功入选非遗的鸣虫文化。

齐白石 《蟋蟀斗趣图》

参考文献

《玩在宋朝》[M],于左,商务印书馆 ,2012.10

《斗蟋蟀》[J],张瑞,《三联生活周刊》,2012.10

《“蟋蟀”玩垮了南宋最后半壁江山 》[OL],微信号:历史树

往期精彩回顾

●上城区召开全区公安工作会议,陈瑾对新时代全区公安工作这样强调

●中国社区建设展示中心新馆正式亮相!

●不忘初心再出发 牢记使命勇担当丨上城召开主题教育工作交流会

来源:区社科联 华语之声