目前,日均收入低于1美元的贫困人口全世界至少有8.65亿,或许正因为这种迫切需要改变的状况,才使得诺贝尔经济学奖在今年选择了“穷人经济学”。以表彰他们“在减轻全球贫困方面所提出的实验性方案”。

诺贝尔经济学奖在颁奖辞中写道,2019年诺贝尔经济学奖获得者进行的研究,大大提高了人们抗击全球贫困的能力。在仅仅20年的时间里,他们以实验为基础的新方法改变了发展经济学。

三位诺贝尔经济学奖得主中的阿比吉特·班纳吉和埃斯特·迪弗洛合写过一本叫做《贫穷的本质:我们为什么摆脱不了贫穷》的书。这本书与他们的研究观点也是一致的,在这本书中,他们揭示了穷人为什么贫穷。

很多人都认为,穷人是因为懒惰、缺乏毅力、目光短浅、沉于享乐等原因才陷入贫穷,但班纳吉和迪弗洛通过实证研究发现,在欲望、弱点、理性、意志、大脑记忆等方面,穷人和中产阶级并相差不大,而最大的差别在于,贫困的境遇,导致穷人接受信息的渠道受限,造成他们许多的误判,这些错误反过来制约穷人的发展,并使人陷入恶性的循环。

比如,没有太多的收入来源自然没有退休计划、自我学习提升的计划、医疗保险,而疾病、没有专业知识和能力、丧失养老保障又反过来形成了一种恶性的循环,让其陷入贫困难以挣脱。因为自身被贫困束缚,没有自我学习提升的计划,自身也就没有教育孩子的能力,同时还没钱给孩子生活、医疗、学习的保障,最终又使得这种恶循环代代相传。

《时代周刊》的专栏作家芭芭拉?艾伦瑞克,是一位来自于美国的细胞生物学博士,她出身底层,父亲是一个矿工,前夫是名卡车司机,因此特别关注美国底层社会的真实生活。1998年,她在年届60的时候,三次深入美国底层,假扮穷人,做起餐厅女服务生、女佣公司清洁工和沃尔玛销售。她发现,穷人之所以贫穷并不是因为懒,缺乏毅力,而是陷入了一个难以摆脱的循环。

芭芭拉·艾伦瑞克在自己的书中写道:”一个穷人若无法凑出两个月的租金去租公寓,就只能出高价按周付去租一个房间。若他只租到一间房间,他就没法自己做饭,只能吃便利商店食物,例如快餐、热狗,比自己做饭更贵,而且还缺乏营养。若他没有钱办健康保险,一旦生病就一切都得自费。

除了这类生活上的陷阱,更大的陷阱在于穷人很难去提升自己。芭芭拉?艾伦瑞克事后总结,连续高强度的工作(体力劳动),消耗了她大部分的思考能力,连轴转的工作剥夺了她的一切兴趣爱好,第一次打工时她还能每天抽一小时读书,到后来,她每天只能在吃晚餐的时候守着电视机放空一会。

穷人因为生活所迫,很难提升自己,本质上是在“不急迫,但长期非常重要”与“急迫,但长期不重要”之间,选择了后者,这也是因为对短期生活所迫的无奈,而选择放弃长期的利益。

其实,这些并不是穷人的专利,而是常见的人性。城市中经济条件更好的中产也同样如此。在日常生活之外,在重复性、无提升性的工作之外,是否有精力、金钱、毅力去安排额外提升自己的工作、学习计划,体现了一个人的理性与自律的能力,也是判断一个人能否持续上升的一个预测力较强的标准。不过,被生活所迫,损失长期利益,对城市中产而言,仅仅关系到职业提升,而对收入更低的人来说,则会影响到自己,甚至自己孩子的一辈子。

所以,要想解决贫穷的问题,单纯依靠穷人自己是不可能的,仅通过救济和补助也是不可持续的,这必须由政府在制度上打通阶层流动的通道,从根本上消除问题。比如,过去中国脱贫政策很多在于补贴,最终造成大量穷人产生补贴的依赖症,而现在更多的是通过政府免费的职业教育方式去提升穷困阶层的专业技能,给予他们“脱贫的基础”,以及通过普惠医疗,防止脱贫后疾病造成的返贫。

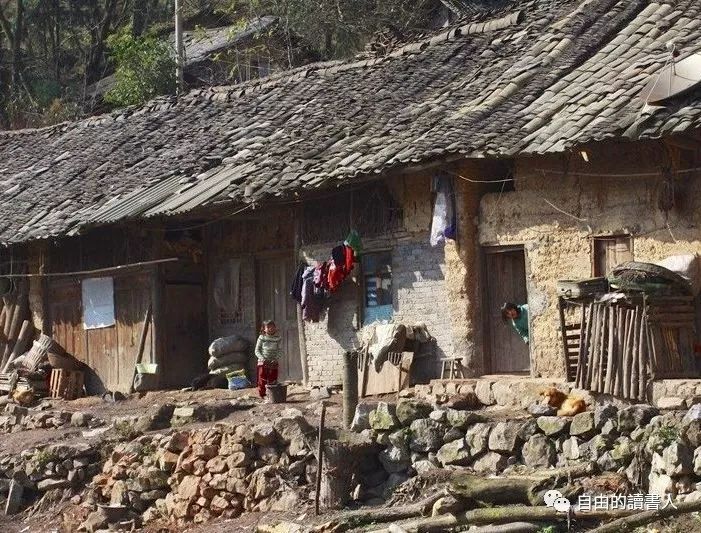

罗斯高教授是斯坦福大学国际研究所高级研究员,他在中国做了37年调研,主要研究中国农村的发展。他有很深的中国情结,对中国农村留守儿童的教育现状非常担忧。他发现,人的知觉、专注力、运动能力、语言能力、解决问题的能力、情绪调节能力等等,都会在3岁前基本成型。三岁之前母亲的陪伴、给孩子读书,对孩子上小学的表现有很大的影响,这种间接的影响会持续到孩子上初中,进而影响到孩子能否上高中。而是否能上高中,对孩子人生影响巨大。所以他提出,政府应该想办法,让外出打工的妈妈回到老家,带几年孩子。

他的观点,引来很多批评,很多人说他“何不食肉糜”,然而,这些批评也有其道理。母亲需要打工,才能解决自身温饱问题,才能给孩子提供足够的营养让其成长,收入压力才是这些母亲眼前最紧迫的事,所以母亲只有放弃更重要的、但看起来却不那么紧迫的“陪孩子读书”,以满足眼前迫切需要解决的生存问题,哪怕这样的选择最终会给孩子长远的人生带来负面影响,也是无奈的选择。

但是,罗斯高真的是对中国社会没有深刻的认知,所以才提出“何不食肉糜”的建议吗?其实并不是,罗斯高,在中国做了37年研究,非常了解中国。他的政策建议是基于留守儿童很难进入城市提出的,这是一个很现实的问题——中国特色的户籍制度。

城市是解决问题的最终方向,更好的办法应该是让孩子到城市里来,因为城市的规模效应,能够更低成本地向孩子提供更好教育、看护,而父母也能在不降低收入的情况下,更好地教育孩子、维持更好的亲子感情。

从更深的层面看,中国的贫困是一个城乡结构的问题,城市所能提供的机会与溢价,很大程度上能帮助贫困的农民。所谓城市溢价,简单的说,就是收入、教育质量、医疗水平比农村更好。然而,户籍制度造成了中国社会城乡之间自由流动的问题,阻碍了农民和他们的孩子获得“城市溢价”。农民工也很难在工作的城市落户,他们的子女更难在父母工作的城市接受教育,还不能享受本地的医疗保障系统。

随着互联网与一些新的商业模式的出现,克服了原来的地理距离与商业层级,压缩了商品流通的渠道,使得城市的溢价缓慢流向更多的贫困人口。比如,阿里和拼多多的扶贫模式,观察一下它的模式不难发现,是压缩了商品流通的层级,减少了运营成本,这使平台上的商家可以直接向农户收购农产品,降低了自身的采购成本;而农民摆脱了对原有采购商的依赖,有了更多的销售选择,不仅可以卖给商户,还可以通过网络平台以更高价格直销。

这种“拼农货”的模式,将贫困县的农田,和城市的写字楼、小区更紧密的联系在一起。从经济学的角度看,这种模式很有效,其本质就是让贫困农民得到了“城市的溢价”,而且是在不离开农村的情况下得到城市规模效应的溢价。城市溢价注入农村,带来了劳动力的回流。

正是因为“身在农村却可以得到城市的溢价”一定程度上,避免了罗斯高的无奈。看起来罗斯高的困境似乎通过中国独特的“穷人经济学”得到了一定程度上的解决。不过值得注意的是,中国的农村人口规模巨大,扶贫之后还有城乡之间存在的平等问题,这些挑战绝非一个平台、一个模式所能解决的。比如,要承接城市溢价,大农场效率更高,那么小农户如何变为大农场?这牵涉到更深、更难的土地改革问题;再比如,城市溢价往农村流转,毕竟是有限的,而大城市的溢价又高于中小城市,所以最终的办法还是人往城市走,如果都往大城市走,那么中国的中小城市化政策又该如何变?这又是社会体制改革的难点所在。

诺贝尔经济学家阿玛蒂亚·森在书中尖锐的指出:贫困到了极端,便是饥荒,造成饥荒的原因,很多不是缺乏粮食,而是社会体制,包含国家财政、社会分配制度和保障制度。从乌克兰大饥荒到埃塞俄比亚、孟加拉国、六十年代的中国大饥荒,造成惨剧的根本的原因都不是因为粮食短缺,而在于政府权力在分配中的滥用,各种错误的财政政策、社会保障制度的不健全等。

建立完善的社会保障制度,需要以社会公正和平等作为前提。拥有完善的社会保障制度的国家,即使贫富差距增大,却不会产生社会危机。社会保障制度不完善的国家,当贫穷危机到大多数人生存的时候,富差距就能转化为贫富者的冲突和对立。