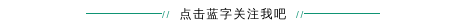

2019年10月14日,2019年诺贝尔经济学奖揭晓,获奖者为阿比吉特巴纳吉(Abhijit Banerjee)、埃丝特·迪弗洛(Esther Duflo)和迈克尔·克雷默(Michael Kremer)。

官方获奖理由为:表彰他们“在减轻全球贫困方面的实验性做法”(“for their experimental approach to alleviating global poverty”)。

要是搁以前啊,我是万万不敢对诺贝尔奖做出任何评论或想法的。毕竟能得诺贝尔奖,一定是在其研究领域做出了重大贡献的高端人才,仰望还来不及,怎么敢想到要把它当作一个评论话题呢。

(所以可能是最近胆子肥了,想了想反正诺贝尔经济学奖的来头就不明不白的,我评论一两句也不算膨胀哈

![]()

...)

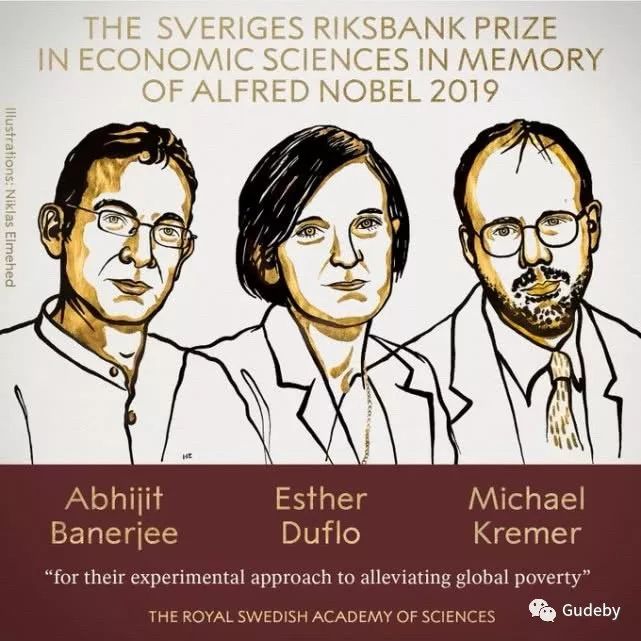

不过,这篇文章并不是我冲动之下的结果。起因在于一本书:《贫穷的本质:我们为什么摆脱不了贫穷》。

这本书的作者就是本次得奖者中的阿比吉特·巴纳吉和埃丝特·迪弗洛。很巧的是,在他们得奖前,我刚阅读完这本书。

当时看这本书,给我的感觉就是:这是一群不把穷人当人的“扶贫者”。除了在描写案例时使用到的冰冷词汇,更让我无法理解的是,一个在印度出生的美国经济学家,为何不研究“如何让印度迈入改革,摆脱半封建体制”的实践方法,而是花费大量的时间去写出“如何使发达国家对发展中国家的援助恰到好处”,继续为资本主义站台。

书中提出很多观点,诸如:使穷人陷入“贫穷陷阱”的并不是粮食的匮乏,而是因为人们并没有完全了解到微量营养素的重要性。也就是说,粮食不重要,粮食中的某些营养成分,比如说含铁等矿物质的微量元素对穷人的健康影响更大。

又比如:对于人们的健康问题长期难以得到根本性解决的原因,是因为人们质疑政府或非政府组织提出的“完美计划”,因此错过了最佳的治疗时期。

再比如:作者在研究肯尼亚人口增长的问题时,对于青少年怀孕率极高的因素之一是这么描述的:“女孩认为,一旦为有钱的“甜爹”(非洲俚语,也就是“老色鬼”)生下一个孩子,那么他一定会负责任地照顾自己...所以如果明知怀孕对于自己来说代价很大,却仍然这样选择,那么这就说明她们是主动的。”

以上内容,可能放在经济学中是一个很正常的研究性理论观点。但我仍然恐惧和鄙视于这背后隐藏的——穷人和女性可能就是一个“实验品”——这种不可扭转的歧视和偏见。

有了上述的基础,我们再回过头来看一下这次诺贝尔经济学奖。

01

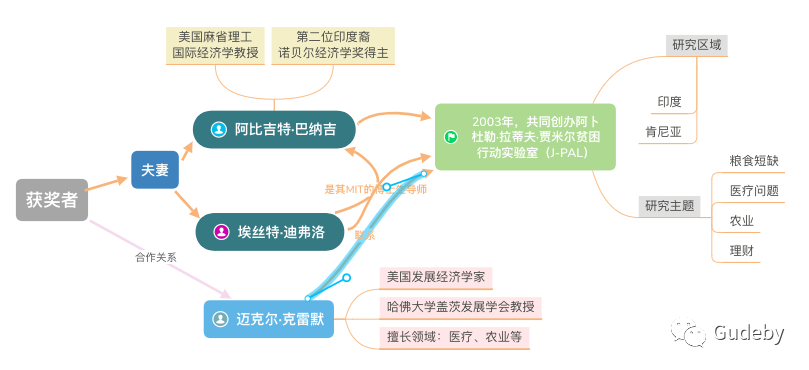

史上第二个诺贝尔女性经济学家

本次获奖者中,阿比吉特·巴纳吉和埃丝特·迪弗洛是一对夫妻。他们二人连同迈克尔·克雷默,共同创办了以麻省理工学院为基地的阿卜杜勒·拉蒂夫·贾米尔贫困行动实验室(J-PAL),致力于研究发展中国家的微观经济问题。

所以这次得奖的结构是:“夫妻店”+“同事档”。

而埃丝特·迪弗洛这次能够获奖,一方面是由于共同参与了这项研究成果,另一方面其实是因为她是“女性”。

这并不是歧视女性。相反,更多的是出于凸显西方国家追求“性别平等”的美好愿景。

“女权问题”一向是西方国家中最看重的政治话题之一。

我们看美国民主党最近又在热火朝天开始竞选辩论了,各方的政策口号不一,但基本上在“性别平等、种族平等”上达成了一致。

因此,为了不给大家造成诺贝尔奖只颁发给男性的印象,同时瑞典又是一个出了名的“女权主义”发达国家(据了解,瑞典女性无论是在政治、工作、生活等方面,都有相关法律进行保护。比如在企业招聘时,女性人数必须要满足一定的比例,否则就会被告

![]()

),埃丝特·迪弗洛就很lucky的成为了历史上第二个女性诺贝尔经济学奖得主了。

天下苦“zheng治正确”久已。

02

随机对照试验法

那么,这次获奖的创新方法是什么呢?

其实是模仿医学中为评估新药的效力而采用的随机对照试验法(RCTs)。

为什么要采用这个方法?这个方法好处是什么?如何用这个方法来应用到研究扶贫效果的问题上?

这里隆重推荐陈平老师的讲解视频!可以说是讲的非常清晰了!

(没有时间看视频的朋友,可以看我下面文字介绍~)

先从医学的概念上来理解一下。

我们都知道中医和西医是完全不同的两套体系。喜欢中医“望闻问切”的人,一般是对西医的方法论持怀疑态度的,因为他只是被西医问了两三个问题,开了一堆药方就回去了,并没有感觉受到西医过多的关照;而喜欢西医的人,则会相反。

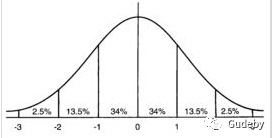

所以不同的文化就会导致出不同的医学理念。西方为了传递普世价值,假设世界是大同的,相信科学发明价值是普遍适用的。这个假设是可以满足随机对照试验法的,剔除掉特殊性的因素(假设特殊性因素影响很小),在样本中随机抽样,基本满足统计的正态分布。

我们假设随机样本是印度的人口,正态分布的两边就是极穷和极富的人口数,因为占比很小,所以不会影响到平均值。这个理论最最基本的运用就是人均GDP(大家看看自己的工资单就知道被人均了多少了...)

根据以上的理论,才产生的对扶贫群体的样本随机对照实验。

也就是说在找不到一个完全对立的对照个体的情况下,我们假设所有条件都是一样的,把特殊因素全部对冲掉,选中和不被选中的概率、得病和不得病的概率、大家庭和小家庭的概率等等,都是各占50%的。

但这个实验本身存在一个bug,那就是没有考虑到人作为个体的差别性。

每个人从出生到死亡的成长路径是不一样的,会形成不同的人生观、世界观和价值观,再传递至身边的人所产生的影响也会大不相同。比方说,在两个家庭中出生的小孩,由于双方父母个体三观的不一致,会导致小孩的受教育程度、营养健康程度以及未来收入程度肯定是不一样的。

而这些,并无法通过大批量的、不加区分的扶贫可以帮助的,也无法通过简单的用“质”和“量”,去决定最终政策效果的好与坏。

所以说,这个理论方法可能也就只能是理论方法了...

03

扶贫??谁比中国有经验!

这次官方颁奖理由一出,我就问号脸了!What?扶贫贡献?!那应该非我们的袁隆平爷爷莫属啊!

什么?不能只评一个人?要评一群人?

那干嘛不选我们国家的广大zheng府官员呢!肯定比这三个人有经验得多!

什么?还不行?为什么?

对不起,我们只评资本主义国家,你们的体制我们不接受,况且你们近几年风头很盛,评给你们才怪!

噢,难怪了,原来这就是诺贝尔创始人不开设诺贝尔经济学奖的原因啊!