“诺贝尔经济学奖”北京时间10月14日下午5点49分,诺贝尔经济学奖揭晓。

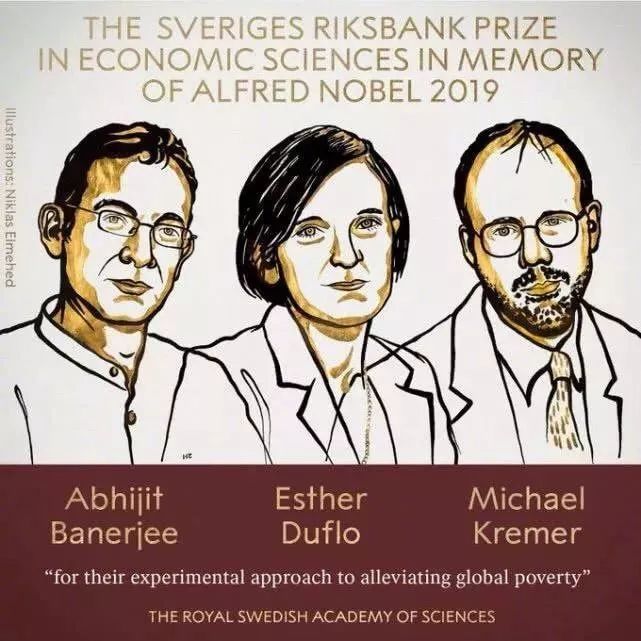

今年的获得者有三位,分别为印度的阿碧吉·巴纳吉(Abhijit Banerjeen)、法国的艾斯特·迪弗洛(Esther Duflo)和美国的迈克尔·克雷默(Michael Kremer),他们的主要获奖理由为——“为减轻全球贫困所做出的实验性方法”。

初听到这个“贡献”,感觉有点莫名其妙,贫困问题一直存在,且一直都没有有效的解决方法,他们这三人所谓的“实验性”方法,真的可以解决全球贫困问题?

仔细了解了一下“诺贝尔经济学奖”,这就有意思了。这个奖项其实跟设立诺贝尔奖的诺贝尔本人并没有关系,最早在1901年就开始颁发的诺贝尔奖,最初的只有五个,分别是物理学,化学,生物和医药学,文学,还有和平奖,是没有经济学奖的。

经济学奖是在1968年瑞典中央银行增资补充设立的,全称叫做“瑞典中央银行纪念诺贝尔经济科学奖”(The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel)。也就是说,经济学奖得主的奖金不是来自诺贝尔的遗产,而是由瑞典中央银行的一个特殊基金。

瑞典中央银行设立它的初衷,是在二战的背景下,瑞典中央银行试图追求独立性:不能为了瑞典政府搞福利老是印钞票了,对财政部长唯命是从。所以当时的瑞典央行行长阿斯布林克就想了个办法,搞一个瑞典央行纪念诺贝尔的经济学奖,借用诺贝尔的威望,去给那些支持自由市场、反对社会民主主义的经济学观点颁发一些奖。从而借着人们对经济学获奖者的崇敬,反思高福利的社会民主主义,更靠近一点自由市场,通过塑造政治经济层面新的舆论空气的方法来对瑞典的经济政策施加一个影响力。

这样瑞典央行既蹭了诺贝尔奖的名望和热度,又提升了瑞典央行自身的声誉,还通过资助对市场经济友好的经济学家左右社会的经济思潮,从而制衡瑞典无所不在的社会民主主义。

回到这次的经济学奖本身,这三位学者通过大量的田野调查来探究贫穷和穷人的特征,通过免费提供治蛔虫药物来观察对儿童学习成绩的影响,儿童摄入营养对人力资本形成的影响……不对吧,科学的结论不是应该通过*大样本随机双盲测试*吗,他们这控制单一变量的研究方法,能得出科学的脱贫方法?应该不能。

在他们的实验中有这样一个例子,说是在摩洛哥的一个偏远山村,遇到一个人,说自己吃不饱饭。问他,如果你有更多钱,你会用来干什么呢?他说,会用来买食品。可就在调查的过程中,经济学家发现这个人的家里有电视机和DVD播放机。就问他,你都吃不饱,你还买这些?他的回答是:哦,电视机比食物重要。

在进一步的走访调研中,这几位经济学家发现,即使是农村极端贫困人口,食品消费也只占总消费的36%-79%。他们并没有把所有的收入都用来吃饭。那剩下的钱花到哪里去了呢?可能是过节,可能是婚礼和葬礼。全家人省吃俭用,就是为了在全村人面前摆一次阔……

他们的研究虽然不能得出具体解决贫困的结论,可还是值得思考。

在巴纳吉和迪弗洛的《贫穷的本质》这本书里,他们说,我们和穷人之间的区别其实很小:缺乏信息、信念不坚定、有拖延症等等,穷人的那些毛病,我们身上都有。那为啥我们比他们活得好呢?他们的答案是:有很多东西,我们是不知不觉得到的。比如,我们住在有自来水的房子里,就不用想着每天早晨往水里加消毒剂。又比如,我们每天能接触到大量的信息,给小孩接种疫苗这个事就是常识,不需要被说服。并不是我们更聪明,而是因为我们浸泡在现代文明的大水漫灌里面,个人能力差一点,没关系,社会系统会帮助我们,有很多选择不用面对。但穷人们不一样,他们要做很多的选择,这造就了每一个穷人都不一样,都有其独特性。

在庆幸自己活在现代社会的同时,不由得反思,在“新概念”满天飞的情境下,有什么是通过现代科技可以解决,却还没有使用它,甚至是抗拒它的事物。

在ABCD中选出正确答案。这不算是选择,真正的*选择*是在没有“标准答案”的情况下,作出最符合当下利益的决策。