简·丁伯根

累嘚斯and乡亲们,首先,祝贺巴纳吉、迪弗洛、克莱默三位经济学家荣获2019年诺贝尔经济学奖。本周五,我们接着往下聊诺贝尔经济学奖。上一篇文章,我们讲了集经济学家中的优秀工匠和工匠中的优秀经济学家于一身的第一届诺贝尔奖获得者拉格纳﹒弗里希,其实,第一届诺贝尔奖获奖的是两个人,今天我们介绍的这颗璀璨到亮瞎眼的巨星就是上一篇我们提到的与弗里希一同获得第一届诺贝尔经济学奖的荷兰经济学家简·丁伯根大佬。相较于工匠弗里希,丁伯根先生对经济计量学的探索更侧重应用。他们作为第一届诺贝尔经济学奖的得主,后人真的无法望其项背。因为,毕竟即使你有能力得这个奖,你也没机会穿越回去当第一了。

1903年4月12日荷兰海牙的一个知识分子家庭里一只萌萌的小baby——简·丁伯根出生了,拥有语言博士学位的老爸掐指一算,这孩子日后必成大器,于是十分注重对孩子的教育。书香家庭的老丁伯根夫妇为培养孩子们对科学的兴趣提供了良好的环境。他们鼓励孩子们学习自然科学,用简洁的语言来阐述科学的理论。皇天不负有心人,在他们的四个boys中,出了两个诺贝尔奖获得者。(简·丁伯根他的弟弟尼可拉斯·丁伯根,因发现动物个体及群体的行为模式,于1973年获得诺贝尔医学奖)

19岁时,萌宝丁伯根摇身一变成了帅学长,考入了荷兰莱顿大学,攻读物理学。莱顿大学,你是不是没听说过?没听说过不要紧,小编来介绍一些。(正经脸)它是欧洲目前学术声誉最高的综合性大学之一、荷兰持续运作中最古老的大学、一所聚集了精英和政商界王室翘楚的贵族学校。

23岁大学毕业后,帅学长丁伯根延续了家庭专心于学术的优良传统,继续求学,经过三年的战斗,26岁就获得物理学博士学位(鼓掌)。刚走出校门的丁伯根很不幸又很幸运。不幸的是,这一年刚好是1929年,也就是大萧条开始的那一年,初入社会就要面对全球性的经济大衰退,要知道在此之前荷兰可是称霸全球的商业帝国。面对这突如其来的打击,丁伯根懵了,What should I do? But幸运的是这次经济危机激发了他对经济学的兴趣,并深深地爱上了这朵欲盖弥彰的红玫瑰,借助数学的桥梁,以及“参谋长”保罗﹒埃伦弗斯特教授的鼓励,他毅然决然走上了对经济学的求知之路。(他对经济学的爱慕其实在读博期间就已初见端倪,他的博士论文就是以“物理学和经济学中的最小值问题”为题的)(斜眼)。

简·丁伯根先生对经济学的探求之旅可分成三个阶段。每一阶段都具有其独特的开创性成果。

第一阶段1929年博士毕业至第二次世界大战期间

简·丁伯根的家庭有着深厚的学术研究传统,同时对社会问题也有浓厚的兴趣,这对简·丁伯根的一生都产生了巨大影响。丁伯根年轻时便加入了荷兰社会主义青年协会,而后又成为荷兰社会民主工党的成员,博士毕业后,丁伯根正式步入仕途,进入荷兰政府工作。此时面对经济大衰退(1929年—1933年),经济学界有各种各样的商业循环理论用于分析大萧条的原因,众说纷纭,但他们的分析大多基于理论推理,如上一篇文章所说,偏重于质的分析。丁伯根可是标准的理科出身啊。在理科生的眼中,这里有一个巨大的问题,不严谨啊不严谨!严谨懂不懂?那当然了,最严谨的学科是什么?当然是数学。于是他致力于通过数学方法探究其中的经济波动原理,把大量的数学模型引入经济学研究中:

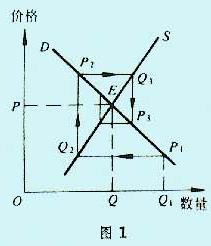

丁伯根首先提出了蛛网理论:1930年丁伯根创建了说明单个市场周期的“蛛网理论”,对,就是大家学习微观经济学的第一章最后一节所讲的蛛网理论。在讲理论之前,我们先以土豆的例子演示一下:

那一年的华清池旁洪涝交加,给常吃土豆的娃娃留下太多愁,土豆欠收了,原来3块钱一斤的土豆买不到了,5块钱才抢到一斤,唉!第二年,种土豆的刘大爷一想,去年土豆5块钱一斤,那我种出1000斤岂不是大赚一笔,然而隔壁老王也这么想的,还有邻居大老李(上期价格决定本期供给量)。于是第二年的华清池旁土豆丰收,给常吃土豆的娃娃解决了忧愁,然而种土豆的大爷们开始忧愁了,土豆供应过多,降价处理才1块钱一斤(本期价格决定当期需求量),赔死了。到第三年,老王老李一看去年也不赚钱呀,于是第三年都改种玉米了,刘大爷呢性格有点犟,嘿我就不信了,我再坚持一年试试。结果第三年因为种土豆的人少,土豆又涨价了,价格涨到了4块钱,刘大爷大赚一笔。邻居大老李一看土豆价格又涨了,我也还是跟着种吧,于是第四年大老李再次加入刘大爷的阵营,土豆供应又多了,价格又降下去了,降到了2块钱。大老李种一次赔一次,也赔出教训了,第五年不敢把土地全用来种土豆了,他自己想了个法儿,留一半土地陪刘大爷种土豆,能不能赚看命了,好歹还有一半地养活自己,也就听天由命了。结果第五年,因为种土豆的人少了,价格又回升了,涨到三块五一斤,大爷们疯了,年年跟着土豆价格转悠,年年调整土豆产量,年年几乎赚不着钱,最后兜兜转转土豆价格终于落回原来的3块钱。

大家看明白了吧,所谓蛛网理论,说明的就是是某些商品的价格与产量变动相互影响,引起规律性的循环变动。说的明白点,就是前一年的价格决定后一年的供给,而后一年,即当年的价格决定当年的需求。蛛网模型多用来反映农产品市场的情况。

在当时,资本主义经济危机不断发生,从1873―1907年,就发生过5次世界性经济危机,此时面对的大萧条更是令人惶恐,这引起了丁伯根对经济周期的思考。于是,丁伯根先生就琢磨着,能不能设计一个模型,建构于数据基础之上,能够真实模拟经济学运行周期?如果能构建起来这个模型的话,那么,通过对这个模型的研究和控制,是不是就能对预测和控制经济危机作出一些有益的探索呢?基于扎实的数学功底和严谨的态度,丁伯根从量的角度研究资本主义经济周期运动,试图从中找出这些变动的量的关系,并据此设计出种种模型,来估量和预测周期波动的情况。他相信,联立方程是反映大量不同性质的经济活动水平相互依存关系的最好手段,他把统计方法用于宏观经济问题的研究,用以解释历史上的经济周期波动,还创立了用于预测经济发展趋势的数量分析。1936年,丁伯根小试牛刀,创立了一个具有24个联立方程式的荷兰经济计量模型。紧接着又根据历史统计资料,利用数学和数理统计方法,对各种商业循环理论进行统计检验,写成《商业循环理论的统计检验》。书中,首次用了48个方程式替美国建立了完整的宏观经济计量模型,把通行的统计方法用于宏观经济问题的研究,从而开创了一个全新的经济学分支,即经验宏观经济学(48个方程式咱就不列了,反正咱也不会解)。此时这一波稳中带狠的操作赢得了经济学的青睐。

第二阶段 第二次世界大战结束到50年代中期

大萧条刚刚结束,紧接着爆发了第二次世界大战,世界经济再次受到冲击。第二次世界大战结束后,基于资本主义国家恢复经济的迫切需要,简·丁伯根此前研究的价值日益被各国所公认,于是在42岁时被聘为新成立的荷兰中央计划局(CPB,独立于财政部,是荷兰唯一负责宏观经济预测的部门,具有很高的权威性和独立性)局长。中央计划局干嘛的?当然是建设国家经济的!计划局局长是干嘛的?当然是制定经济政策的!理科出身的局长怎么制定政策?当然要使政策数学化!数学化的目的是什么?当然是为各项政策找到最优的价值目标!于是丁伯根为了系统地论述经济政策问题,将政策变量划分为三类,即目标、数据和工具,把经济政策看做是由许多相关的政策目标组成的,而这些政策目标的实现又依赖于足够数量的政策手段,这是丁伯根的一个具有创新意义的见解,其理论精髓被总结在“丁伯根法则”中。

#丁伯根法则#

丁伯根法则是由丁伯根提出的关于国家经济调节政策和经济调节目标之间关系的法则。该法则告诉我们:一种工具实现一种政策目标最有效率,而如果试图用一种工具实现一种以上的政策目标,便会因目标之间的冲突而降低效率,甚至会背离目标而出现更加失衡的状态,即一种政策工具只能解决一个问题。简化一下,就是农民伯伯都懂的:一个萝卜一个坑,一个坑里种多了萝卜,就会营养不良甚至长不出来哦。

第三阶段 20世纪50年代以后

长期的经济政策数学化的尝试,使丁伯根对“发展计划”这个课题日益产生了浓厚的兴趣,1955年,他辞去了荷兰中央计划局局长的职务,随后被聘回荷兰经济学院任发展计划学科教授,回到大学专门从事教学与科研工作,有了充裕的时间用来研究发展中国家的“经济计划”问题。

简·丁伯根始终如一专注于对经济学的研究,将一生献给了经世济民的经济学理论事业,他创建或参与创建了现代动态经济学、经济计量学、经验宏观经济学、发展计划的理论以及国际经济合作和一体化的政策和理论,终于在1969年获得了诺贝尔经济学奖(撒花)。同时,由于丁先生对促进第三世界国家的长期发展做出了广泛的努力,深切关注人类福利,因此丁先生还被推荐为诺贝尔和平奖的候选人,果然优秀的人到处散发着光芒呢(天使)。

好的,筒子们,今天的逗趣经济学诺奖篇就到此结束了。为了让筒子们更好的了解丁伯根先生对经济学所做的贡献,小编特意准备了大佬的主要著作清单,诸位渴望得到经济学芳心的青年们,可自行借鉴!

主要著作有:

《商业循环理论的统计检验》(1939年)

《1921—1933年美国的经济周期》(1939年)

《经济计量学》(1959年)

《经济政策论》(1952年)

《经济政策的集中和分散》(1954年)

《经济政策:原理和设计》(1959年)

《1870—1914年英国的经济周期》(1956年)

《论文选集》(1959年)

《改造世界经济》(1962年)

《经济增长数字模型》(与博斯合著,1962年)

《国际经济一体化》(1965年)

《发展计划》(1968年)

《收入分配》(1975年)

长

按

关

注

逗趣经济初体验

文字‖宋春芳

排版‖宁雅蜜

指导‖王乾宇