【编者按】章回体中篇传奇故事《吴国乡传奇》共分七章,已连续7个工作日在“仑苍广角”微信公众号相继推出,至10月25日全文结束。因该文系连续7天以每天写一篇的速度即写即播,错误、疏漏之处在所难免,现初步作了修改,用完整版推出,以飨读者。

【中篇传奇故事】吴国乡传奇(完整版)

作者:廖榕光 吴达生

(仑苍衙内吴国乡故居)

第一章 少年才俊

公元1755年,也就是清乾隆二十年,在南安二十七都的仑美乡(即今南安市仑苍镇仑苍村衙内)的一户普通农家,随着“哇哇”的婴儿哭声,一个男孩诞生了。时值深秋傍晚,父亲吴飞升望着当门远方的笔架山,正红霞满天,蔚为奇观,欣喜异常,给新生的儿子取名国乡。“国乡”两字取自范仲淹忧国忧民的名篇《岳阳楼记》“去国怀乡”之句,取其不管去到那里,都不能忘记家乡之意。显然,这位吴老先生对儿子充满期待。

吴飞升是儒生出身,妻子也出身诗礼人家,粗通诗词。他们自幼就教国乡读千家诗。吴国乡自幼聪慧过人,又十分勤奋,上书塾时,过目成诵,在乡里出了名,人们都称他为“神童”。

(图片来源于网络)

他每天上学来往都要经过墩坂洋,洋中建有榨糖的糖铺,他和他的伙伴经常在那里逗留玩耍。

深秋时节,金风拂面,对面封山的一片枫林,经霜凌落,漫山红遍,远远看去,如云如霞,非常壮观。糖铺的老板粗通文墨,早就听说国乡很聪明,有意试一试他的才华。这天,他看到吴国乡和他的同窗伙伴放学又来到糖铺,便捧出刚刚烹炼的香喷喷的红糖,放在桌上,对他们说:“孩子们,今天我要试一试你们作对子的知识学得怎么样,做得好赏红糖,任随你们吃个够,学不好今后休想再来糖铺喧哗”。此时已近中午,国乡和他的伙伴们早已肚子饥饿,眼巴巴望着桌上的红糖,口水都要流下来。糖铺老板指着英溪畔的翠竹和古苍寨上的青松说道:“先以竹和松为首字做个对子”。吴国乡笑着说:“这容易!竹影侵溪疑凤驭,松声度岭隐龙吟”!老板听后,心中非常诧异,暗想,这孩子小小年纪,对联却意景清新,气魄不凡,将来必定成才。他举头看到对面高大峻峭的龙湖山(又称壶山)层峦叠翠,松风呼啸,想了一会儿,便又出题道:“风回壶谷,湖动声喧如啸虎”。吴国乡暗自思忖,这出句乍看平常,实是暗藏玄机,里面的“壶、湖、虎”三字同音韵,着实不太好对。沉思片刻,突然仰头看到远处封山的景色,灵机一动,便对道:“霜染封山,枫红叶落似飞蜂”。用里面的“封、枫、蜂”与之应对,老板听后,抚掌大笑夸道:“妙哉!妙哉!果然是神童!”

糖铺老板兑现了诺言,取出了红糖让大家吃了个够。然后又请吴国乡为糖铺书写一对春联。吴国乡连称不敢班门弄斧,推辞再三,但老板真心诚意,说道:“快要过年了,今年糖铺的春联就用你写的喽!”无奈只得要来纸笔,根据古人留下的“两辗榨成甘露汁,四锅烹出白沙金”的糖铺联,一挥而就。虽然略带稚气,但毕竟铁画银钩,刚劲有力。在场观看的人都拍手称赞。

第二章 初露锋芒

春去秋来,日月如梭。转眼之间已到了乾隆三十四年,吴国乡已经长成翩翩少年了。这期间,他经过乡村私塾启蒙,又到县学进修,学业大有长进,顺利地通过了县试,府试,院试,取得生员资格,就是“秀才”了 。这时,他才十五岁。

公元1789年,就是乾隆五十四年,吴国乡已经35岁了。立秋将至,三年一届的省试在即。一天大早,吴飞升夫妇把国乡叫到跟前,说道:“儿啊,你年已长成,学业也有成就,如今秋闱将至,你应该去求取更大的功名,方不负这几年发愤攻读也”。国乡双膝跪下禀告双亲:“我家耕读继世,儒素家风相延,其乐融融。儿愿躬耕垄亩,朝夕奉侍双亲”。父亲道:“汝已是满腹经纶,岂可埋没于乡野,理应报效国家,才不负祖先期望”。吴国乡只得遵从双亲之命,赴省城参加乡试。

此时正是初秋时分,农事稍闲。邻里乡亲听说吴国乡将赴省试,这是全乡第一人,都来相送,热情地勉励,预祝成功。吴国乡为表示不负众望,当众摆开文房四宝,在纸上写下:

欲破龙门三月浪,

更传桂阙九秋香。

这是吴国乡对这次赴试志在必得的宣示:想要在阳春三月鲤鱼跳龙门(明年春天京城会试),肯定要在桂香飘香的金秋时节给大家报告好消息了(今年秋闱一定要取胜)。众人一看,果然充满信心,且文采飞扬,不同凡响,都说“此科必中无疑”!

举人牌(图片来源于网络)

考举人(图片来源于网络)

赴试途中,与各地秀才童生结伴而行。吴国乡发现,同行并非都是品学兼优之士,其中不乏轻浮狂妄之徒。搭渡过江之时,听其中一位童生夸夸其谈地说,我沿途看到许多新造坟墓,墓碑皆写“显考”,既然有那么多“显考”逝世,我们此科稳中了。此言令人啼笑皆非,国乡并不与之理论。倒是划船的艄公忍不住了,听这些不学无术之徒信口开河,胡言乱语,非常不悦。暗想,这个秀才大概是用钱买的,此人若会中举人,岂不是活活气死孔子公。便说:“众位先生我们来对个对子吧,我出上联:广东广西广何广?” 闽南语讲话的“讲”与广东广西的“广”同音,这上联发泄了艄公对那位“七讲八讲”夸口“稳中”的童生之讽刺。上联既出,竟无人对出,艄公示意吴国乡试试,只见国乡拱手对曰:“知府知县知同知”。艄公大喜,对国乡说:“这位公子对得不错,愿你此科一举成名”。

果然,吴国乡夺得己酉科第十五名举人。

第三章 诗酒林泉

吴国乡省城中举归来,自有一番忙碌。叩谢祖先,亲朋庆贺。热闹过后,人们都关心着吴国乡是准备明年上京会试,还是就去当个县级教谕、训导之类学官。但吴国乡却好像无动于衷,他另有一番打算,收拾书剑行囊,拜别双亲出行。

他走到园美渡头,搭渡过了西溪,行过大宇,直上封山。时际深秋,一场小雨带来丝丝凉意。日照下的枫树林,风中摇曳的凤尾草,坡上骑牛的牧童,山中砍柴的樵夫,构成一幅天然的秋光农桑图。

见此美景,吴国乡不禁口占一绝:

几间茅屋碧峰围,

数亩蔬园豆菽肥。

闲伴诗书抚古曲,

旋沽美酒赏云归。

从诗中可以看出,此时的吴国乡,已经把此地当成自己耕读的家园了。

原来,吴国乡此行并非游历山水,而是想在僻壤山乡一边设馆授徒,教书育人,一边农耕樵唱,诗酒林泉,过着半隐居的生活。

此地属于南安的二十六都,土名蕉坑乡。山高林密,远离尘嚣,恍如与世隔绝。热情的乡民听说吴举人要来此设馆教书,欣喜万分,很快就准备就绪,从此山乡有了琅琅书声。

(图片来源于网络)

吴国乡就这样在这好似“世外桃源”的深山里享受着耕读生涯,他自号“梅南”“墨痴”,边教书边务农桑,以美丽的大自然陶冶性情。在这期间写的一首诗,颇能表明他的心迹:

山水清居自盎然,

闲云野鹤梦如仙。

文韬武略终归土,

富贵功名本在天。

对酒狂歌方是饮,

品茶论道却成禅。

倦来寻隙随时睡,

幽静林泉不要钱。

他还把明朝沈应很著名的一首诗中“诗留画意王摩吉,船载书声米舍人”的句子写成对联,挂在学馆墙上,表达了他对先贤王维、米芾的仰慕,同时也是勉励学生勤奋攻书,将来成为家国有用之材。

自从吴国乡在蕉坑设馆育人,乡民好学成风,人才接踵而出。而这期间,也是吴国乡著作最丰富的阶段,著有《梅南诗稿》《梅南律赋》《墨痴难咏》《砚北绀朱》《赤水元朱》等诗词文集。

一晃过了三年,已近初冬的一天上午,父亲吴飞升前来看望儿子。说道,“儿啊,明年又是大比之年,春闱在即。为父今天特为此事而来。古人云,明伦莫大于忠孝。汝满腹诗书,乡试举人,理应胸怀大志,忠君报国,尽己之力匡扶社稷,难道你忘记了当年‘欲破龙门三月浪,更传桂阙九秋香’的豪言了吗?这可是你对乡亲们掷地有声的诺言啊!难道你就打算在此隐居林泉,终老一生吗?如果这样,非但对不起养育你成长的父母,实也有违乡亲期望。如今国运当兴,圣上求贤,汝当不负吾望”。一席话说得吴国乡无言以答,回禀道:“谨遵父命,当即准备赴京会试”。遂告别蕉坑父老乡亲启程回乡。蕉坑村民一路相送,依依惜别。

第四章 佛子心肠

公元1793年,也就是清乾隆五十八年的春天,吴国乡京城会试,以优秀成绩名列二甲第五十五名,赐进士出身,授山西直隶州隰州大宁县知县,兼署蒲县知县事(“署”是代理暂缺官员的职务)。衣锦还乡,举族欢腾。吴飞升择吉日杀猪宰羊,领国乡亲诣祠堂拜祖,昭告列祖列宗,鸣铳三声庆贺。又在祖厝设宴,答谢父老乡亲。诸事完毕,吴国乡启程赴任。

(吴国乡中进士后挂在祖厝大厅的牌匾)

临行之际,拜别高堂。吴国乡发现,母亲闷闷不乐,似有重重心事,乃小心翼翼请问:“孩儿今日启程赴任,未知母亲还有何教示?儿看母亲似有不悦,故孩儿斗胆请问其详”。母亲这才开言道:“儿啊,汝中了进士,又被授为二县的父母官,责任如天大。为娘想,居官免不了断案,汝掌握生杀大权,须谨慎细察,切莫轻率断案,误杀贤良。为娘正是为此耽心也。”原来吴母出身诗礼之家,每月初一、十五在家吃斋念佛,心地善良,她是为吴国乡的重任担忧呢!吴国乡连忙双膝跪下叩头禀告:“阿母放心,儿当尽忠报国,竭力为民,谨慎断案,决不会滥杀无辜”。吴母道:“但愿如此。汝必牢记为娘三句话:一曰勤政为民;二曰清廉守正;三曰慎思办案,千万不要枉杀无辜”。吴国乡指天发誓,吴母才放心让儿赴任。

吴国乡一行昼行夜宿,翻越千山万水,历一个多月才到达任所。当时隰州正经历一场暴雨,大宁、蒲县山洪暴发,房屋、良田被冲毁无数,有的灾民流离失所。面对如此严峻灾情,吴国乡顾不上长途舟车劳顿,立即投入组织救灾,疏浚河道,修复民居,并连夜上书朝廷,奏请拨赈灾钱粮发放灾民,还捐出自己的薪俸用于救灾,灾民无不感恩戴德。

洪灾过后,农桑正待恢复,又是一场蝗灾到来。猖獗的蝗虫成群结阵吞噬庄稼,农夫叫苦连天。吴国乡亲到田间地头指导农民捕杀飞蝗,夜以继日奋战。又奖励农民饲养家禽,将所捉蝗虫喂养鸡鸭,不但扑灭了蝗灾,虫口夺粮,还借此发展了农家饲养家禽,增加收入,大宁县的鸡肉美食自此闻名。

吴国乡到任伊始就政声斐然,远近闻名,人民纷纷称他“菩萨再世,佛子心肠”。

第五章 智破命案

吴国乡上任不久,就接到一件疑案。一天清早,他正在后堂收阅公事,忽听有人在门外击鼓,知有要案,立即传话升堂。只见堂前跪着一位三十来岁男子,揪着一位妇女连声喊冤。国乡问道:“今日并非三、六、九放告日,你有什么冤情贸然击鼓,须知王法无情,若状告不实者从严处置”。那人自称姓赵名皮二,家住本县南门外赵家庄。“只因堂弟赵凡外出做小生意,昨晚回家,不料被其妻林氏暗害,特捉拿送官究办。望青天大老爷明镜高悬,为民伸冤”。国乡又问:“你的堂兄被她杀害,可有证据?尸首现在何处?”

赵皮二答道:“恶妇因奸杀人,谋害丈夫,又藏匿尸首。老爷若对她施以严刑,她自然招认”。国乡又问那妇女:“你姓甚名谁,为何谋害丈夫?”那妇女虽然见官心存敬畏,却能从容回答老爷审问。“老爷容禀,民妇姓林名清颖,配夫赵凡,一向恪守妇道,夫妇相敬如宾,绝无谋害丈夫之事。若说昨夜丈夫回家,民妇实未见面。唯有今晨发现妆台上有银两若干,民妇心生诧异,当下即向婆婆禀告。如此而已,望青天老爷明察”。林氏口供不长,却心神不慌,条理清楚。

吴国乡思忖,赵皮二所告并无干证,而林氏对答从容,不似作案之人。提堂口供有县丞记录,命当事人画押在案,赵皮二、林氏各取保听侯传唤,宣布退堂。

退堂之后,吴国乡反复思忖,赵皮二告林氏谋害丈夫并无证据,赵凡死未见尸,此案十分蹊跷,疑窦丛生。乃命手下私察暗访,希望能够查出蛛丝马迹,方可升堂再审。不料明查暗访十余天,并无丝毫进展。人命关天,吴国乡破案心切,决意微服私访。

这一天,吴国乡穿了百姓服装,肩负褡裢,手里举着写有“麻衣神相”的幌子,俨然一副相命先生模样,在南门外小街优哉游哉转来转去。晌午时分,腹中饥饿,见前面有“杏花村”酒肆,径直走入店中,就在墙角一方桌旁坐下。原来此席已有一人落座,正独自一人饮闷酒,见有相命先生同席,只是抬头一瞥,继续低头闷闷独酌。此人年纪约五十开外,一副憨厚朴实模样子,只是心事重重,眉头不展。吴国乡也叫了一壶白酒,边饮边问道:“兄台一人独酌,眉头不展,胸中必有难解心事”。那人见对面这位相命先生,操着外地口音,气宇不凡,乃告道:“实不相瞒,我确有难解之事”。吴国乡见状,再添一壶酒,又叫了小菜,两人边饮边谈,酒至数巡,那人竟将心中隐藏之事和盘托出,倾心相告。

原来此人名叫赵山,因在赵皮二店中做伙计,又是同姓,人们都称他为“赵三”。两天前他奉主子差遣,出差办事,回来得晚,路过南门郊外的一座荒冢山坡。赵三性本善良,胆子又小,黑夜路过乱葬岗本来就胆战心惊,不料在朦胧中看到前方竟有一人手抡开山大锄,正在疯狂砍杀另外一人。赵三简直不敢相信自己的眼睛,原来这疯狂杀人者正是他的老板赵皮二。赵三吓得魂飞魄散,不敢挪动半步。又见赵皮二将尸体拖入一座废弃坟墓圹中,连那大锄一起用乱石堆砌封闭在墓中,收拾停当方才离去。赵三回家后一夜未睡,连日来眼皮乱跳,心神不宁,故而独自前来借酒浇愁。赵三把当晚所见过程讲完,拱手请问吴国乡:“我自当夜见此情景以后,夜不能寐,夕不能歺,不知如何是好?”吴国乡道:“吾观汝印堂发黑,晦气缠身,运带伤官。如不当机决断,终身无宁日”。赵三请问该如何决断,国乡道:“骨鲠在喉,如芒在背,岂能安生。为今之计,汝应立即报官,使恶人受到严惩,使好人的冤魂得到超生,汝自然无烦恼忧愁”。赵三许以次日即往县衙报官,二人拱手作别。

次日,吴国乡传令升堂,三班衙役威武肃立,主薄、县丞笔墨伺候。当堂命衙役拘传赵皮二、林氏到案,赵三早已在大门外听候传唤。赵皮二并不知事已败露,上堂叩头请问:“老爷,未知小民所告案情审了如何?”吴国乡惊堂木一拍:“现在叫汝听听案情如何!”传赵三上堂。那赵三见堂上审案老爷正是前日偶遇的“相命先生”,初进公堂的紧张情绪一下子平和了,乃将当夜在乱葬岗所见之事从头到尾一一诉明。赵皮二大惊失色,但还想巧言抵赖,吴国乡怒道,“见证人已经在此,汝休想抵赖。两边刑具如山,你若坦白招供,免受皮肉之苦。何去何从,汝须自己把握,休怪本官言之不预”。赵皮二只得如实招供。

原来,赵皮二早就觊觎林氏美色,图谋不轨屡遭林氏拒绝,怀恨在心,打听到赵凡当晚回家,早在门外等候,假装好意约其饮酒,赵凡信以为真,把随身银两匆匆拿回家中,然后随赵皮二去饮酒。赵凡入家门时林氏正在厨房忙事,全然不知丈夫回家。赵皮二将赵凡灌醉后,即带他到郊外荒冢山坡实施谋害,本以为神不知鬼不觉,谁料被赵三全部看在眼中。

当下吴国乡命赵三带路,领仵作前往乱葬岗开墓验尸,凶器大锄也在,吴国乡让赵皮二现场指认,主薄记录仵作尸检报告及赵皮二口供,赵皮二画押在案。

吴国乡令县丞将案件详情写成文书连带一干人口供笔录上报隰州正堂,等候上司批示判决。

不日,上司批复,认为案情清楚,赵皮二残害无辜,手段残忍,可判死刑。吴国乡依大清律例判处赵皮二死刑,又呈报上司复核批准,秋后斩决。

吴国乡智破命案,老百姓称他是“包公再世”。之后,他处理积讼,断案无数,百姓咸服。自此大宁县民风归正,数月之内“囹圄空虚,门无讼迹”,老百姓过着祥和的生活。

第六章 全节尽孝

乾隆五十九年,也就是吴国乡上任的第二年,奉命担任山西省乡试的“同考试官第一名”(即:第一副考试官),他慧眼识英才,为朝廷选拔进贡了许多优秀人才。其中有来自汾州府的刘肇基,后来官至知府。

就在吴国乡在省城参加典试人才之际,大宁县出了一条人命案。九月的一天,正逢大宁赶集,斯时秋收结束,一年农事已毕,小小的县城,街上商贾、农樵熙熙攘攘,摩肩接踵。城东小街,靠近薪炭集市,樵夫负薪叫卖,特别拥挤。此时,一位樵夫挑着一百多斤重的松木干薪匆匆赶集,不料在人多拥挤之处受行人挤蹭,后头柴捆突然脱落,挑柴的尖头扁担因惯性力霎时间飞起弹向前方,正好击中一位行人的囟门脑盖,那人应声倒下,鲜血从脑盖喷出,顿时一命呜呼。

东门闹市出了人命,马上有地保控制卖薪樵夫,更有热心人到县堂击鼓报案。此时恰逢吴国乡去隰州述职,县丞一面差人速往隰州州衙报禀老爷,一面领主薄、衙役、仵作等人赶往现场。仵作验明尸首,系钝器击伤囟门,伤口二寸,出血甚多,业已毙命。主薄记录在案。县丞初审那樵夫,樵夫供认伤害人命,画押在案。于是,县丞命取棺木将死者尸首入殓,樵夫收监听审。

(图片来源于网络)

吴国乡回县堂审阅了案卷,心想,此系偶发事件,并非有意杀伤人命,与图谋不轨故意行凶杀人者性质不同,心存怜悯,立即提堂亲审。案犯押到公堂,吴国乡发问:“下跪案犯是何姓名,家住何方?你与死者有何仇怨,竟起杀人之念?”这问话明明是向那人提醒。那人禀告道:“小民姓郑,单名平。家住东门外岭下乡,世以农樵为业。我与死者并无仇恨。他确是被小民所害”。吴大人又问:“你可知蓄意行凶杀人是大罪,朝廷律例规定严惩?”那郑平禀道:“回老爷,自古杀人偿命,今日我无话可说”。吴国乡思忖,此人真是头脑只有一条筋,老爷分明怜悯汝无端受罪,你却脑不开窍,简直是冥顽不化,口供记录在案,无可救药了。长叹一声,“罢罢罢”!叫主薄认真与他核对口供,画押归档。

那无辜死者是秀才出身,且又是独子,家人数次含泪告状,请求早日判决郑平死刑,务必杀人偿命。吴国乡耐心安抚逝者家属:“依照大清律例,本官已将案情审结上报,量刑由知州、府尹裁定,生杀大权在上司”。

不料此案报到隰州,知州审核后即令判处死刑,公事下达到大宁,已是腊月。吴国乡含泪拟了判决文书报批,上司也快,批示“斩立决”。时已届年关,死刑犯不得越冬,必在年内执行。吴国乡命为朝廷命官,王命在身不敢怠慢,吩咐给死囚郑平吃了“长生面”,即押赴刑场,与上司派来的监斩官一起监斩。眼看刽子手鬼头刀猛力一砍,血淋淋的人头落地。吴国乡一时头晕目眩,几欲昏厥,一言不发,上轿回衙。

监斩归来,吴国乡回想赴任之际母亲的耽忧,如今枉杀无辜,果然被母亲不幸言中,痛切万分。想起当年在母亲面前指天发誓,如今竟违背誓言,无力解救一位罪不该死的犯人,还亲自监斩,与枉杀无辜何异!不断深深自责,整日忧心忡忡,不能自拔。多少夜辗转反侧,认为非全节尽孝无以解脱,勉强过了新年,立遗书安排后事,诀别娇妻陈氏,千恩万谢拜托抚养四男一女成人。写毕吞金自尽,其时正是乾隆六十年即公元1795年二月初二日,享年四十一岁。吴公归天之时正是辰时,春雷大震,鸣声持久,大雨滂沱,令人惊骇不已。大宁百姓当日就得知吴大人清早逝世,纷纷争传“天鼓大鸣,是迎接吴大人忠魂升天也”!

吴国乡任知县二年,身后竟无积蓄,无力运柩还乡。隰州知州报奏朝廷,皇上悯其忠勤廉节,准拨山西库银赐葬,晓谕灵柩还乡之所经州县、沿途驿站好生接待,军民为灵柩过境提供方便。灵柩出了山西,取京杭大运河水路南下,至杭州弃舟登陆,换灵輀上路。杭州知府拦车设坛路祭,挥泪送行。吴国乡的门生、正在京城参加会试的刘肇基,闻恩师逝世,悲恸万分,撰挽诗曰:

共说梅英日映魁,人琴一去未曾回。

才名首出南宫選,品望高儗月旦载。

帝里无家成蝶梦,灵輀有泪动猿哀。

忠魂驾鹤归何处,应与修文入夜台。

第七章 生死夫妻

吴国乡的灵柩一路穿越千山万水,当年九月回归故乡南安,仑美吴氏举族哀悼,早已搭起灵棚,迎接灵柩安放,又延请本都蔡西妙峰山石佛岩高僧及安溪县名刹清水岩一帮僧人,就家建起“三宝坛”,择吉日往石佛岩拜经请忏,为吴国乡“牵藏”“做功德”,超度亡灵。泉州知府、南安知县及地方乡贤达人,纷纷前来吊奠,极尽哀荣。时值深秋,梧桐和柿树的树叶,伴随着“做功德”仪式中凄厉的“嗳仔”声在风中飘荡,更添悲凉气氛。乡亲们痛失英才,灵前致祭都泣不成声。“七昼夜”功德圆满,灵棚拆卸,吴国乡灵柩暂厝,择吉安葬。而吴国乡的神主牌位则请入祖厝神主龛安位。

毕竟吴国乡生前德才兼备,政声斐然,遐迩闻名,丧礼完毕仍有不少远方人士前来吊奠,一律接入奉祀吴国乡神主的祖厅焚香鞠躬,宾客发现龛里供着的吴国乡神主,旁边还并列供着一位神主,细看其文曰:“故先妣号柔婉延陵吴门郑氏孺人神位”。心生疑窦,吴国乡夫人陈氏现仍健在,四子一女皆陈氏所生,从来未听过吴国乡有先室呀!茶叙之间,有人悄悄向吴氏宗亲询问,宗亲告之:吴大人确有郑氏先室,只是郑氏未婚而卒,吴家当时依礼迎娶其神主为正室。

来宾这一问,引出了一段早已尘封的爱情故事。

话说吴国乡当年才15岁就中秀才,这是吴氏族中脱颖而出的少年才俊,父母很是高兴,送其到80里外的南安县学继续深造,每月必回家一次拜望双亲。国乡自幼节俭,为省船资,他不就近在珠渊渡头搭船,而是步行到溪美渡头搭乘美林渡船到丰州九日山下登陆。回程也是从丰州乘船至溪美下船走陆路。仑尾到溪美有30里路程,须路过杨梅岭、莲塘、崎口等地。有一次走到崎口,口渴难当,看见路旁有户农家,乃上前叩门讨杯茶水。日近巳时,主人家耕田劳作未归,一位姑娘应声出门。国乡上前拱手施礼道:“小生是位生员,在县学读书,今回家路过贵地,因口渴难当,斗胆敲门讨杯茶水止渴,感恩不尽”。那姑娘十分善良,连声说道:“先生休得客气,些小茶水,举手之劳,何恩之有”。说毕转身回屋,取出茶壶茶杯,泡着满满一壶乌龙茶,也是口渴太甚之故,一杯入喉满口生香,国乡连声“谢谢姑娘芳茗”。那姑娘笑吟吟地说道:“既是县城读书每必于此经过,先生如不嫌弃,他日再来饮茶”。吴国乡再次称谢,拱手作别。

谁也不曾想到,这偶遇的因缘牵出了一段哀怨凄美的姻缘。

原来那姑娘姓郑,出身中等农户,父亲郑旁,自幼读过几年私塾,虽未成功名,却知书达礼,在乡里也算个文人,家教甚严,家风淳朴。姑娘名叫“月娘”,当时年已二八(十六岁),正是豆蔻年华。她见吴国乡少年英俊,又是言行举止规矩矩的秀才,萌生爱慕之心,常常不自觉地在空闲时伫立门口痴痴远望,只盼那位少年书生再来饮茶。也是合该有缘分,有一次月娘正在门口怅望,恰巧国乡又从门口经过,此次郑月娘先开口说:“这位先生又要回家了吗?不妨喝茶小歇,再走未迟”。国乡见姑娘诚意,也不推却,就在门外石椅坐下,月娘泡出一壶香茗,一旁侍立看国乡喝茶。前已见了一面,月娘胆子较大些了,便道:“敢问先生何方人氏,尊姓大名。如蒙赐教,日后相遇也好有个称呼”。国乡如实相告,“小生姓吴名国乡,家住廿七都仑尾乡”。少倾,吴国乡告辞继续上路,月娘默默注目国乡背影,心中怅然若失。

却说那郑父本是细心之人,发现女儿沉默寡言,有时眉头不展,做事心不在焉,感到不正常,乃盘问道:“女儿近来食欲减少,面色无光,有何心事尽管与阿爸阿母禀明。如是有病,该请个郎中来问诊才是”。女儿不敢当父亲明讲,乃将与吴生相遇之事及暗恋之情如实禀告母亲。郑母遂与丈夫相议,郑父道,吴国乡是仑美才子,名声附近都知道的,既有此机遇,待他再过家门,我与他见面就是。郑母转告女儿:“汝父吩咐,这几日留神注意,吴国乡如过家门,请他进来,父亲有话问他”。

果然不日吴国乡又路过郑家门口,郑月娘欣喜至极,满面笑容对国乡道:“吴先生辛苦了。我父亲请汝入内饮茶”。国乡说:“多有叨扰贵府,却未曾向你父亲面谢,该当进见”。乃随郑月娘进入前厅,郑父起身示意国乡西边坐下,见他气宇轩昂,果然不凡之辈。先问些家在何乡,现学业如何之类,国乡一一禀告。又说:“求学之间屡从贵府门前路过,令爱赐茶多有叨扰,从未曾对年伯当面称谢,非常抱歉”。说罢起身作揖。郑父也起身还礼,连说不用客气,又问是否婚配。吴国乡禀道:“初得生员资格,有意再进取功名,待乡试得中再议婚事不迟”。郑父又开言:“以汝之才当以天下为己任,先求功名后求家室顺理成章啊。现在吾家小女有爱慕之心,汝若不嫌弃,可以禀告你父亲,前来议婚。我想这也是三生注定的好事,望勿推辞”。吴国乡拱手回话:“年伯不弃,小生已是不胜荣幸,岂敢推辞。惟婚姻大事须父母做主,我当即禀明双亲,依礼而行”。一阵茶叙之后,国乡告辞。月娘已在屏风后听得清清楚楚,心中欢喜。郑父叫声女儿送客,月娘早已笑吟吟走出大厅,送吴生出门上路。

国乡回家即将郑家所提之事禀明父亲,父亲道:“崎口乡距我家不远,既有此等好事,我们就不用媒妁之言了,待我委托有崎口亲戚的乡党调查、暗访一下,郑家若家风端正,就可定夺”。不日,暗访探来消息,郑家也是耕读之家,虽然清贫,却安分守纪,和睦乡亲,乡里口碑很好。吴父听了大喜,择吉日邀宗长伯叔连国乡一行6人,亲到崎口郑府提亲。这本是瓜熟蒂落之事,又兼双方都是书香门第,见面后都是说些客套话,并无一般人议亲时关于“六仪”聘礼数量、程序讨价还价之争执。之后,吴父又择吉日送聘,这门亲事就定下来了。时在乾隆三十九年春夏之交,吴国乡年已二十,郑月娘一十六岁。

在那男女授受不亲的古代封建社会,吴、郑这门亲事算是“半自主”了,实属一段佳话。偏那郑氏月娘是个多情种,与吴国乡一见钟情就萌生爱意,议聘成功后更是朝思暮想,恨不得天天见面。那吴国乡有时半月回家一趟,功课忙时也曾一个多月才回家一次,每次来回都先经郑家,月娘缱绻情深,默默含情迎送,她生性言语不多,无恨情恩郁郁胸中,日久生病。乾隆四十年冬,一场伤寒起病,过春节后未见好转,越病越深,这可惊动了吴郑两家。郑父曾提议依例俗请吴家迎娶去“冲喜”,也许会好转。吴父答道:“‘冲喜’之说纯属无稽之谈,不可迷信。为今之计急请各地名医会诊,靡资我吴家全责承担”,遂派人泉州、安溪各地寻访各路名医会诊,指望春暖花开,病势慢慢转安。岂料心病无药,名医也无力回天。暑天,县学放假,吴国乡来郑家在月娘身旁朝夕守候。一日,月娘执国乡之手细声呜咽叫道:“吴郎,妾得许配汝身,天遂人意,别无他求了。知你功名未就,未敢越雷池半步,‘冲喜’之说非我所愿。我生为吴家人,死为吴家媳。死后得与夫君同穴,我愿足矣!”声声细细、悲悲切切,泣不成声。吴国乡早已泪满两腮,只是劝慰贤妻不必过分伤悲,容再换良医来诊,切莫胡思乱想,安心养病。月娘又强振精神告道:“真病无药,妾自知气数已尽,有郎君在病榻相送,虽未同衾,死亦无憾”。说毕,一缕芳魂冉冉飘去,撒手归西。吴国乡跪倒榻前哀号,竟至昏厥。

郑家小姐未过门身逝,依礼急报吴家。吴家派宗长伯叔男女眷属一行到崎口,按崎口风俗办理月娘后事,收埋停当。三年之后,吴家迎娶郑月娘神主过门,于是有了前文所述吴国乡神主旁的“先妣”神主牌位。

吴父心想,既然娶了郑月娘神主过门,国乡有了先室,且三年礼尽,“续弦”再娶是名正言顺的,毕竟抱孙和儿子功名同样重要。此番由不得国乡主意了,托媒说亲,果然寻得安溪县城陈恭家有淑女,门当户对,吴父十分喜欢,叫来国乡将详情相告,国乡也不敢再坚持什么乡试中举再议婚事的原则了,只称“谨遵父命”。

陈氏名熙娘,依礼成为吴国乡继室,共生四男一女,长子及女儿均不幸早逝。吴国乡逝世后,陈氏含辛茹苦抚养二子武诣、三子武谐、四子武谈三人成长,先后中了秀才,都不愿出仕做官,不参加乡试,躬耕田亩,耕读传家。天佑忠良后裔,吴家一门后续人丁兴旺,勤朴家风世代传承。陈熙娘于道光丙戌年逝世,享寿65岁,谥号柔容。

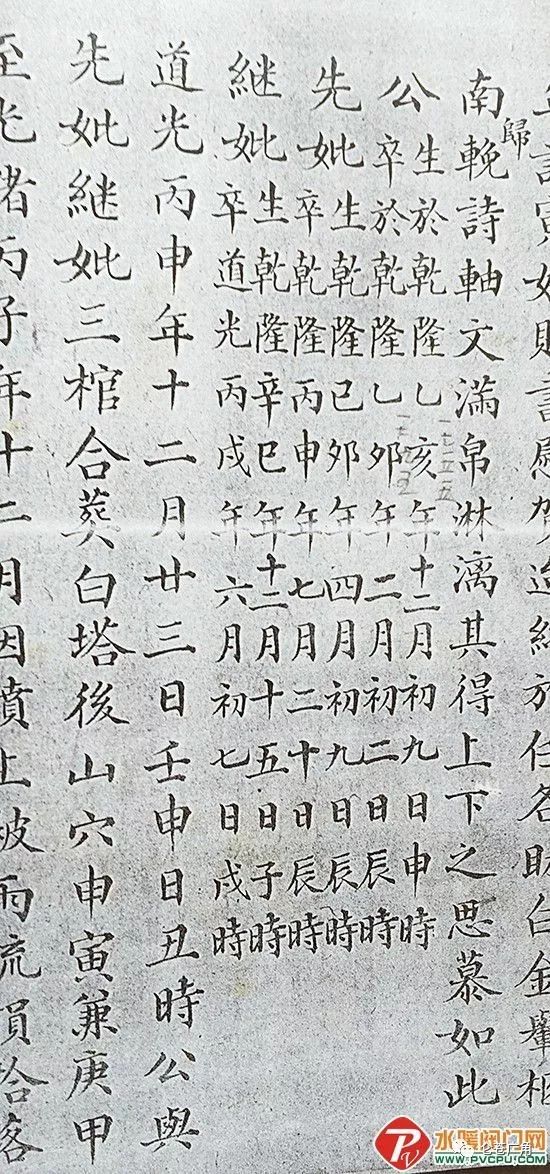

(吴家族谱关于吴国乡夫妻生卒及墓葬的记载)

道光丙申年(公元1836年),陈熙娘“拾骸”,遗骨拾入“皇金”,吴武诣兄弟三人择吉地为父母筑合圹大墓,吴国乡的骨骸、郑月娘的衣裳首饰、陈熙娘的骨骸俱各分别装入“皇金”,三圹同穴安葬,入土为安。此时,距郑月娘乾隆丙申年逝世已经整整一轮甲子了。郑月娘生未与吴国乡同衾,死后60年终与吴国乡同穴,遂其所愿,可惜只是在夜台与夫君相会了。正是:

生未同衾,死终同穴。

生死夫妻,千秋传说。

(全文完)

.

【二十一年回顾 立足中国 链接全球】

4月27-29日第22届山东国际燃气装备展与您相约济南

500余家品牌企业盛装亮相!

大家都在看

百利展发︱平板闸阀、球阀专家,全国招募代理商

【澳洲第一葡萄酒品牌】奔富红酒 | 贵族品味

【榕光微讲坛】英都的和尚有娶某