请输入标题 bcdef

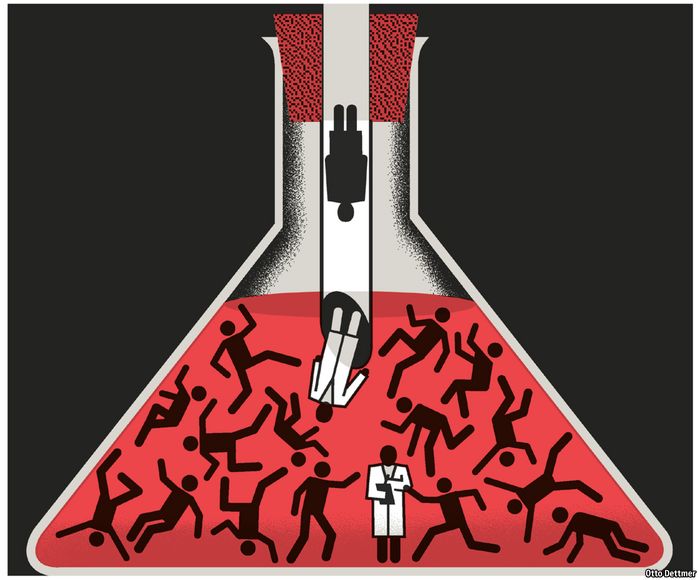

经济学中最重要也最难解答的问题在于国家之间的贫富差距从何而来。过去,经济学家较多关注全局性的问题。但数据质量和潜在因素一直影响着成果的可信度。今年的三位诺贝尔经济学奖得主则借鉴了科学研究中的随机试验法,通过田野实验为贫困问题的研究带来了全新思路。

请输入标题 abcdefg

《经济学人·商论》十月刊

付费文章《富裕经济学》

2015年,全球10%的人口每天的生活费低于1.90美元,低于1990年的36%。但是,仍有七亿多人生活在极端贫困中,而且在某些地区贫困人口与日俱增,特别是撒哈拉以南非洲地区。如何理解经济发展的差距,从而更有效地缩小差距?阿比吉特·班纳吉(Abhijit Banerjee)、埃丝特·迪弗洛(Esther Duflo)、迈克尔·克雷默(Michael Kremer)凭借在这方面的贡献获得了今年的诺贝尔经济学奖。三人同为美国籍学者,不过班纳吉和迪弗洛是外国移民(也是一对夫妻)。今年46岁的迪弗洛是第二位获得诺贝尔经济学奖的女性,也是有史以来最年轻的获奖者。

上世纪90年代中期,哈佛大学的克雷默另辟蹊径,开始与合作伙伴和论文合著者采用化学家和生物学家常用的方法来研究贫困问题:随机实验。如果健康、教育、技能等人力资本对经济发展至关重要,那么经济学家最好能确定这种资本从何而来。他在肯尼亚开展了田野实验,把当地学校随机分组,一些受到政策干预,一些没有。此外,他还测试了补充教材、驱虫治疗,以及与学生进步挂钩的教师财政激励等举措。

班纳吉和迪弗洛在克雷默奠定的基础上前行。除了教育,他们还通过随机实验研究医疗和创业。在印度,他们发现,向落后的学生集中投入额外的教学资源收效显著。他们还发现,向手头拮据的穷人提供小额贷款并不像此前一些人声称的那么具有变革性,但可能帮到有雄心的创业者。三位学者研究了教师和护士的缺勤问题、免疫接种计划、公共基础设施管理,以及对化肥等提升生产率的技术的应用。他们花费大量时间观察和了解全球穷人的艰辛日常。

... ...

... ...

↑扫码上方二维码即可通览全文↑

登录商论App更可收听原声音频

【付费文章】三位诺奖得主的研究为全球扶贫事业带来了哪些全新思路?欢迎在文末点击“阅读原文”下载《经济学人·商论》App,订阅后即可阅读十月刊文章《富裕经济学》(Rich economics)并聆听原声音频。成为订阅用户更可同步解锁商论发刊至今的1800余篇往期文章,包括700多篇文章的英文原声音频。

现在订阅全年《经济学人·商论》

即享金秋限量福利!

点击“阅读原文”,免费下载《经济学人·商论》App: